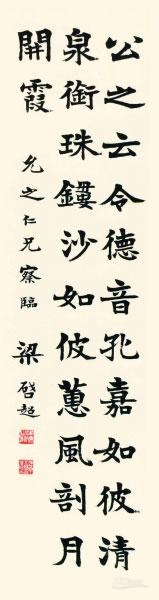

赠允之楷书轴 梁启超 嘉定博物馆藏

梁启超曾说:“我虽不敢说趣味便是生活,但敢说没趣便不成生活。”委实是精辟之论。梁启超是“趣味主义”美术思想的提出者和引领者。梁启超在1922年的一篇关于《美术与生活》的演讲中,谈到了“生活与趣味”和“美术与美”的关系问题。他认为,美和美术之来源,一定与趣味有关,而趣味则一定与生活有关。在梁启超看来,“审美本能是我们人人都有的”。但感觉器官不常用或不会用,久而久之便会麻木。一个人麻木,便成了没趣的人;一个民族麻木,便成了没趣的民族。所以,梁启超认为,美术的功用在于把这种麻木状态恢复过来,令没趣变为有趣。梁启超所说的美术之趣味,不是专针对美术家而言的,而是针对整个国民。因而培养美术之趣味,便是培养整个国民的美术兴趣,更重要的是,要以美术的趣味功用,来恢复整个民族的麻木状态。这是一种何等伟大的思想!

能于俗世生活中得大趣味者,一定具大境界大情怀。没有趣味便不成生活,没有生活便不成趣味,没有生活和趣味便不成美术和美。一切美术之美,皆源于生活,一切生活之价值,皆由趣味而起。一切脱离了趣味的生活,是无价值的世俗生活,一切脱离了生活的趣味,是无价值的低级趣味。这是梁启超趣味主义美术思想之精髓。梁启超是一个将生活赋予了趣味精神并予以提炼的思想家,也是一个将趣味主义精神赋予美术的思想家。梁启超的这一思想,对于晚近中国的美术史变迁与转型,尤其是文人画的现代改良,是一种巨大的影响。

晚近中国美术史上,举凡大家作手,诸如任伯年、吴昌硕、陈师曾、齐白石、陈半丁、丰子恺、弘一法师等,无不具趣味主义精神。趣味主义之生发,于近世美术史可谓代有传续。丰子恺受益于陈师曾和齐白石,齐白石受益于陈师曾,陈师受益于吴昌硕,吴昌硕则受益于任伯年。任伯年本是个身份极低的职业画家,然而,早年贩夫走卒的市井生活却为他的绘画奠定了坚实的基础,凡百俗事,皆是他人物取材的源泉,故此,任伯年笔下的人物,造型生动,神态各异,趣味横生,充满了生活情趣,既有对古代人物画的继承,更有对传统文人画的改造与突破,由此而成晚近人物画及趣味主义美术之宗师。陈师曾在此基础上进一步开掘,一组《北京风俗图》,开创了以市井生活入画的近代美术的先河。陈师曾的这一美术实践实际受益于梁启超,梁启超的“趣味主义”美术思想对陈师曾的北京风俗画可谓影响甚巨,陈师曾笔下的老北京市井人物,各类贩夫走卒,不唯惟妙惟肖,而且各具情趣,大俗而大雅,大雅而大俗,有生趣、谐趣、雅趣而无恶趣、俗趣、俚俗趣,陈师曾也因此而被梁启超誉为“中国近代美术第一人”。而受陈师曾影响,齐白石和丰子恺则在趣味主义上进行了进一步的开掘,其笔下的老人都充满了童趣,小孩都充满了天真无邪的纯真稚拙之趣,尤其是齐白石笔下的花鸟虫鱼自然万物,都被赋予了人生与生活的趣味,与传统美术中的儒家教化功能大异其趣,这是中国美术划时代的进步。

然而,反观今日,美术之趣味越来越匮乏。美术家越来越无趣,美术也越来越无趣。今日美术家理解的趣味,大多是有关吃喝玩乐的俗趣和恶趣,而非对生活体察和发现美研究美创造美之乐趣。无生活体察便无乐趣,无发现美、研究美、创造美之精神便无乐趣。今日美术家,大多已然缺失了生活体验,缺失了捕捉人物神态、刻画人物心理之能力,而只具简单描摹之能事,动辄在宋元绘画中寻找灵感。这本无可厚非,问题是,很多人不明白,趣味不是模仿来的,而是对生活的笔墨体悟,对美的发现与创造。如果自己是个没趣之人,不能发见生活之趣味,不能于俗世生活中发现美、研究美、创造美,便不能得美术之趣味。趣味这东西,是最不能假装的,也是最不能模仿的。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号