铁不销/文

5000年前黄帝、炎帝、蚩尤在涿鹿之野大战,史称涿鹿之战。学界普遍认为涿鹿之战的结果是黄帝、炎帝、蚩尤三个部落有一个合符(称三祖合符),中华民族从此由混沌走向文明。故有“千年文明出涿鹿”之说。

合符就是合盟,合盟的图腾就是各部落信物的集合,中华龙由此形成;龙图腾崇拜由此开始。故而龙出涿鹿。

据悉,涿鹿之野的山水约2亿年前从大海中崛起,距今约2300万年以来的地质结构沉降则出现其盆地及河流。200万年前桑干河流域出现了人类活动。

涿鹿之野的山水似乎是大自然为了实现某种目的而从大海来的使者。它按照时间顺序逐次外化其使命所制定的系列化情景:18亿年前至2亿年前燕辽之海的反复沉降和抬升,直至沧海变桑田,创造了中原湾、河北湾、北京湾,再将箭头指向5000年前中华文明的开端,并且定下“邑于涿鹿之阿”到“邑于北京之湾”的帝都宿命。

如果这个宿命在当今物理学那里可以被成功解释为量子纠缠的一大事实,如果就是这样,那么一切才刚刚开始,中华文明也才刚刚开始。

天长地久。

一场穿越5000年的祖先崇拜文化也仅仅是一个刚刚开始?今天中华民族的复兴虽说是多难兴邦的又一回则也仅仅是一个序章之后的继续?

5000年过去,文明尚在祖先崇拜及其为之的秩序之中。

中华文明的本质是如此地不能——因此也就还没有走出涿鹿?

不知道为什么,艺术家关旨越似乎因此忧心忡忡,走进涿鹿之野,观看涿鹿之野。他看到了桑干河、黄土坡、砂砾、岩石,看到了川流不息的重型卡车彻底把辛劳千万年的驴子解放到了塞北人家的盘中餐之中了。当然还吃到了黍米,吹到了塞北的风,在风中品读着关于轩辕传说的种种景象以及葡萄种植园主导下的黄帝城。

一个画画的接下来总得把专长用一用呀。于是,关旨越开始画画,看起来他想以绘画沟通这个似乎只是共识而非事实的文化源头——涿鹿之野。

布面油画《涿鹿之野 图腾3号》130.3x162.2cm 2016

布面油画《涿鹿之野 图腾4号》139x162.2cm 2016

布面油画《涿鹿之野 图腾5号》193x130.3cm 2017

布面油画《涿鹿之野8号》146x75cm 2016

千年文明出涿鹿(见陈樨常《中国上古史演义》)。在此基础上,今天涿鹿人的标语是“千年文明开涿鹿”。

这个共识认为5000年前黄帝和炎帝与蚩尤大战于涿鹿,即涿鹿之战。涿鹿之战的结果诞生了釜山三祖合符,中华人文由此从混沌走向文明。

炎黄子孙的文化就此开篇。之后儒学以仁、义、礼、智、信这五常为其进行价值取向及其行为的规范,炎黄子孙的意义因此不再是一个单纯的自然血缘概念,而是一种文化的认同。

海容纳百川,极大包容,只要认同仁、义、礼、智、信就是炎黄子孙。它或者还是一个策略,一个使中华民族万劫不灭却反而多难兴邦的策略。如今仅汉族人口就占世界总人口的五分之一。并且中华民族的祖国今天的经济总量居世界第二位。

出自涿鹿的文明如此成功,炎黄子孙当然更加弦歌一堂。祖先崇拜的文化已然是不可化约的神圣,不可化约的信仰。

因为神圣而不可化约,不可化约而成信仰,信仰是永恒的精神而世世代代。所以5000年过去,文明尚在祖先崇拜及其为之的秩序之中。

中华文明的本质是如此地不能——因此也就还没有走出涿鹿?

千年文明出涿鹿,其实是中国一个典型的本地经验。其典型性就在于它的共识并不一定对应事实,即文明的过程在于认同而非证实。这就是中国文化的特色:包容、和平、阴阳协调。在当今动荡不安的世界语境中,它看上去是静止不动的,甚至浸润着远古的、尚未被认识的巫术之魔力。

千年文明出涿鹿,这个本来的结论在今日的语境中或许只是一个命题,一个可以温故而知新的命题。

或许带着这个命题,艺术家关旨越走进涿鹿之野,观看涿鹿之野,以绘画沟通涿鹿之野。试图在不可化约的原生文化情结中产生发现与表现一致性的探索,希望因此取得一种价值独立的并非仅仅包装身份的当代中国的艺术经验。也试图借此能够引起更多朋友乃至社会力量一起来关心这样一个原生性、蕴涵着文化新的生机的课题。

纸上水彩《三祖合符坛之5》74x55cm 2016

纸上水彩《涿鹿古战场》75x50.5cm 2016

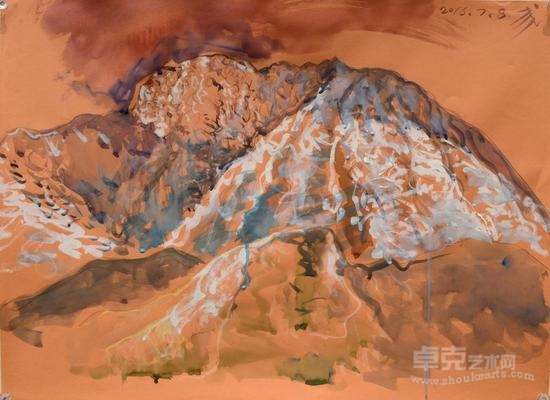

纸上水彩《涿鹿之野的山2号》75x50.5cm 2016

纸上水彩《涿鹿之野的山4号》74x55cm 2016

在关旨越看来,艺术是给外界观看的。看什么?哪些人在看?于是,艺术总是和问题在一起。天下没有纯粹的观看,观看的本质实际上是一场确认,或者赞同或者反对。迎合趋同性、娱乐性或者证明身份的观看,其实创新价值在观看前提上已经遭到反对,并且顺从了反对。今天中国的文明进步、精神进化乃至当代艺术的立场,在广泛博采的同时更需要沉淀一个中国当代语境价值的本地经验。所有当前的文化、包括艺术,脱离了这一点其实很为难。距离属于正在发生的自己的灵魂很远,距离与之相称的艺术或许也很远,距离精神结构的继续创建则当然很远。

逐鹿之野依旧充满了混沌的记忆。祖先崇拜、龙之图腾的原始思维呼应着这个记忆。由此而来的集体意志的过程似乎总是在演绎这个记忆。这个记忆,是本地经验的文化芯片。走近它,观看它,看见它,为的是文明的进化。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号