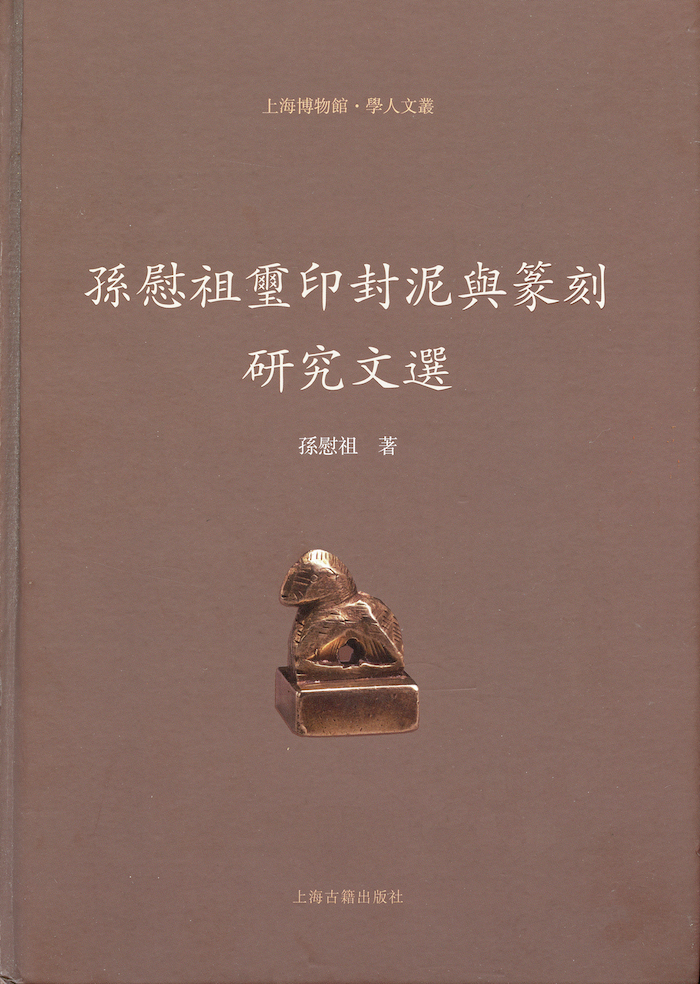

知名书法篆刻家、上海博物馆研究馆员孙慰祖凭借《孙慰祖玺印封泥与篆刻研究文选》前不久摘得第七届中国书法兰亭奖金奖(理论研究方向)。该书系其数十年投入古玺印、封泥、篆刻史研究的部分论文选编,在玺印起源的探讨、古玺印断代方法、隋唐官印及体制研究、唐宋私印研究、元代八思巴字私印研究等许多方面作出了开创性贡献。在近日接受“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)专访时,孙慰祖回顾了自己的艺术创作与印学研究之路。

“中国印章的研究包括为学、为艺这两块,而少年时代就迷恋上的篆刻艺术和后来承担的上海博物馆藏印整理研究工作,决定了我必须努力两手抓,争取实现两手都要硬的目标。”孙慰祖说,“其实我真的是喜欢冷板凳,不喜欢太热闹的。你见鸡下蛋都躲在草窝里吧,它需要僻静。做学术就得坐‘冷板凳’,‘孤独’方是常态,搞创作也一样,最好的状态是守株待兔,而不是四处打猎。”

孙慰祖在书房创作

澎湃新闻:祝贺您获得中国书法兰亭奖,兰亭奖经常会成为书法界的话题,但您的获奖一直被业界认为是实至名归,想先请您谈谈最早是如何走上篆刻与印学研究之路?对自己影响大的老师有哪些?

孙慰祖:我从未想过参加评奖。这次是上海市书协热情鼓励、推荐,参评的很多资料工作都是他们派人协助做的,既让人感动也觉得惭愧。所以从某种意义上说,我只是一个群体、一个方面的代表,这个金奖是当下上海书法篆刻群体的成绩与名誉。上海的这个书法篆刻群体,几代人在百年中薪火相传,它的艺术精神、文化传统、学术积累,在走进这个书法篆刻天地开始,一直是我内存于心的一种能量、一种依托、一种引领、一种高度。今天赋予个人名下的这一份认同,更应当是对海上这片书法篆刻艺术沃土的一份回馈。

孙慰祖《孙慰祖玺印封泥与篆刻研究文选》

回顾我的艺术、学术之路,可以说每一环都很重要,看起来偶然。记得儿时,先是父亲让我每天临写颜真卿《多宝塔》。在1964年校内的一次书法评比中,我的习作被选上了,翁思洵老师把我叫到办公室,问我习作上钤的名章是谁刻的,喜欢不喜欢学篆刻。我说是我自己刻的。翁老师问石头哪来的?我说我爷爷的。随后翁老师又组织起一个篆刻兴趣小组。这里还保留了一张1964年红领巾篆刻组与翁老师的合影。那是在南翔古猗园春游。一个班四十来个人,拍了集体照,我现在也保存着。翁老师又把我们三人篆刻组拉出来另外拍了这张照片,那个年代一张胶片很珍贵。可以看出老师对我们一种特别的期望与关爱。这张照片随我到江西,搬了多少次住处,最后又带回上海。也可以说,如果不是一生的艺术因缘,或许这张照片保存不到今天。

翁思洵老师与三人篆刻组合影

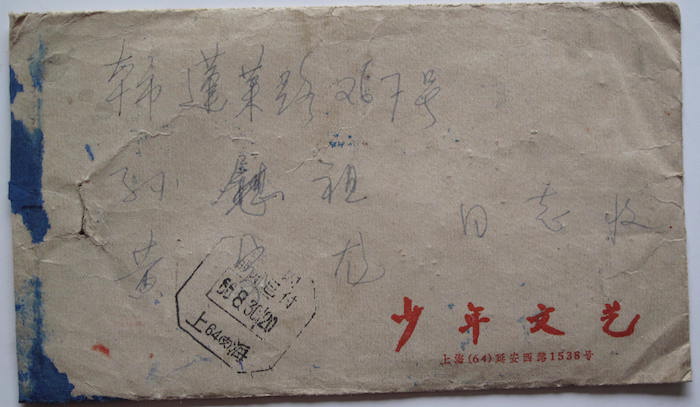

翁老师一路引导,又让他的艺友顾懋钧老师每周六晚上在大昌街小学办公室教我们摹印、设计创作。我们三人共享一本《六书通》和《选集汉印分韵》,启蒙教材也是懋钧老师自己的藏书:陈寿荣先生的《怎样刻印章》和南京艺术学院编印的篆刻讲义。初尝刻印的乐趣,热情很高胆子也大。1965年冬,我和黄家龙两人将毛泽东《卜算子·咏梅》词刻成一组印章投寄给《少年文艺》。次年“文革”风浪兴起,杂志社退稿。那是我第一次投稿,退稿信和印稿也都跟着我去过江西保存至今。那时退稿还附信鼓励,现在没有了。

1966年,少年文艺杂志的退稿信

去了江西军垦农场后,开始住集体宿舍,没法再写字。不久又调到驻扎在山下的畜牧班,养牛马鸡鹅,一间小土屋住两三个人,有张吃饭的破旧桌子,我想这个不错可以写字了。翁老师也写信来问我还在写字刻印吗。于是我探亲回上海时就把本来都封存好的印石、刻刀带到江西,就这样沉寂于心中的艺术之火又“死灰复燃”。

1973年,孙慰祖在江西太平山土屋

我将业余书法刻印作业每月寄给两位老师批阅。1972年,两位老师又真诚地将我推荐给比他们年轻很多的韩天衡老师,让我写信求教。翁老师出身金陵旧家,是老派知识分子,来信提醒我向其他前辈写信请教,要附上回信的信封、邮票等种种礼仪细节,还在信中鼓励我“做一个农民金石家,将来也是国家之宝”。回到上海后,韩老师一面教我攻习印艺,一面鼓励我多研究些印学问题,先后推荐我参与教学、研究、写作等实践,扶持我走进探索印学理论的大门,并将我引荐于方介堪先生、方去疾先生、马承源先生等老一辈的印家、学者,鼓励我开拓眼界,转益多师。

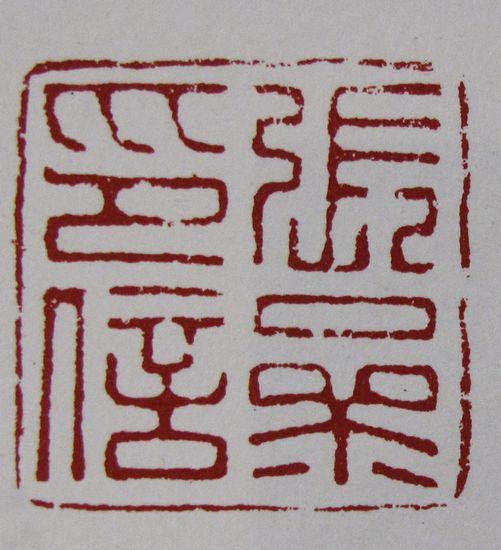

韩天衡为孙慰祖批改的习作

孙慰祖篆刻作品 《雪里香梅》

澎湃新闻:您的篆刻线条有着自由而古雅、形式多变的风格,可否结合你的印学研究谈谈。

孙慰祖:我的研究须要关注中国印章发展演化的大势与细节。前不久我还跟一些学生强调,大家不能挤在一条小路上,同质化,跟风,很难走的高远。就说展览吧,挤在一块,评委每一种风格类型只能选一两件,其他都“英勇”了。中国印章艺术的风格谱系其实很宽,你可以从中找一个类型加以重塑,形成自己的风格。古代玺印中有一些类型并不是完美的艺术,但可以把其中一些艺术元素萃取出来,再加上一些其他元素,作出重塑,有古有新,这就是前人说的“熔铸”。我一直认为书法篆刻是一种复古艺术,但复古要正确理解,不是完全模仿古人,是精神上要有古意,遗貌取神,可以是古人没有、但却合乎古典逻辑的。篆刻创新不可能把古典、传统都丢掉。

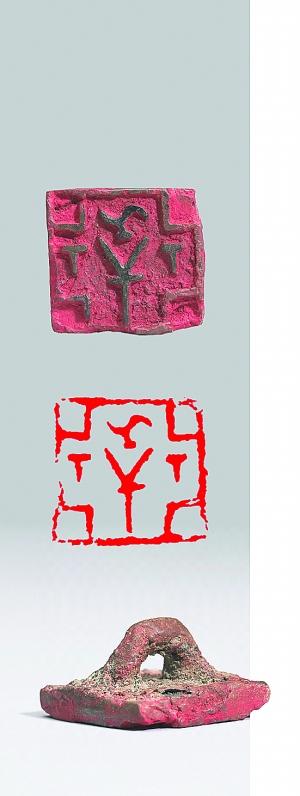

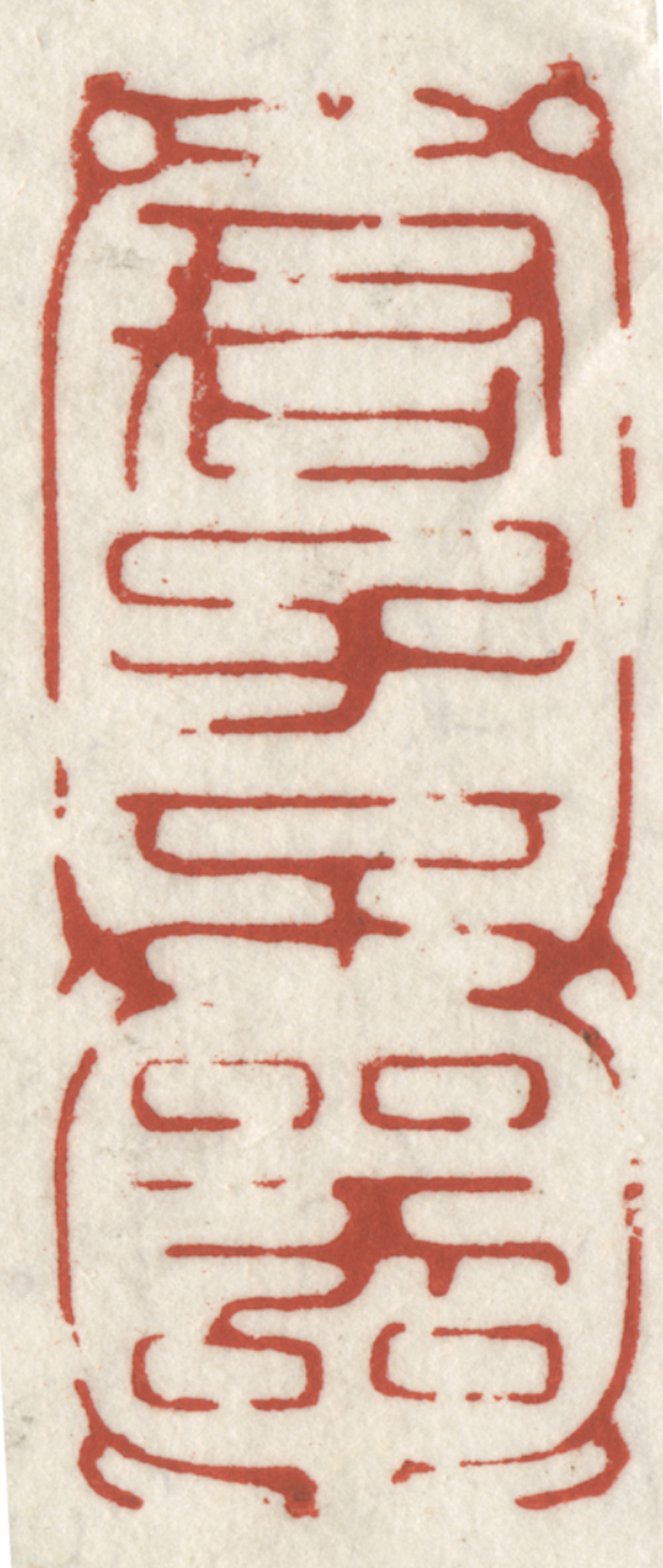

商 亚禽示玺

清宫旧藏西晋铜印:张参印信

我从小又对文学特别是古典文学,还有历史很感兴趣,后来读的是中文。从事文物研究工作,这些结构组合起来对我有不少帮助,算是有点巧合。几十年中除了专业论文,有时忍不住偷闲写一些短小的散文。九十年代初,好几次海外和外地的学者见到我,说我们以为你六七十岁了。我说什么道理啊?他们说读你的文章啊,有古气啊。我心想,不好,别犯了自我作古的毛病。

孙慰祖篆刻作品 《君子不器》

孙慰祖篆刻作品 《三香居》 2013年

自己的篆刻创作,好奇心很重,东找西寻地探索,尽量不走单一又不断重复的风格之路。也有我比较钟情的类型:比如变了点味道的汉印一类样式,比如我改造过的隋唐风格样式,我觉得比较抒情,也比较个性。大家觉得似曾相识,但又不同于古人。让人既看得出“从哪里来”,但其中流淌着一些我的篆法、刀法语言,又让人看得出“往哪里去”,我的追求大致如此。不知不觉到了年近古稀,去年因为疫情宅在家里,我把几十年积存的印稿整理了一下,保留下来的居然将近一万件,加上几百万字的专业文章,“非人磨墨墨磨人”,差不多一生就干了这么点活。篆刻圈内已经有人说是蛙,两栖动物。想想人生真不能有太多的目标。

孙慰祖篆刻作品 《恭而安》 2013年

澎湃新闻:您当年是怎么进入上博的?上海博物館的玺印篆刻收藏对您的学术与创作产生了什么影响?包括马承源先生当年对您的影响表现在哪里?

孙慰祖:1985年,我参加《解放日报》、上海电视台和上海博物馆联合举办的“文史博物知识竞赛”获得第一名,当时的馆长助理来向我了解情况。韩老师随即将我推荐给马承源先生,请他指导我进行玺印篆刻鉴定研究。那一年,上博青铜器研究部邢东源先生正在做《两汉官印汇考》一书的编纂准备,马馆长让我参加进去。第二年,邢先生离开了,马老师指定由我主编。历时五年完成的《两汉官印汇考》是我真正进入古玺印史和断代辨伪研究领域的一次学术历练,这中间马承源老师在实物鉴定和编撰体例上为我们作出具体指导、把关,利用夜晚审订全部文犒。几年的耳提面命和工作上的严格要求,不但使我在学术上获得了提升和拓展,而且也改变了我的学艺结构。他的许多提点包括一些批评,至今仍是我为学行事的准则,也让我更感到一种深沉的压力。

孙慰祖篆刻作品 《印灯》

上海博物馆的玺印篆刻类文物藏品达一万五千余件,从西周到近现代各类印章文物体系完整、精品数量突出,在国内外是首屈一指。作为一位专业人员,如果没有学术上的发言权,没有研究上的制高点,那么与这个岗位是不大配套的。学术责任感就成为了压力。

澎湃新闻:上海博物馆的这些年在玺印、封泥和篆刻史研究一直走在印学界前沿,背后有一种“冷板凳精神”在。李刚田谈起您时有一段话:“作为长期从事文物工作的一名研究员,慰祖兄能践行‘板凳须坐十年冷’的为学之道,独立不移的在自己脚下挖一口深井,展示出自已息心静气的治学精神和人格魅力。他在学术上的一系列成果正是来自于此。”

孙慰祖:其实我真的是喜欢冷板凳,静静地探索一些问题,静静地搞创作,内心愉快,不喜欢太热闹的,也不太关心附加在艺术、学术以外的东西。你见鸡下蛋都躲在草窝里吧,它需要僻静。做学术就得做“冷板凳”,“孤独”是常态,高调更不必。最好的状态是守株待兔而不是四处打猎。四处打猎很难出好作品。对印章里面的种种历史问题、艺术问题总想探究明白。越进去麻烦越多,纠缠了半辈子。所以我只能在一个微不足道的小天地里,做只“井底之蛙”。

孙慰祖踏勘汉代封泥出土地

澎湃新闻:那这么多年对印学史的梳理,可否简要说一下有哪些新的发现与成果?

孙慰祖:印之为学与印之为艺,是印学的全部。他们有关系又有分工。作为个人,可以选择不同的侧重,也可以相辅前行,当然要投入更多的精力。因为我的兴趣和自身条件,还有工作角色,需要两块都去做研究。过去习惯上把中国印章篆刻仅仅看成是“艺”,或者看到官印代表权力这一层面,对此比较感兴趣。去年我在上博论坛讲秦的“传国玺”来龙去脉,反映就很热烈。其实,中国玺印首先是一种“制度之器”,其中蕴含着古代官制、地理、民族关系、军事、疆域、姓氏、文字等学术信息。“印之为学”就是研究解读这些信息。

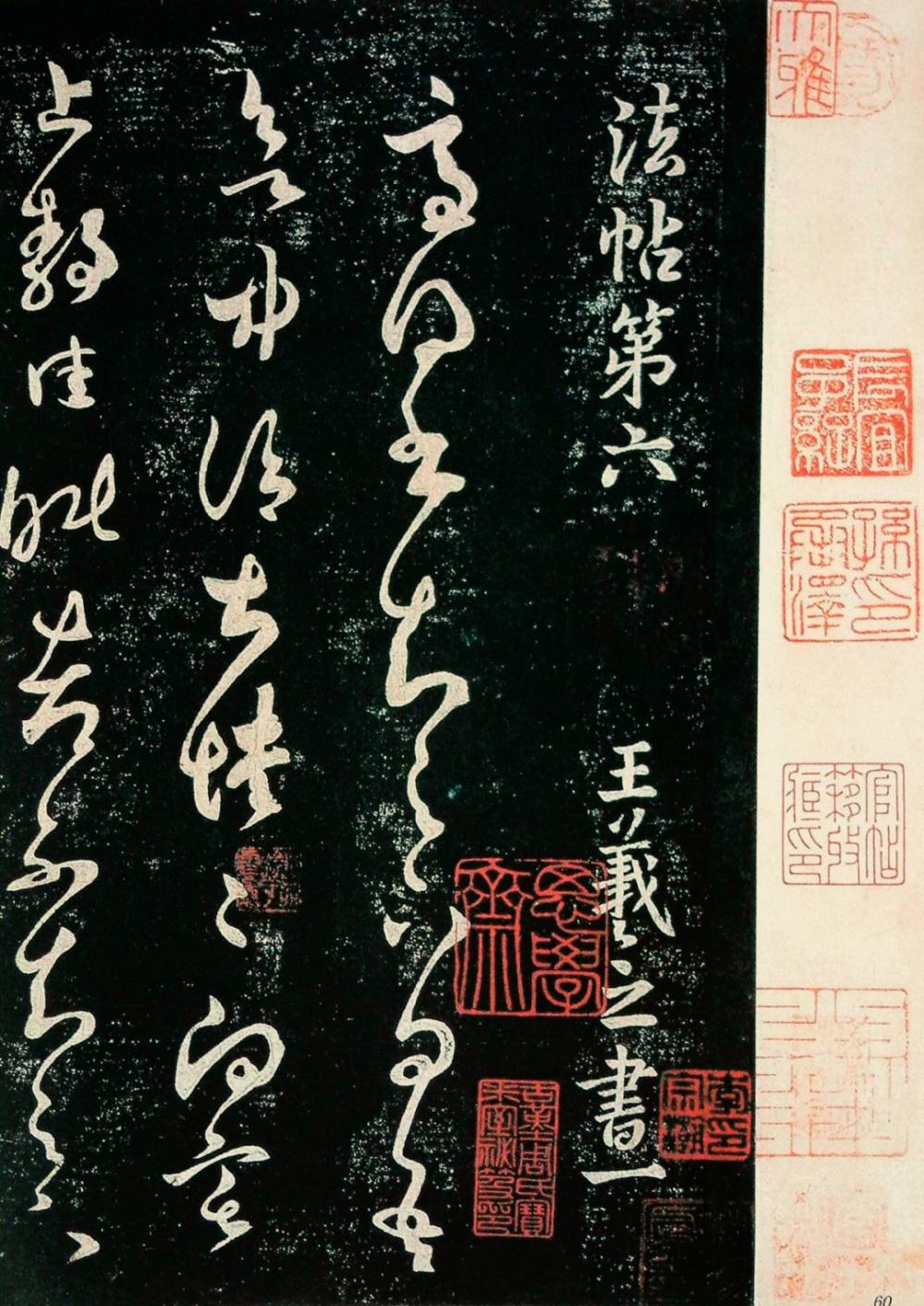

举个例子,近二十多年来在秦的封泥和官印研究中,新发现了八、九个过去未知或者未确认的秦郡,大多得到了史籍或出土简牍的佐证,以前所说秦36郡、42郡的结论就突破了。其中如浙江郡,史无明文,不知有这么个郡。因为由“浙江都水”铜印断代问题的解决,进而对“都水”这个官名辖属关系、职掌性质的考证,加上同类官印、封泥文字的互证,我确定浙江是秦时曾经设置的郡名,而不是作为水流的浙江。我又从《史记》里找到一段相关文字,重新作出句逗,浙江为郡可以说是获得了确凿的二重证据,文章发表后,得到历史地理学界者的肯定。还有其他多个秦郡的新材料,以及朝鲜半岛、越南中部发现的汉字封泥相关的行政、文化系统问题,都对历史学研究提供了新史实、新结论。秦“浙江都水”铜印现在陈列在上博印章馆里。印学有他的一套研究方法,有他的独特视角与某些资料优势,介入其他专业研究,可以解决一些看来不易解决的问题。比如海外回购的《淳化阁帖》到了上博后我去看了,发现上面有北宋初年和南宋的印记。那时我刚完成历时多年的唐宋元官私印断代研究,把唐、北宋、南宋、元代断开,这是此前没有解决的鉴定难题,因此对此很热衷,利用几个晚上写出《新收阁帖所见两宋印迹考》。想不到,后来召开的大型专题研讨会上,大家普遍认为这一印迹鉴定为阁帖“最善本”的定性提供了有力依据,消除了原有的分歧。还有,我对西汉马王堆三号墓主的身份的考定,也是印学方法介入考古研究的一例。

《淳化阁帖》

澎湃新闻:你研究中有突破的也包括元代的八思巴字私印。

孙慰祖:八思巴字是元代大力推行的“国书”,有很多行政举措。但推行的的效果,汉族社会接受到什么程度?我们并不清楚。这类印历来被认为是元押,因为文字难以译读。我从多年收集的私人用印入手,辨析出名字、姓氏、贸易用印、吉语等不同的类型,汉文字私印的类别它基本都具备了,这就可以说明它经过近百年的推行,对整个社会的融入已经很深。

突破八思巴字私印的辨析,又是解决整个元代私印以及与两宋私印相剝离的切入口,以它作为形态标准,原来宋元时代私印混沌一片的鉴定问题也就迎刃而解。

澎湃新闻:对于印章史和篆刻研究来说,断代鉴定是学术基础,这方面的研究现状如何?

孙慰祖:古印的科学断代,必须依靠文献、考古资料相结合,近四十年有了很大的突破。战国、秦和西汉初期的断代标准已经确立。汉魏晋南北朝官印的鉴别,罗福颐先生有开启之功,他主编的《秦汉南北朝官征存》形成了一个框架。但具体的、比较清晰准确的断代和断代标准,盲点、缺失还很多。混沌的认识不仅使文物真实价值受到贬损,造成史料的错位和艺术史叙述的模糊与误判。所以,在1980年代中期以后,我把玺印、封泥的断代和明清篆刻的鉴定作为二十年的研究规划,一边结合起来做断代、分类资料的收集与整理。先后出版的一系列资料汇编就是这一过程的副产品。先是做西汉和东汉官印的分期断代,接着是封泥的断代鉴别。在三国、两晋这一段,采取先把西晋剥离出来的方法,这样不仅解决了汉晋不分的大罗筐,也自然地把三国、东晋的形态标准弄清楚了。为了急切地完成上海博物馆印章馆的陈列体系,中间又先行做了隋唐宋元及少数民族印章的断代研究,把这几个朝代的官私印标准基本上建立起来了。

孙慰祖篆刻作品 《修身事亲知人》

现在,总体上看,东晋与十六国,南朝与北朝的各期还有一些矛盾和模糊地带,也是难点,须要逐步再细化。去年我在馆里做了一个小型研究报告,是南朝和北朝分开的大课题中的一节,就是将南朝的宋官印与齐、梁、陈分开。只能一个一个剥离、抽取。不解决科学又比较准确的断代,中国印章史与艺术风格史就无法落到实处。

澎湃新闻:这个能截然分开吗?

孙慰祖:十六国、南北朝各朝短促而复杂,不能肯定没有鉴别上的断裂,但其中有几个朝代已有形态研究的条件了。后面的隋与唐分开了,唐代还做出了分期,这样,五代印章就凸显出来了。唐宋私印没有纪年款,所以我把唐、北宋私印的标准作为研究课题。这样呢,南宋也容易弄清楚了。前面谈到八思巴字私印,我也是基于同样的考虑。

这些工作极为琐碎繁复。纠缠于史籍、图像、文字的考索比较之间,有时不免陷入无解的境地。仅仅在断代的这个方向一晃沉湎二十年。但发现的快乐对我很有诱惑力,哪怕别人看来是那么微不足道。同时,追随着前辈继续走出几步,一系列断代结论、标准的提出使文物研究界和收藏界的认识有了很大的提升;在文博领域为上海博物馆也为个人争了点面子,占有了贡献的份额;在国外为中国学术争了点气,赢得了应有的地位与声誉,觉得这几十年的光阴没有白过。

澎湃新闻:您对中国印学体系的建构、研究有什么体会?您认为如何把当代印学研究往纵深方向推进?

孙慰祖:中国这样一个历史维度中,看到事情要跟背景联系起来。不然的话,我们的视野就不够宏阔。印的研究在宋代以后逐步形成、推进。背景是金石学的兴起。一些藏印家先是关注玺印中的典章制度,考经证史。到了明代中晚期,背景是文人篆刻兴起,研究分成了两条线,一条是古印谱录的编集、文字考释,延续宋元的传统;另一条是出现了对于印史、篆刻审美、创作法则的论述。一部分经典性的撰述至今仍然闪烁着理性的光芒。清代中期以下印学延续了这两条线,背景是乾嘉金石学与文人刻印队伍的扩大。清末形成收藏古印、编拓印谱的又一高潮,但理论形态的建树不多。民国初期发扬国粹运动促发了金石研究和篆刻艺术的热流,传播印史、普及篆刻技法是这一时期的主要建树。

随着社会的动荡与转型,书法、玺印篆刻研究陷入一个较长时期的凋蔽。1960至1970年代,买本《说文解字》这样的基础工具书,我跑了十几趟。古籍书店都说“没得”。一位老年营业员出于同情,终于有一天从里面拿了一部道光版的出来,说了句‘小年轻,给你留了一部’,6块钱。那时我一个月的津贴就是6块钱。进古籍书店还要凭单位介绍信,我是冒用舅舅给开的介绍信陆续买的《篆刻针度》、《篆刻入门》、《说文古籀补》等旧版书,都有同样的经历。所以一张未被收走的介绍信被我一直保存着。在这样的文化背景下,

孙慰祖篆刻作品 《知足常乐》

1976年以后,文艺、学术逐渐复兴。进入1980年代。方去疾、沙孟海、罗福颐几位印坛前辈有《明清篆刻流派印谱》、《印学史》、《古玺印概论》、《古玺汇编》等著作出版;多年未出版的篆刻技法普及读物和韩天衡的《中国印学年表》、《历代印学论文选》都在这一时期面世。紧接着是上海书店影印出版了一批古玺印谱,上海书画出版社也编印一系列晚清篆刻家印谱。这些出版物形成了推动艺术创作与学术研究的合力,也催生了其后更多玺印篆刻图谱和研究著作的面世。

经过四十年的孕育、发展,目前的篆刻创作可以说是历史上从未有过的繁荣景象。印学研究推进的速度和取得的成果也是空前的。但结构性反差还是存在,即使与画学、书学相比,篆刻学、印学也显出明显的失衡。另一个失衡就是创作与研究的失衡。失衡可能还将持续存在,那样,作为理想的学科地位,就很难真正建立起来。

学科有自已的研究对象,有自己相对明晰的学术外延。印学仅仅研究本体是不够的。所以我十多年前在中国台北中研院史语所讲演印学问题时,提出印学学术视野从“印之内”拓展“印之外”即不仅研究印章本体,物质形态,断代,还有无形的形态如文字书法、艺术特点;“印之外”包括印章所涵的各种史料信息和相关联问题。这样,印学的学术价值才能够更多地体现出来。

澎湃新闻:就目前中国当代篆刻界而言,你个人认为是什么样的一个现状?

孙慰祖:2000年我应邀访日,全日篆刻联盟在东京四川饭店设宴,22名理事都在,席间小林斗盦问我:“文革”已经结束二十多年了,中国的书法篆刻艺术好像并没有恢复,孙先生对此有什么看法。我说,第一,小林先生和我可能有一点是共同.的,就是看到的当代书法篆刻只是一部分,并不是全貌,有一些成名的中老年书法篆刻家很少主动在社会上展示作品;第二,一些年轻人受各种思潮的影响,正在探索之中,我们不妨等待。不少人会重新回归,我对此有信心。第三,文化艺术发展和经济的发展,实际上都不是完全同步的。日本战后也有类似的特点。我觉得我的回答是很客观的。当下的中国篆刻也存在热衷于尝试、探索的群体。被接受与否,有待时间来验证。

孙慰祖在东京国立博物馆研究唐代文书

澎湃新闻:您对海上篆刻、印学的梳理与当下现状有什么看法?

孙慰祖:去年新出版的《上海千年书法图史篆刻卷》以图证史,以史载图,图史合一,呈现了上海千年篆刻一印学发展史的全景(1082年至2018年)。到了近代以来的百年中,海上篆刻队伍得益于这个城市社会经济文化的特殊地位呈现空前的扩张,带来了创作的繁荣,这是一个不可复制的历史机遇。海上社会对书法篆刻家的成就、风格与名望,以及对艺术形态本身具有强势的提升力和传播力。中国篆刻在当代艺术领域中的地位,中国篆刻对东亚其他国家篆刻艺术的传导、走向的影响力,既缘于这个城市所提供的经济文化条件,同时缘于近现代海上篆刻群体所创造的艺术高度。海上百年印坛创造的历史与学术资源是上海城市文化中独特而丰厚的构成部分,也是当代上海印学再出发的起跑线。无论彪炳印史的大家,还是留下雪泥鸿爪而又悄然隐世的名宿,他们的建树,构成了一个群峰连绵的高原。但经历时代的风雨,有些人物正在被遗忘,有些史料正和消失。发掘、梳理、研究和宏扬、提升、创造当代辉煌的双重责任,是今天上海书法篆刻人的应有担当。

这方面的工作正在持续推动中。2014年,首次“海上印坛百年——近现代海上篆刻学术研讨会”由上海书协、韩天衡美术馆发起主办,会议形成了一部整理现存史料与研究论文的丛书。作为此项学术活动的策划者,我很希望能够在不久远的时间内,组织后续研讨。

孙慰祖 篆刻散文集《印中岁月-可斋忆事印记》

上海书协在原有的上海市书法篆刻展以外,近年又专题举办定期的全市篆刻大展,旨在推动创作人才的新老承接。一系列多点举办的篆刻培训活动近年也重现于上海。大规模的专题交流也打破零纪录。2019年,在上海中国书法院和一可文化的支持下,我策划、组织了“当代篆刻名家·新锐联袂邀请展”及“古典价值与当代篆刻名家新锐对话会”,这也是上海七十年来首次举办的大型全国性篆刻展事,在全国篆刻界老、中、青作者中产生了广泛的影响,也展示了上海书法篆刻群体开放、包容、谦和的姿态。

近四十年来,篆刻艺术融入社会,走进人们精神生活的态势可以说成为当代文化的奇观。相形之下,印学要摆脱渊深冷寂而孤高的形象,真正自立于学术之林,还有更长的路要走。2004年我在西泠印社兼任印学理论与社史研究室主任,开始策划每年一次的学术研讨会,抱着“围绕一项专题、出版一本文集、形成一个群体”的构想,踏实地形成印学研究的学术规范和社会影响。我打电话邀请香港中文大学的王人聪、原故宫博物院的叶其峰作主旨发言,两位都是玺印研究领域的权威。想不到两位都对西泠印社举办印学研讨会有些惊讶。两位先生最后还是来了。但说实话,我明白,这就是人们心目中印学的门坎。

书法、篆刻还有感兴趣的印学天地,是我几十年的精神依恋,也始终是我心中独自耕作的一片葱笼家园。我深知它从来不是大众娱乐节目,自己走上的是一条僻远的小道,却有奇山异水中探骊得珠的独得之乐。盘桓至今,不觉已是暮年,而几十年前埋入心中的技道两进、“文”“艺”一体的寄想,仍然还在远处。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号