宋代书画鉴藏印考辨二题

——关于“文武师胄芾章”“希世藏”及南宋绍兴

选自 | 《西泠艺丛》2020年第11期 总第71期 |

【摘 要】

书画鉴藏印是鉴定书画真伪、考证流传递藏的重要依据,历来受到重视。北宋苏轼的《木石图》与李公麟的《五马图卷》是近年备受关注的画史经典,这两件作品本幅上分别有“文武师胄芾章”与一枚不易辨识的小印,前者被疑是米芾所有,但由于缺乏有力的证明,间接引发对画作真伪的异议;后者由于残缺而一直未被正确辨识。本文通过相关书画作品的研究,注意到二者均与南宋内府绍兴装这种特殊的装潢形制存在直接或间接的关联,能够对我们确定印鉴真伪与作品流传过程,进而更准确地理解作品提供有力的帮助。

【关键词】 绍兴御府书画式 李公麟五马图 苏轼木石图 米芾

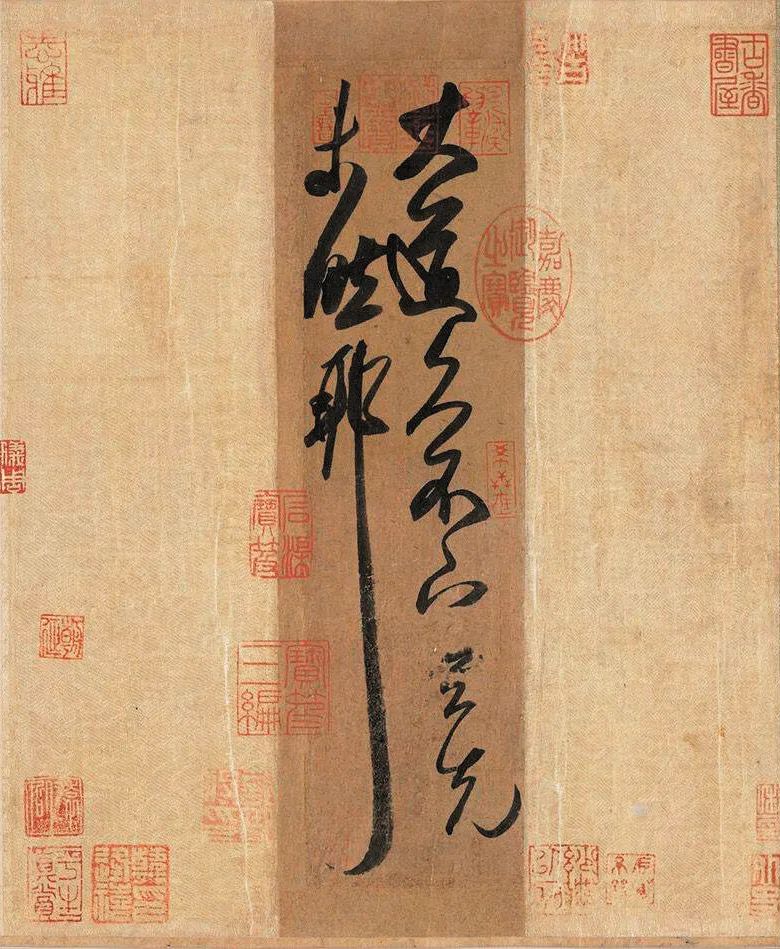

随着近年来书画市场的蓬勃兴起,中国古代书画的受关注程度在全球高涨,一些藏于海外民间、早已载入史籍但又湮没许久的名迹逐一浮出水面,其中最为重要也最引人注目的,莫过于北宋苏轼《木石图》卷(亦称《枯木怪石图》)与李公麟《五马图》卷。二者声名显赫,由黄庭坚题字的《五马图》是北宋白描绘图的巅峰典范;《木石图》更是苏轼唯一可信的传世绘画,被誉为文人画之祖,加上米芾题跋,两件作品集合了宋四家中的三位。且二者命运也极为相似,都在民国时期流至日本,第二次世界大战后再无消息,甚或传其已毁于战火。所幸现知二者一直完好地藏于私家,并在将近一个世纪后,陆续向世人展露真容,并瞬间成为关注焦点。

而在当今,互联网新媒体兴盛、图文资讯发达,打开手机电脑就能迅速检索到清晰的书画图像,古书画研究成为人人均可参与并发表意见的活动。只要稍加留心关注,近年几乎每一件重要的古代书画出现在世人眼前,都会引发或大或小的争议。这两件北宋名作也是一样,针对它们的讨论及研究已出现不少,有肯定褒扬,也不乏质疑之声。笔者不揣冒昧,试从印鉴的角度进行论述,冀望能对准确认识这两件重要的书画作品提供些许助力。

01

苏轼《木石图》卷“文武师胄芾章”的归属

(一)《木石图》卷概况

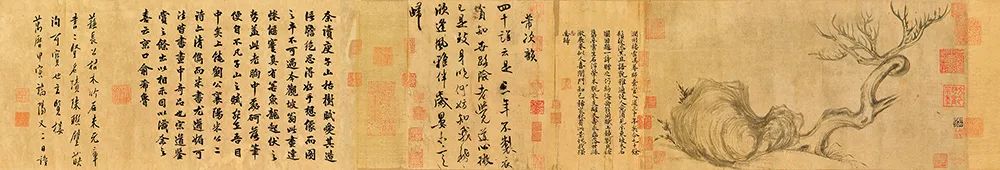

苏轼《木石图》全卷连裱,依次为苏轼所绘画心、宋人刘良佐和米芾题跋、元人俞希鲁和明代郭淐跋文三部分。前后鉴藏印共41枚,涵盖宋、元、明各朝人士印章。(图1)原件在抗日战争期间被白坚夫携去日本并售与日本人,后藏阿部房次郎爽籁馆。在民国时即有珂罗版印行,二战后再无消息。2018年,原作由佳士得公司从藏家后人处征得并拍卖,欣闻现已回归我国。在重现之前,并未见有对此图真伪的争议,原因在于虽然画作未有苏轼的题字、落款及钤印,但画后有宋人刘良佐、米芾的题跋,还有南宋金石家王厚之钤印。刘良佐并非名家,生平事迹失考,书迹仅见此跋;而米芾则是北宋书法四家之一,与苏轼有往来,传世书迹很多。故不论张珩、徐邦达、启功还是曹宝麟,都将此件视为苏轼绘画真迹,米芾题跋也曾单独收入《雍睦堂法书》《中国书法全集·米芾卷》。

◎ 图1 苏轼《木石图》卷

(二)关于“文武师胄芾章”印的争议

此卷重回世间后,争议随之而来。由于苏轼绘画无其他可靠传世作品可供参校,本幅上亦无苏轼本人书迹印章可供佐证(朱文“思无邪斋之印”出现于故宫博物院藏元人书《无逸》卷,已证实非苏印),质疑方的主要焦点便集中于米芾的书迹与印章之上。因刘、米二跋均系书于另纸,接于苏画之后,便有研究者认为米芾题跋为伪迹(如贺宏亮、张海青、熊言安),又有质疑米跋并非为苏画所题,乃是别处移来(如尹飞卿)。

米芾题跋是否真迹,诸家均已进行质疑和辩驳(肯定米跋真迹的除张珩、徐邦达、曹宝麟等前辈学者外,近年李跃林先生也著有专文),并不在本文讨论范围。笔者关注的是,卷中有一方“文武师胄芾章”朱文印,位置特殊,系直接钤盖于苏画本幅右侧。(图2)

◎ 图2 “文武师胄芾章”在《木石图》卷的位置

关于此印,一般认为是米芾的印章,但笔者注意到存在相当多的质疑意见。

其中一种意见,是因这方印仅见于此图,不见于他处而生疑虑。如贺宏亮云:

此卷“枯木”图像右侧中央还钤有一方“文武师胄芾章”,应是米芾的印章,但也不见于他处。当然,这两方奇怪的印章(还有一方是刘良佐的“良佐”白文印)也可能是后人妄补。[1]

郭怀宇云:

而图中另一枚“文武师胄芾章”被一些研究者直接认定为米芾的图章,但由于其并未见于其他米芾作品中,也无相关文献记载,不知定为米芾之章有何确切依据……当然不能因为“文武师胄芾章”中有一芾字就将其归为米芾名下。因此目前也还没有证据表明此图钤有北宋图章。[2]

另一种意见,是对钤盖位置及印章风格的质疑。如顾村言云:

考之印鉴,此卷与米芾相关的印有“文武师胄芾章”,于米芾之印中从未闻见,且钤于《木石图》画作之右中,而非钤于所谓米跋之后,颇让人奇怪,就此印笔者求教一位知名篆刻史研究学者,回答如下:“目前所见米芾印记系列中,此印未见;此印风格与宋代古文印有距离。”[3]

熊言安云:

“文武师胄芾章”之疑。米芾曾号“鬻熊后人”,鬻熊为周文王、武王之师,所以此印当属米芾。此印钤在《木石图》之首,用印位置不当。纵观米芾题跋,其印皆钤于题跋之后,这似乎是其习惯。如北京故宫博物院藏米芾《褚临兰亭序跋赞》长卷,“辛卯米芾”“米芾之印”“米氏”等多枚印章皆钤于题跋之后,没有一枚钤于卷首。[4]

第三种意见则直接将此印的主人归于他人。如朱绍良与谈晟广认为此印属于杨遵,朱氏的理由是杨遵钤印用油,而非宋人习用的水蜜。[5]谈氏将此印与同卷中杨遵的“海岳闇主”归为同例,均为杨氏印。[6]

李夏恩以《史记·齐太公世家》有“吕尚所以事周虽异,然要之为文武师”,推测此印属于南宋吕芾,并以吕芾曾任临安府余杭县事,与此卷藏家之一王厚之存在交集可能。[7]

综合各家观点,较有代表性的是孙向群先生,他从印文、题跋钤印的形式、印章风格、印泥颜色诸方面分析,指出这一方盖在本幅而非米芾自己题跋上的印章“不一定是米芾的”,“宋代印章的风格不太明显”,“应是元明之后的印泥”,并与同卷中明代沐璘的印章比较后得出:“沐璘的印章制作水平要远远高于这方印,这方印有很多俗气,应该是一位技术不太熟练而且对古文字没有一点审美意识的工匠所为……因此,笔者怀疑这枚印章有后人造假的可能。”[8]

这些质疑此印的意见,与苏轼此图真伪的认定关系重大。众所周知,米芾与苏轼均为北宋名人,而且有直接的交往,如果“文武师胄芾章”是米芾的真印,它出现在画作本幅上,就可推断米芾亲眼见过这张画的概率非常高,同时可以佐证,画后的刘良佐与米芾题跋是直接为这幅画作所题,画、跋可互证,并形成整体,而非一些质疑意见所称:题跋可能是后人伪赝或者从别处移配,印章也是后人伪造加盖等。因此,这枚“文武师胄芾章”对于这幅图卷的作用,就如同天平上的砝码,其归属将决定全卷的真伪。

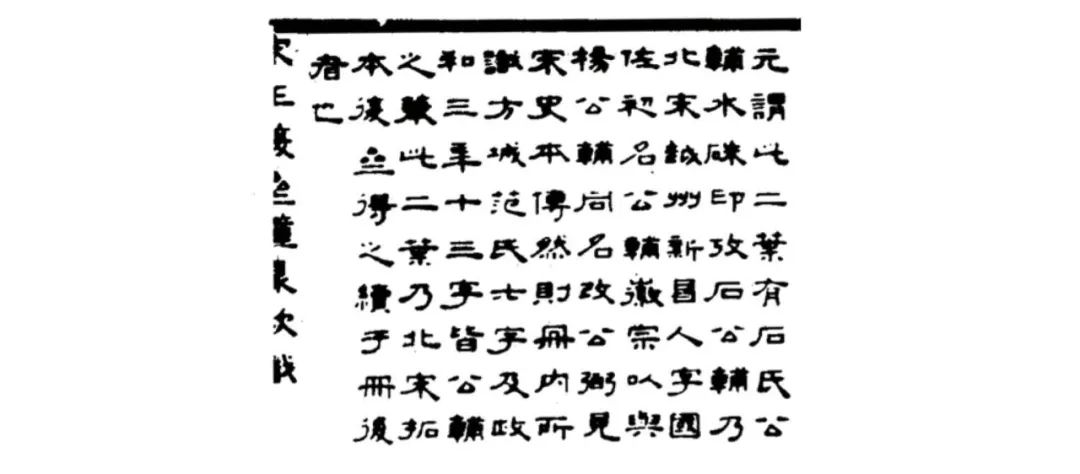

(三)另一处“文武师胄芾章”

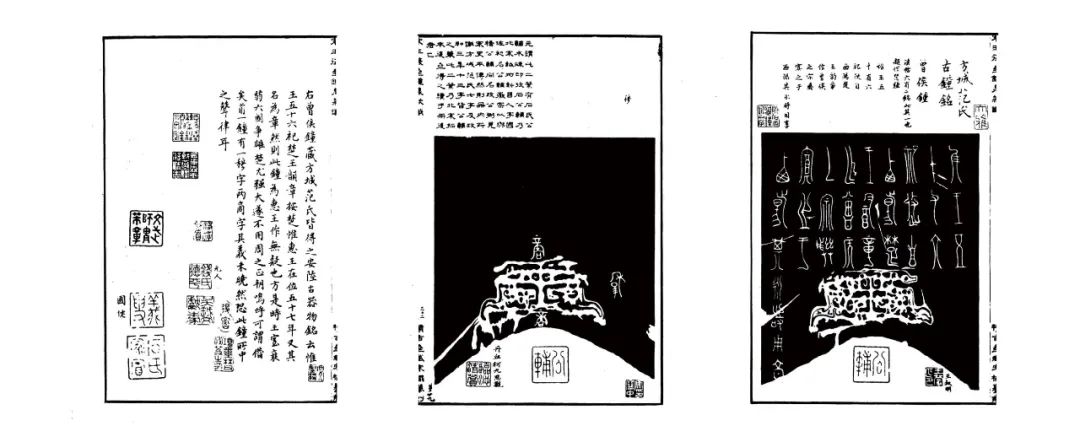

然而此印并非如诸家所说,仅见于《木石图》,它还出现在一册已经消失的金文拓片合集中,巧合的是这册拓片集也和《木石图》收藏者之一南宋金石家王厚之(1131—1204,字顺伯,号复斋)有关,这便是其所辑著的《钟鼎款识》。据容庚考,其中一部分器物系南北宋之间重要的古董商毕良史进献给秦桧之子秦熺之物。王厚之后,此册曾归元柯九思,明项元汴、项圣谟,清曹溶、朱彝尊、陆恭、阮元等收藏,清嘉庆七年(1802)阮元将宋拓原本影刻成书,并加入手书的隶书铭文考证,而原拓和版片均在清道光二十三年(1843)毁于文选楼之火,道光二十八年(1848)再由叶志诜遵阮嘱翻刻。今能见到的有阮元《积古斋摹刻 宋王复斋钟鼎款识》原刻本及叶氏覆刻本(图3)等。

◎ 图3 《积古斋摹刻宋王复斋钟鼎款识》叶志诜覆刻本首页

全书共收钟鼎铭文拓片59件,前57件均有王厚之的“复斋珍玩”“厚之私印”二印,而所有拓本均有朱文“大雅”印,“大雅”是元赵孟頫的常用印之一。最后一件楚公钟,与前面重出,另一件拓片为楚曾侯钟(图4),这两件没有钤盖王厚之的印章。在曾侯钟拓片后有无款小字题跋,册前有“钟鼎款识”篆书四大字无款题名,清人如朱彝尊、钱大昕等认为二者皆出赵孟頫手,故推测后二件拓片系赵补入。然而赵孟頫名声卓著,元明间伪赝赵氏书画者众,仅凭书风接近以及一枚“大雅”印就断定他也收藏过该册,实难令人信服。无款小字跋后还有元人钱德平两方私印“钱氏德平”“吴越文献之家”,这位钱德平生平未详,但他同时也是传薛尚功《钟鼎彝器款识法帖》墨迹稿本的收藏者,熟悉前人考证,很可能才是曾侯钟题跋的真正作者。无论如何,这后两件拓片与册中它器非一时所拓,而是另外补入的说法,应能成立。

◎ 图4 《钟鼎款识》楚曾侯钟拓及题跋页

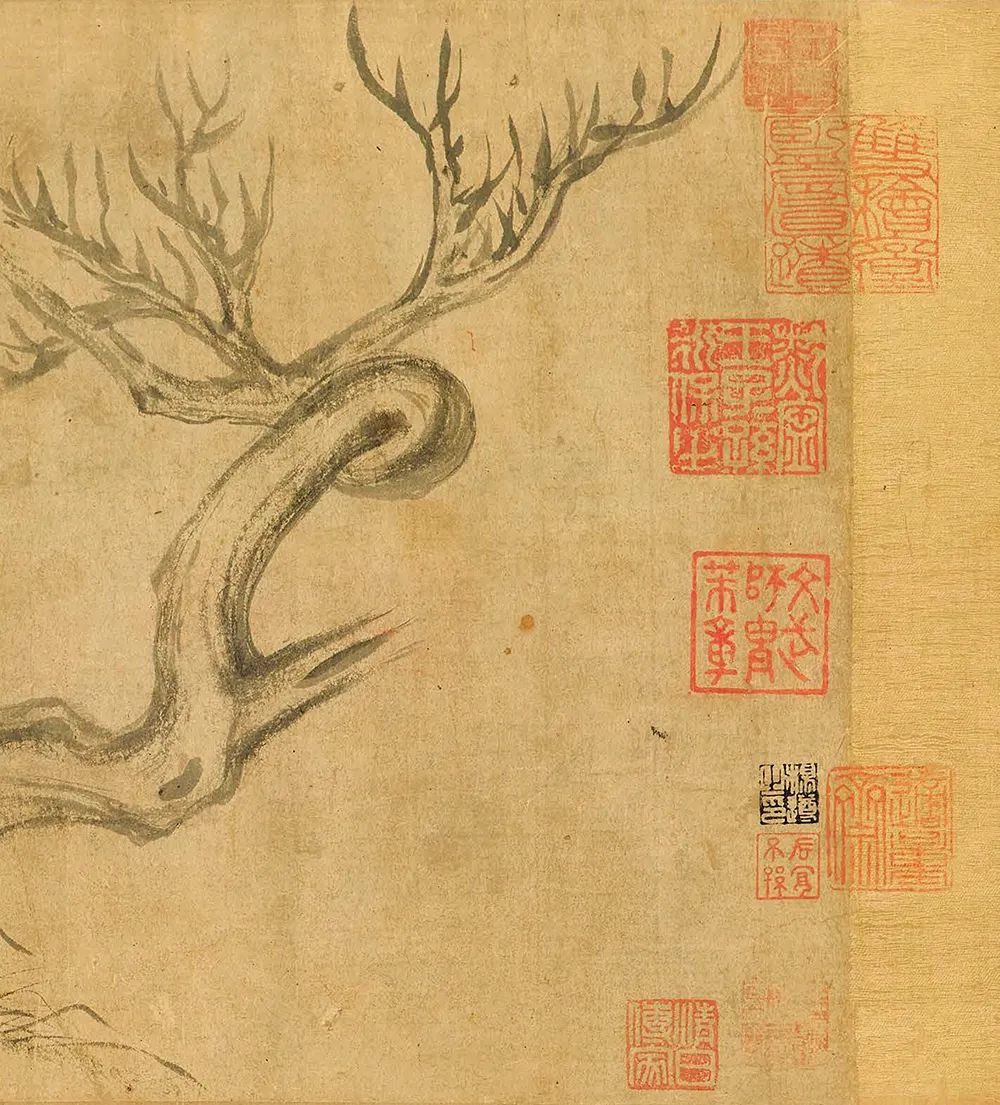

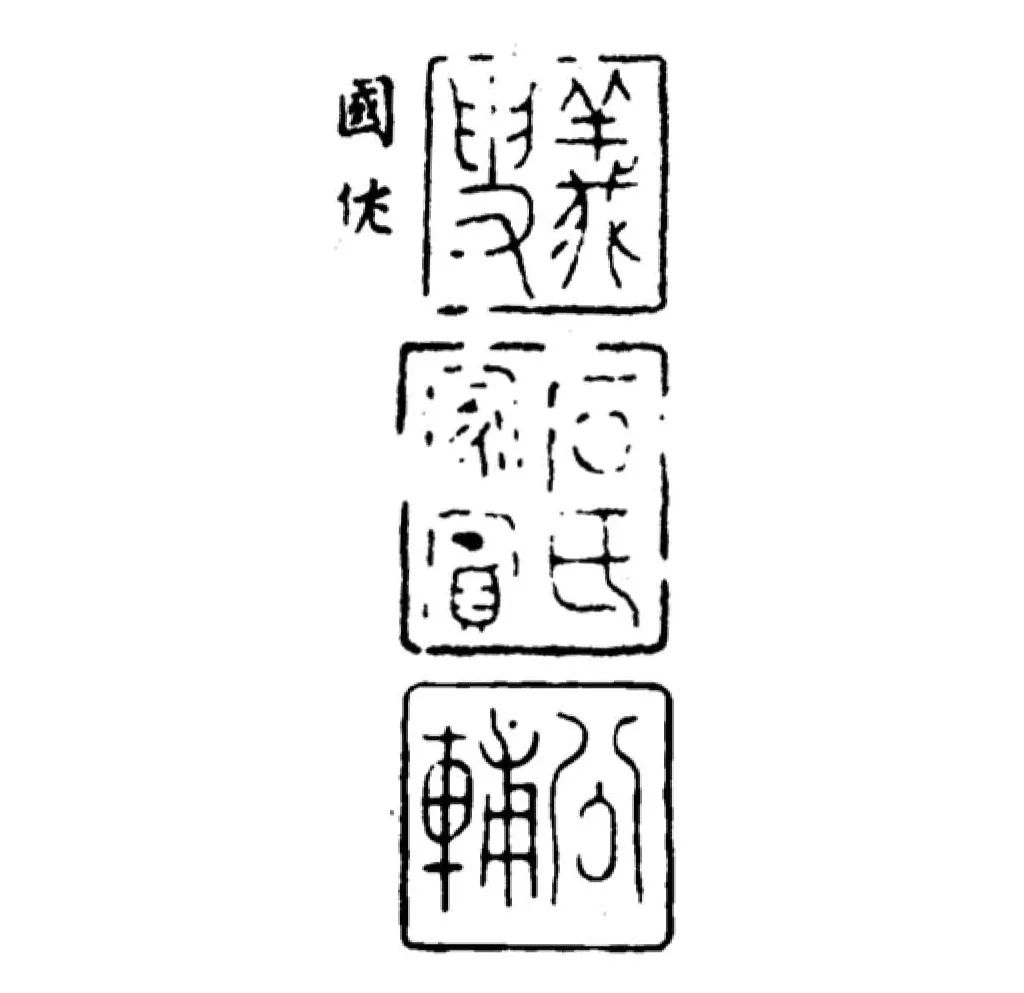

在曾侯钟拓片后无款小字题跋的左侧,有一枚“文武师胄芾章”,大小、形状、字形均与《木石图》卷中的十分接近,可认为是同一枚印。(见图4左叶)同页中除元人钱德平及项元汴、阮元的鉴藏印外,还有两方朱文印:“义叟”“石氏家宝”,旁注小字“国佐”。而在曾侯钟与楚公钟的拓片上都有“公辅”白文印。(图5)

◎ 图5 《钟鼎款识》所录石公弼印章

据阮元对曾侯钟的考证“元谓:此二叶有石氏公辅水硃印,考石公辅乃北宋越州新昌人,字国佐,初名公辅,徽宗以与杨公辅同名改公弼,见《宋史》本传,然则册内所识‘方城范氏’七字及‘政和三年’十三字皆公辅之笔,此二叶乃北宋拓本,复斋得之续于册后者也。”(图6)阮氏认为“公辅”“义叟”“石氏家赏”这三方印均属于北宋人石公辅。石公弼(1061—1115),字国佐,初名公辅,新昌人。宋元祐六年(1091)进士。累迁殿中侍御史、左司谏。宋大观二年(1108)为御史中丞,曾弹劾罢黜蔡京。值得注意的是,他比米芾小十岁,可谓同时代人。

◎ 图6 《钟鼎款识》所录阮元考证

(四)“文武师后”印的发现及南宋内府绍兴装特征

“文武师胄芾章”固然已非孤例,但确定这方印的真伪仍非易事。幸运的是,在检阅与米芾相关的古代书画中,笔者偶然发现了另一方同样稀见但具有比对价值的印章,印文为“文武师后”,它出现在北京故宫博物院藏传王献之书《东山松帖》上。(图7)

◎ 图7 传王献之《东山松帖》之“文武师后”印

◎ 图7 传王献之《东山松帖》之“文武师后”印

《东山松帖》为纸本,行书,纵22.8厘米,横22.3厘米,4行,共33字。曾经南宋内府,明代文徵明、吴廷,清代曹溶,清内府递藏,著录于宋《宣和书谱》《中兴馆阁录》,明董其昌《容台集》,清孙承泽《庚子销夏记》,安岐《墨缘汇观》等,并被刻入明《馀清斋法帖》《戏鸿堂法帖》,清《知止阁米帖》《三希堂法帖》《贯经堂米帖》等丛帖中。关于此帖的书者,历来便有认为是米芾临写者,如清人孙承泽、刘墉均定为米书。徐邦达考订,帖中个别字如“到”“使”“给”等,笔画非常像米书,与米芾《拜中岳命诗》对比,有几处捺笔笔画极为相似。[9]

确实,从字形笔法等角度来看,这一件作品具有强烈的米芾自家风格,前人的判断是可信的。但毕竟本幅除了“文武师后”印外,并没有米芾的其他款识。故不妨转换一下角度,从鉴藏印的钤盖方式上,或也可以帮助我们确认它的作者是米芾。

由于这件书作曾经进入南宋高宗绍兴御府,而当时内府对古代书画的装裱收藏建立了一套详细完整的制度,有严格的等级区分,即所谓“绍兴装”。南宋周密《齐东野语》中有一段“绍兴御府书画式”,其中有关米芾临作的钤印、装裱有明确记载:

米芾临晋、唐杂书上等。

用紫鸾鹊锦裱。紫驼尼里。

楷光纸贉,次等簪顶玉轴。

引首前后,用内府图书、内殿书记印。或有题跋,于缝上用御府图籍印。最后用绍兴印。并降付米友仁亲书审定,题于贉卷后。[10]

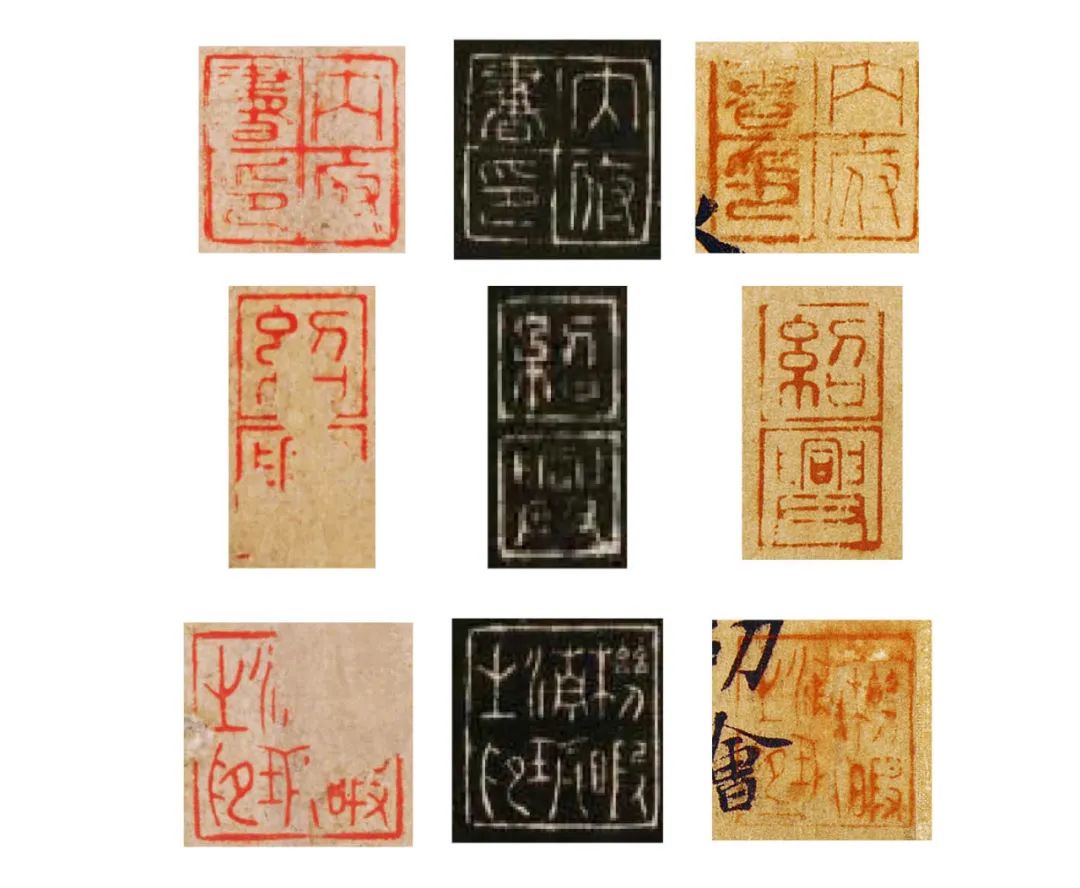

以此标准来看这件《东山松帖》,本幅上共有三枚(组)宋高宗御府收藏印,分别是右侧中间朱文“内府书印”,左侧中间朱文残印,印文为“机暇清玩之印”,左侧帖末“绍兴”连珠印,这符合绍兴装对于米芾临书作品的钤印规范。

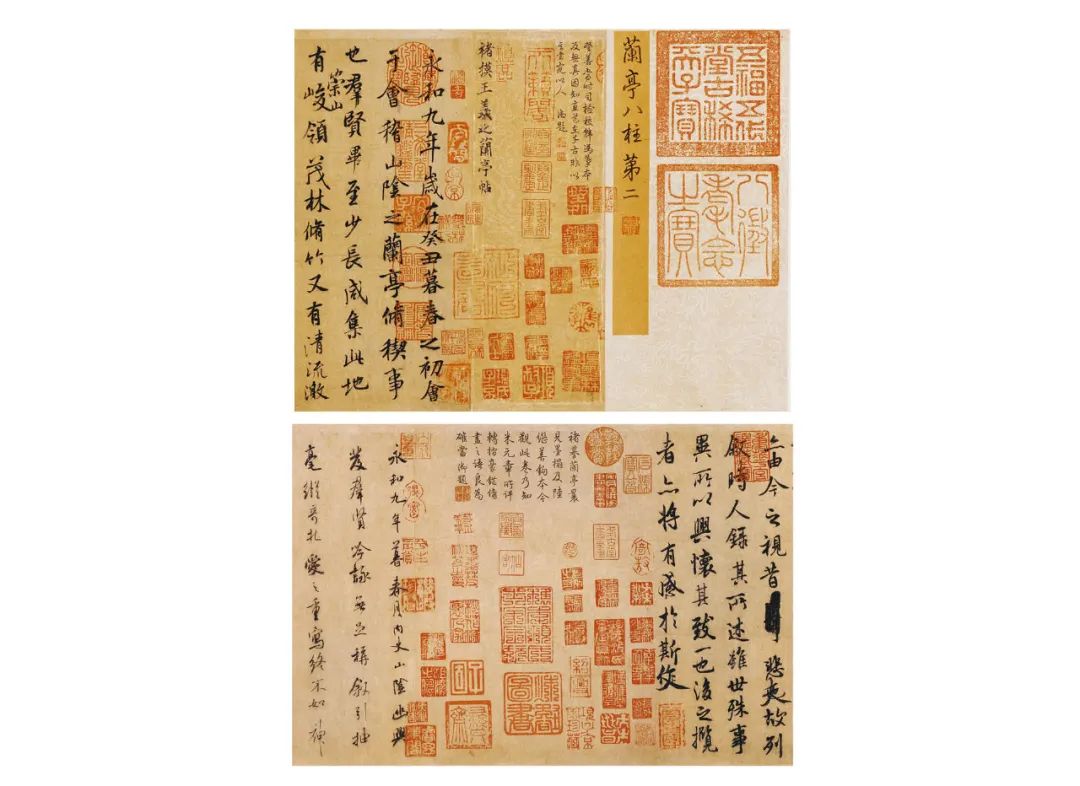

类似的实例,还有著名的兰亭八柱第二褚临本。这件被冠以唐褚遂良之名的《兰亭序》墨迹,前人也多认为是米芾所临。考察其中的宋代印鉴,可以找到符合记载的绍兴内府诸印(图8),其中不仅有“内府书印”“机暇清玩之印”“绍兴”连珠印,还有骑缝的“御府图书”(徐邦达怀疑此印不真)、“睿思东阁”“机暇珍赏”印,可佐证其可能是作为米芾临作被收入南宋内府的。

◎ 图8 兰亭八柱第二《褚临本兰亭序》首段

另外,在传世刻帖中也可见到同一类型更为完整的绍兴装米临晋唐书迹实例,如明《戏鸿堂法帖》收录的《米临右军七帖》(实际存四帖)(图9),其中除有和《东山松帖》相同的“内府书印”“机暇清玩之印”“绍兴”连珠印外,帖末还有米友仁审定跋。综合上述,可以确定《东山松帖》是米芾亲笔临写的一通王献之尺牍。(图10)

◎ 图9 米临右军七帖(明《戏鸿堂法帖》)

◎ 图10 《东山松帖》《米临右军七帖》《褚临本兰亭》上的绍兴内府钤印

(五)两印的关联

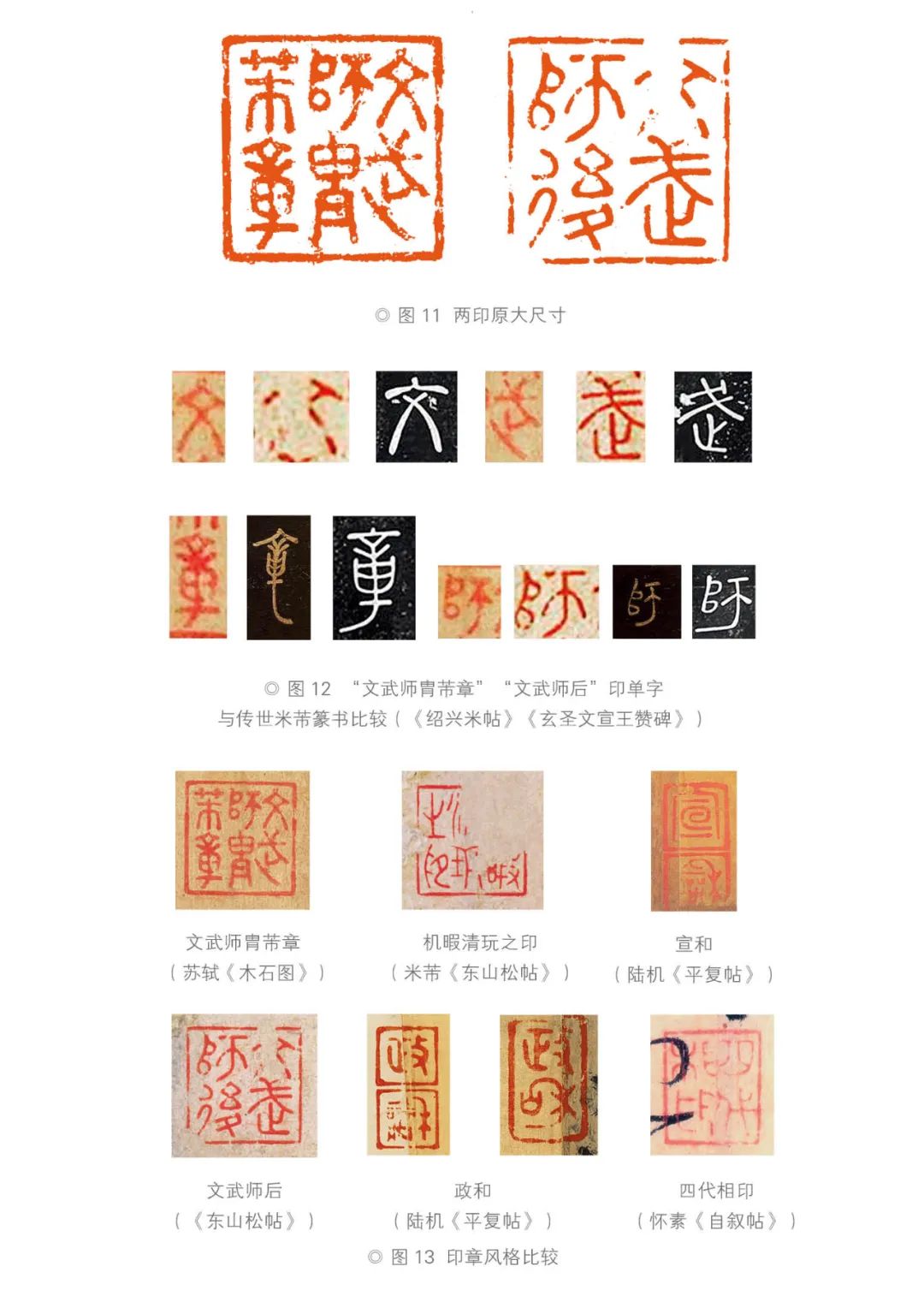

在确定《东山松帖》是米芾手迹后,再看此帖本幅上的“文武师后”四字朱文印,便可以将此印与米芾以及《木石图》上的“文武师胄芾章”联系起来。这两方印章从印文内容到风格显然都有明确的关联。

关于“文武师”的来历,孙向群先生已在论文中有清晰表述,兹微作补充。司马迁《史记·楚世家》载:

陆终生子六人,坼剖而产焉。其长一曰昆吾,二曰参胡,三曰彭祖,四曰会人,五曰曹姓,六曰季连,芈姓,楚其后也……季连生附沮,附沮生穴熊。其后中微,或在中国,或在蛮夷,弗能纪其世。

周文王之时,季连之苗裔曰鬻熊,鬻熊子事文王,蚤卒。其子曰熊丽,熊丽生熊狂,熊狂生熊绎。熊绎当周成王之时,举文、武勤劳之后嗣,而封熊绎于楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳。

熊绎,芈姓,系熊狂之子,祝融氏分支鬻熊一支的后裔。周成王时,举用文王、武王功臣的后代,于是熊绎受封为楚君,赐“子男”田地,此即为楚国的由来。鬻熊氏为芈姓,但米芾家族并非楚熊后代,而是粟特昭武九姓内迁中原的后代。南宋王应麟《姓氏急就篇》说:“米氏,胡姓。唐米逢、米遂、米暨、米实、米海万;五代米君立志诚;宋米信、米璞、米赟、米芾、子友仁。芾以米氏为楚冒。又复姓,党项有米禽氏。”[11]为抬升家世,掩盖胡人血脉的真相,米芾将自己的“米”附会为“芈”的音讹,并反复宣扬,乃至更名,甚至定居于丹阳,就是为了坐实自己为楚人之后。[12]他的个人用印有“楚国米芾”“楚国米姓”“楚国芈姓”“祝融之后”“鬻熊后人”等,均与米姓来源于楚的说法有关。而“文武师”便是指为周文王、武王效劳获封的楚人,不论“文武师胄”还是“文武师后”,都表示自己是楚人后裔的意思。显而易见,这是只有米芾才会使用的印文内容。

其次,两印的大小几乎完全相同,尺寸均为3.3厘米见方。(图11)从印文篆法来看,这两方印应当是出自一手:都采用工整的篆体,朱文加边栏,印文与边栏的线条均匀,粗细一致。在篆法上“武”稍有区别,“文武师胄芾章”之“武”参用大篆,“文”“师”二字两印较接近,特别是“师”右旁中竖下段弯曲的设计一致。

米芾本人篆书作品集中于南宋《绍兴米帖》卷九以及现存曲阜的《玄圣文宣王赞碑》,与北宋流行的李阳冰玉箸篆风格相比,可见米芾对金文大篆的格外偏好,再与两枚印章印文比较,米芾的篆书与印文存在高度的相似性。不论是印文内容,还是篆法风格,都将两印指向为同一人所有,而且不能排除出自米芾本人设计的可能。(图12)

这种风格工稳的朱文印,字字独立,很少与边框粘连,印文和边框的线条粗细相近,匀称圆转,起收含蓄,篆文以小篆为主,稍取大篆笔意,这在两宋时期并非异类。前面列举的南宋内府使用的鉴藏印“机暇清玩之印”,还有北宋徽宗内府使用的“宣和”“政和”等都具有同一风格取向,包括与米芾时代接近的苏舜钦家族鉴藏印“四代相印”等也都有相通处。(图13)联系到米芾曾担任北宋皇家书画鉴定工作,不难理解他的个人鉴藏印风格中会有与皇家内府用印接近的一面。

既然《东山松帖》已经可以确定为南宋御府收藏过的米芾临帖真迹,那么“文武师后”印也可确定是米芾自用真印,而与此印风格一致、印文内容又紧密相关的“文武师胄芾章”,当然也是米芾真印无疑。由此,进一步可以确定,米芾不仅见到了这张苏轼所画《木石图》,还亲自在画作上钤盖了印章以示过目之幸。这方米印的真实性及钤盖位置,可作为抵消各方质疑的有力证据之一。《木石图》本幅的米印既为真印,那么卷后对米芾题跋的真伪似乎也就不应有无端怀疑。

如果说南宋绍兴装的特殊钤印规律,在《木石图》的鉴定中尚属于间接证据,那么在下面《五马图》的实例中,将更显示其意义。

02

李公麟《五马图》中的一方残印

(一)研究缘起

2019年初,日本东京国立博物馆举办“颜真卿——超越王羲之的名笔”大展,吸引了全球热爱中国书画的人们的眼球,其中北宋李公麟名画《五马图》(图14)在销声匿迹将近一个世纪后,再度出现在世人面前,无疑是颜真卿《祭侄文稿》之外的诸多展品中分量最重的作品。此卷名迹现世,引起的关注也可谓空前,诸多专家学者从各个方面解读此卷。展览同时,日本羽鸟书店专为这卷画作出版了全彩高清图册,册中由学者板仓圣哲撰写了考释论文,从作者、著录、传藏、内容、技法、题跋、用印、纸张等方面做了全方位的分析阐释。[13]

◎ 图14 李公麟《五马图》

笔者未能前往日本亲睹名迹真容,只得通过下真迹一等的印本,学习并拜读板仓先生的论文。在阅读中,笔者注意到板仓先生在其专论中,按序列举了画卷上出现的43枚印章,其中42枚皆有正确的释文,仅有一方残印未能识出。[14]

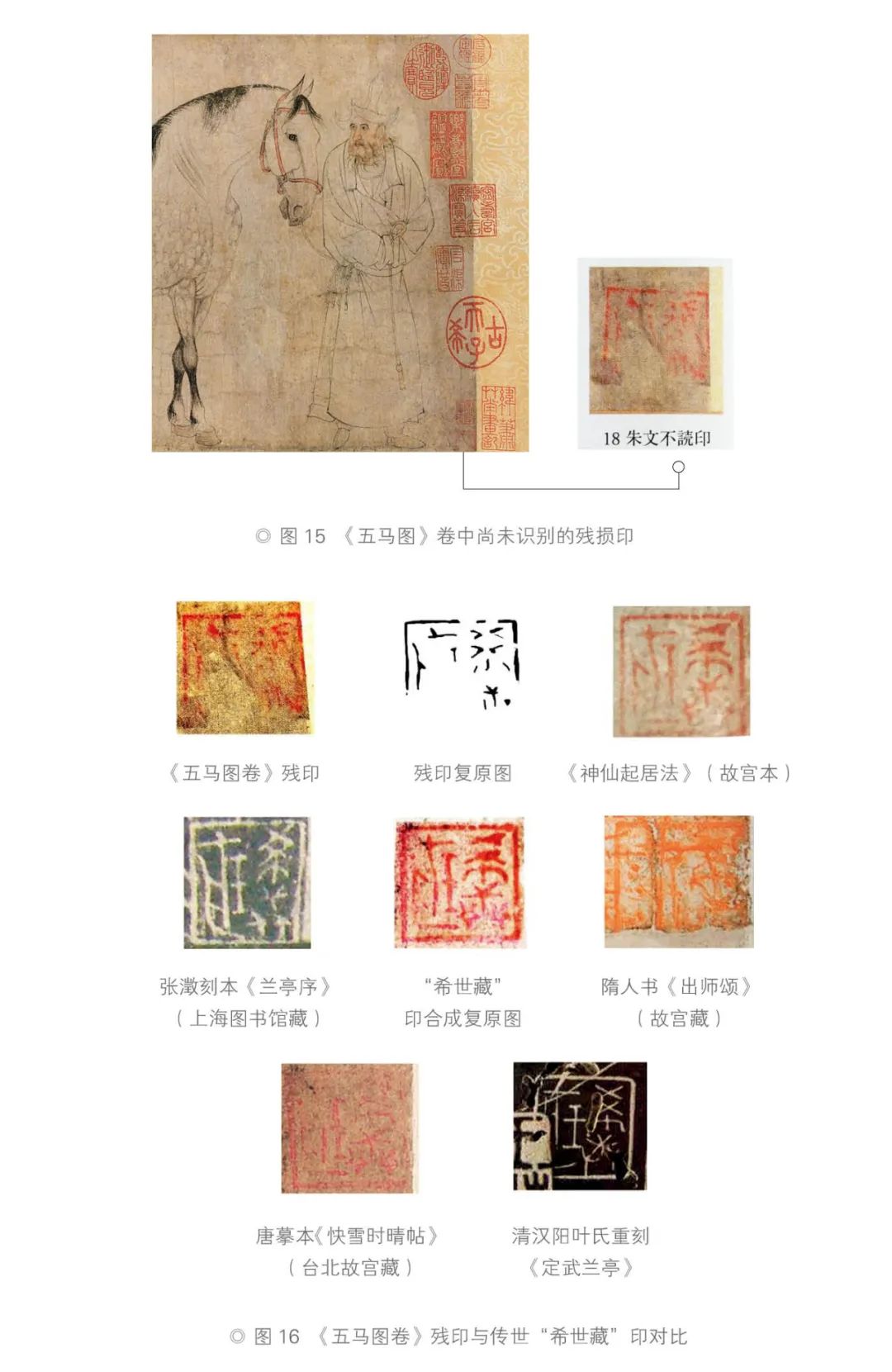

这方印位于画作本幅开始,最右下角紧贴纸边处,“宋荦审定”朱文小印的正下方,也是一方朱文印,尺寸约在1.6厘米见方。由于纸张破损和日久磨蚀,此印下半已残,仅有些许笔画可辨。(图15)由于难以释读,因此该印也无法判断归属。

(二)印文辨识

然而此印的钤盖位置具有特殊性。一般书画收藏印都有钤印规律,即从右从下开始钤盖,后来者逐次添加。这方不易识别的小印,占据了全卷最右下角的重要位置,表明这可能是一方非常早期的收藏印。经过仔细辨别,笔者发现这枚印章确实非常重要,它是南宋第一位皇帝赵构绍兴内府的书画收藏印,印文为“希世藏”。

这方小印亦曾钤盖在其他传世书画作品上,均为赫赫有名之作。(图16)今墨迹发现有三例,其一为北京故宫博物院藏五代杨凝式《神仙起居法》,钤盖位置在本帖前拼纸的最右下角;其二为台北“故宫博物院”藏清内府著名三希之一的唐摹王羲之《快雪时晴帖》,钤盖位置也在本帖最右下角。其三是北京故宫博物院藏隋人书草书《出师颂》,钤盖位置在本幅最右下角,与另一方绍兴内府的“内殿秘书之印”相叠,右边与下边皆已被裁。另外,还出现于南宋张澂所刻的“领字从山”本《兰亭序》拓本,又见清代叶志诜翻刻的一件《定武兰亭》也有此印。将此前四件上的“希世藏”印与《五马图》卷上的残印并置比对,可以发现,残印印文右半上部的两个交叉笔画,恰是“希”的上半结构;左边的“S”形长弧线及微斜的头部,与“藏”的笔画可以对应;右下一字的中部,也符合“世”的中部结构。考虑到纸张撕裂重裱的轻微挪位,可以断定这方残印的印文,正是“希世藏”。

(三)关于绍兴装的钤印规律

板仓先生在论述此卷的流传时,引用南宋周密《云烟过眼录》中对这幅当时命名为《李伯时天马图》的描述:“……画前后皆有‘乾卦’‘绍兴’印,高宗御题。”[15]据此可知:“本作的画之前后原应皆钤有南宋首位皇帝(1127—1162年在位)的‘乾卦’‘绍兴’方印,《五马图卷》中黄庭坚跋文的左下端,盖有象征宋高宗收藏的‘绍兴’朱文连珠方印,显示本作经南宋内府收藏后成为王芝典藏的状况。……根据曾纡的跋文,可推测《五马图卷》进入北宋内府的可能性极低,故此处的‘睿思殿’应为南宋之后设立于皇城内的财宝库——睿思殿库,这也意味着本作可能曾为南宋内府所藏。”[16]随着时间的推移,装裱改易,目前呈现在世人面前的《五马图》卷中,“乾卦”印已不知去向。周密也没有提到卷中还有别的绍兴内府藏印,可见周密在王芝处见到此画时,“希世藏”印很可能已经残损难辨了。今天对“希世藏”印的重新认定,加之黄庭坚跋文后的“绍兴”朱文连珠印(图17),可以坐实这曾是南宋绍兴内府珍藏之物,符合绍兴装的特点。

◎ 图17 《五马图》卷黄跋末“绍兴”连珠印

前文探讨《东山松帖》时已经涉及绍兴装,在此略加详述。活动于宋元交替间的周密,同时也是最早记载绍兴装形式的学者。除周密外,其他历代文献对此亦偶有涉及。当代研究者注意这个问题的研究者,以穆棣为代表,他发表了多篇有关绍兴装的论文。[17]中央美术学院的张珺在其2008年硕士论文《由〈绍兴御府书画式〉看南宋宫廷书画装潢装裱》中专门探讨此话题。而相关的最新研究则是中国美术学院孙田博士的《张澂刻本兰亭序研究》,通过鉴藏印确定了上海图书馆收藏的南宋张澂《领字从山本兰亭序》刻本采用的底本符合绍兴装的特点,是高宗内府收藏。[18]

周密在《齐东野语》中记录了南宋御府书画装裱的制度规范,题为“绍兴御府书画式”,为后人揭示以高宗赵构为代表的南宋皇室,是如何进行书画收藏的。周密此文的记述顺序是按法书、绘画分为两大类,每一大类中又按时代、作者、形制加以区分,采用相对应的装裱材料,并钤盖不同的鉴藏印。其中记载的高宗内府鉴藏印包括:“御府图书”“内府图书”“内殿书记”“御府图籍”“绍兴”“睿思东阁”“内府图记”“机暇清赏”“内府书记”“乾卦”卦象圆印、“希世藏”。

关于“希世藏”印的记载,出现在内府收藏的绘画中,原文云:“诸画并用‘乾卦’印,下用‘希世’印,后用‘绍兴’印。”[19]也即从六朝开始,一直到本朝的所有绘画作品,都会钤盖这三方印。钤盖的位置也是固定的,即卷(轴)均用‘乾卦’印,下方用“希世藏”印,卷(轴)后用‘绍兴’(连珠)印。这与前文周密记载的未经改装的《五马图卷》状况是吻合的。

(四)“希世藏”印的使用范围

除《齐东野语》外,孙田也罗列了其他文献中出现的“希世藏”印状况,[20]转引如下:

1.周密《云烟过眼录》卷上:

索靖章草《月仪帖》一短卷,下有“希世藏”小印及“阅古”“永兴军节度使印”。[21]

2.周密《云烟过眼录》卷下:

高宗御府手卷,画前上白引首,缝间用乾卦圆印,其下用“希世藏”小方印,画卷尽处之下,用“绍兴”二字印。墨迹不用卷上合缝卦印,止用其下“希世”小印,其后仍用“绍兴”小玺。[22]

3.周密《志雅堂杂钞》卷三:

王子庆尝得李唐所画《晋文公复国图》一卷本,有上下。今止有上卷,乃思陵御题,上有乾卦玺,下有“希世藏”小印。[23]

4.袁桷《清容居士集》卷四十七“秘阁续帖·刘无言双钩开皇兰亭”言理宗以一种神龙兰亭为周汉长公主陪嫁,“以百花蟠龙官锦作为裱首,前有‘希世藏’小玺,真奇物也”[24]。

综合文献以及连李公麟《五马图》卷在内的存世作品,包括墨迹和刻本,目前所知卷首钤盖有“希世藏”印的南宋内府藏书画,总计如下:

1.法书六件

(1)唐摹《快雪时晴帖》(台北“故宫博物院”本)

(2)索靖《月仪帖》(仅见文献,见前文)

(3)《神龙兰亭》(仅见文献,见前文)

(4)杨凝式《神仙起居法》(故宫博物院本)

(5)隋人《出师颂》(故宫博物院本)

(6)《领字从山本兰亭序》(南宋张澂刻本,上海图书馆本)

(7)《定武兰亭五字不损本》(清汉阳叶氏重刻本)

2.绘画二件

(1)李公麟《五马图》卷(日本东京国立博物馆)

(2)李唐《晋文公复国图图》卷(仅见文献,今美国纽约大都会艺术馆藏者,已无此印)

由上可见,周密《绍兴御府书画式》中表述的“希世藏”小印用于钤盖画作,并不完全准确。从实际运用状况来看,它钤盖的范围不限于绘画,也包括法书,甚至碑帖。当然也并非所有经绍兴内府收藏并重装的书画作品都有此印。穆棣提到的绍兴装代表之作——五代杨凝式的《韭花帖》(罗振玉藏本,已佚)和唐欧阳询的《梦奠帖》(今藏辽宁省博物院)有其他绍兴内府鉴藏印,但没有“希世藏”印。由于此印较小且必须钤于本帖前段极易损坏的最边角,因此笔者推测有一部分传世早期书画上原有的“希世藏”印,可能在再次重装时被裁切。

正如高宗有多方大小不一、篆法各异的“绍兴”连珠印,“希世藏”印也发现存在不同的形制。除这种较为多见的方形“希世藏”印外,还有一种长方形的同文印,其篆法和方印基本一致,只是排布有所改变。此印出现在台北“故宫博物院”藏传王羲之《大道帖》(图18)中。关于《大道帖》,目前普遍认为与《东山松帖》一样,它也是一件米芾的临作。宋高宗对南渡之前北宋大家的书作也有收藏,其本人便直接学习黄庭坚和米芾,并达到较高的水准,因此特别偏爱他们的书法作品,还首创了刊刻专集米芾书法的汇帖《绍兴米帖》。在前文所引“绍兴御府书画式”中,关于米芾临作的装潢钤印规范(见《木石图》“文武师胄芾章”中关于《东山松帖》“文武师后”印考证部分),周密只提到会在米芾临作上钤盖“内府图书”“内殿书记”“御府图籍”诸印,最后加盖“绍兴”印,而没有提到高宗内府也会在其中钤盖“希世藏”小印。故笔者推测,这两种不同形状的“希世藏”印或具有区分不同书画作者、等级或品类的作用,有待更多证据的出现,以做进一步的研究。

◎ 图18 传王羲之《大道帖》“希世藏”印

通过与其他书法名迹的比对,李公麟《五马图》卷中出现的残印可确定为南宋高宗内府书画专用鉴藏印“希世藏”。其特殊意义在于,这是目前所知传世唯一一卷存有“希世藏”印并保留典型绍兴装特点的绘画作品,其他均为书迹,这对于了解南宋宫廷书画装裱收藏的真实状况相信有着重要的研究价值。

03

结语

古书画鉴别中,印章作为辅助证据中的一种,往往并不起眼,但又具有重要价值。通过对《木石图》卷和《五马图》卷中两方古印的考析,结合周密关于“绍兴御府书画式”的记载,从鉴定角度有助去伪存真,纠正某些对国宝重器的无据猜疑;从艺术史的角度,则可以帮助我们追溯时代信息,拓展对古代书画作品创作及递藏流传过程的认识。

另,本文撰成并于西泠印学论坛宣读后,得到孙向群先生的诚恳意见,特此致谢!尚有未妥处,还请海内外方家不吝指谬。

[1]贺宏亮:《关于米芾〈苏轼枯木怪石图诗题〉的一些疑问》,澎湃新闻2018年6月22日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2209212。

[2]郭怀宇:《内含与时代——〈木石图〉中的苏轼、米芾与刘良佐辨析》,《艺术品》2019年第2期,第12-21页。

[3]顾村言:《难掩失望——读苏轼〈枯木怪石图〉札记》,澎湃新闻2018年8月3日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2172427。

[4]熊言安:《苏轼〈枯木竹石图〉卷中的鉴藏印和米芾题跋献疑》,《南京艺术学院学报》,2019年第1期,第27页。

[5]朱绍良:《关于苏轼〈木石图〉你不知道的那些事儿》,搜狐网2018年11月30日,https://www.sohu.com/a/278908256_816901。

[6]谈晟广:《观看与信念:〈枯木怪石图〉是苏轼真迹吗?》,中国艺术史与考古公众号。

[7]李夏恩:《拍出4.6亿的苏轼手迹,在真假莫辨的世界飘零千年》,网易新闻2018年11月30日,http://news.163.com/18/1130/09/E1RO49J4000187UE.html。

[8]孙向群:《苏东坡〈木石图〉卷印迹考释》,《中国印谱史与印学国际学术研讨会论文集》,西泠印社出版社2019年版,第809页。

[9]《王羲之王献之书法全集》第一册“综览”,故宫出版社2014年版,第366页。

[10](宋)周密:《齐东野语》卷下,中华书局1983年版,第98页。

[11](宋)王应麟:《姓氏急就篇》,钦定四库全书本。

[12]参见群玉堂帖《芾名帖》:“芈,芾名,连姓合之,楚姓米,芈是古字,屈下笔乃芾字, 如三代夫夫大夫字合刻印记之义。元祐中为右藏隰守刘季孙跋题。”

[13][日]板仓圣哲编:《李公麟五马图》,日本东京羽鸟书店2019年版。

[14] [日]板仓圣哲:李公麟《五马图卷》的历史意义,《李公麟五马图》,日本东京羽鸟书店2019年版,第35页。

[15](宋)周密:《云烟过眼录》卷上“王子庆芝号井西所藏”,《志雅堂杂钞·云烟过眼录·澄怀录》,中华书局2018年版。

[16]同[14]。

[17]穆棣有关绍兴装的论文:《绍兴装研究暨其应用举例》,浙江省博物馆编:《中国书法史学国际学术研讨会论文集》,西泠印社出版社2000年版,第190—197页;《快雪时晴帖中“达芬奇”密码续解》,《中国书画》2008年第2期,第54—59页;《杨凝式神仙起居法墨迹考辨——兼论宋周密所记之典型“绍兴御府书画式”》,《中国书法》2016年第12期,第116—123页。

[18]孙田:《张澂摹勒本〈兰亭〉研究》(未刊本),国家博物馆“宋元碑帖与明清书画”研讨会提交论文,2019年。

[19]同[10]。

[20]同[17]。

[21](宋)周密:《云烟过眼录》卷上“鲜于伯几枢所藏”条,《志雅堂杂钞·云烟过眼录·澄怀录》,第242页。

[22](宋)周密:《云烟过眼录》卷下“廉御史廷臣所藏”条,《志雅堂杂钞·云烟过眼录·澄怀录》,第409页。

[23](宋)周密:《志雅堂杂钞》卷三,涵芬楼影印清道光十一年六安晁氏木活字学海类编本,中央民族大学图书馆藏,见四库全书存目丛书编纂委员会编:《四库全书存目丛书·子部·杂家类》(第101册),齐鲁书社1997年版,第357页。

[24](元)袁桷:《清容居士集》卷四十七,《四部丛刊初编》影印元刻本。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号