E-BIDDING中国嘉德网拍推出【在我和世界之间】专题,作品来自一个时代文化领域的代表人物:北岛、芒克、张郎郎、食指、崔健、姜文、严歌苓、陈冲,记录经典,回望那个时代。

点击文末“阅读原文”参与竞拍

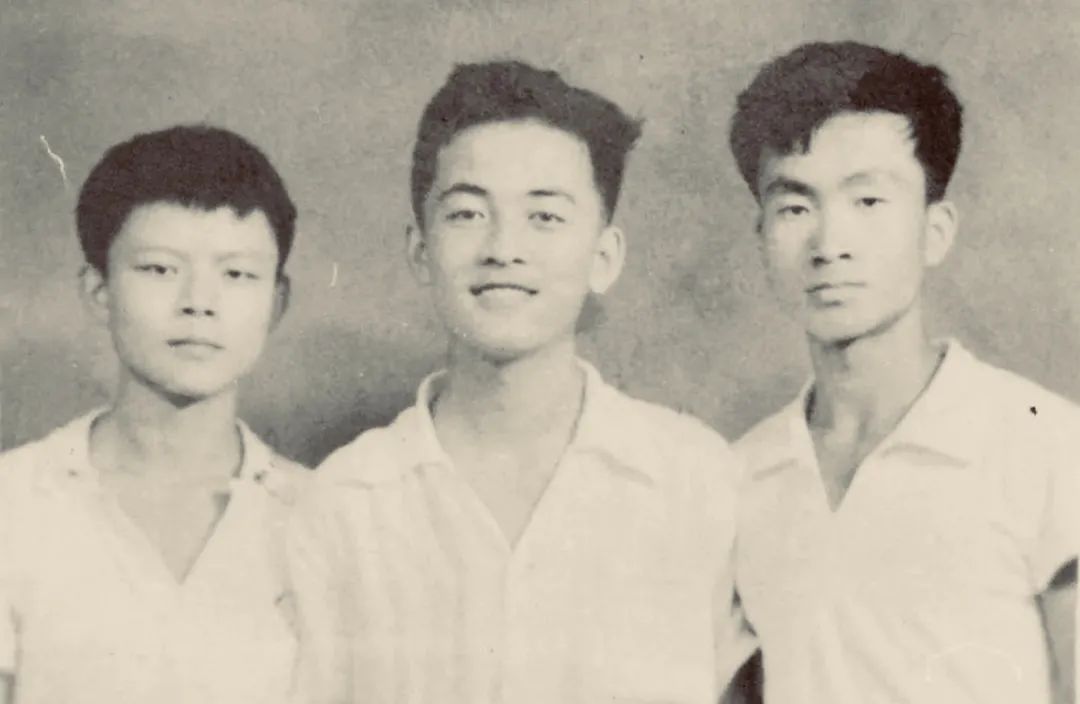

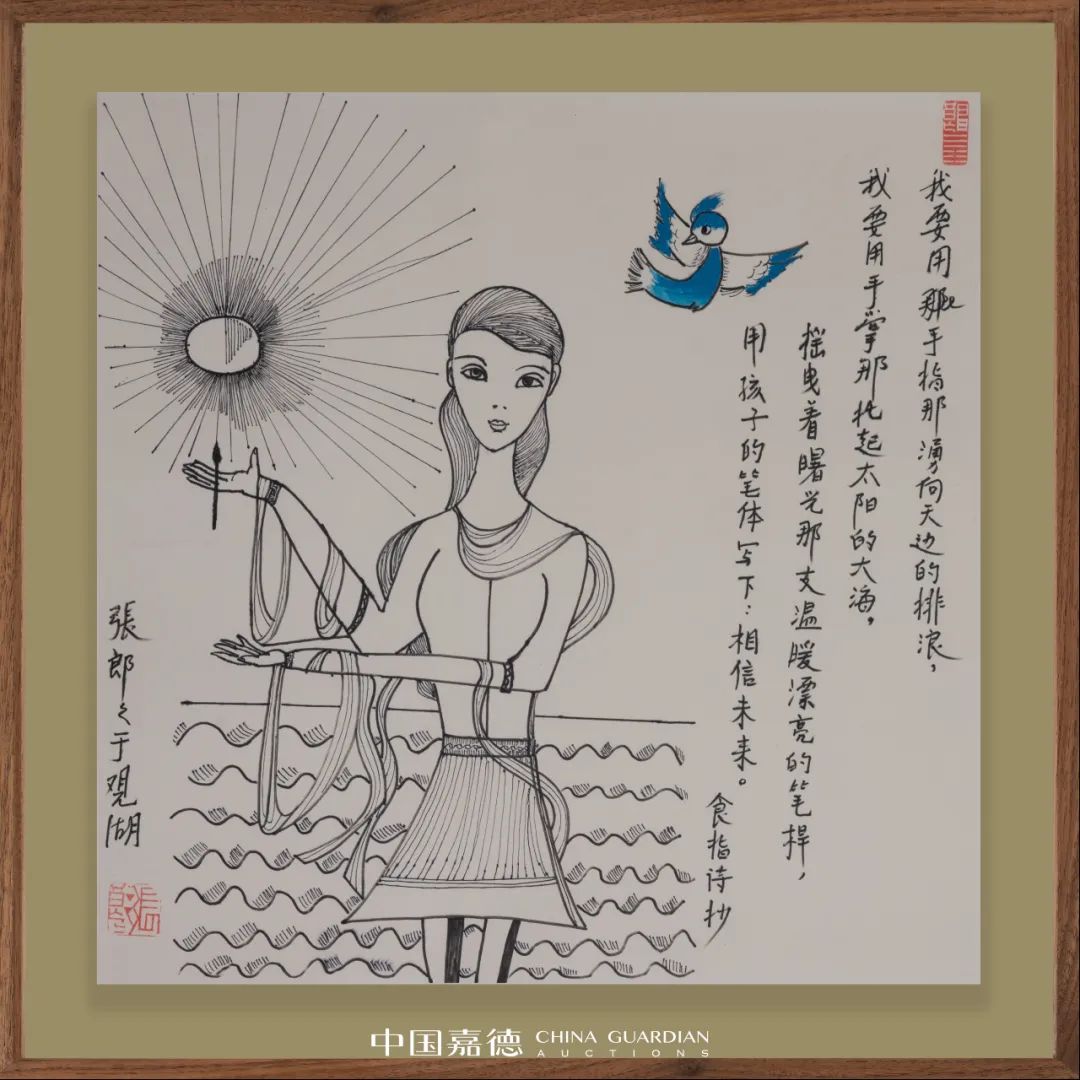

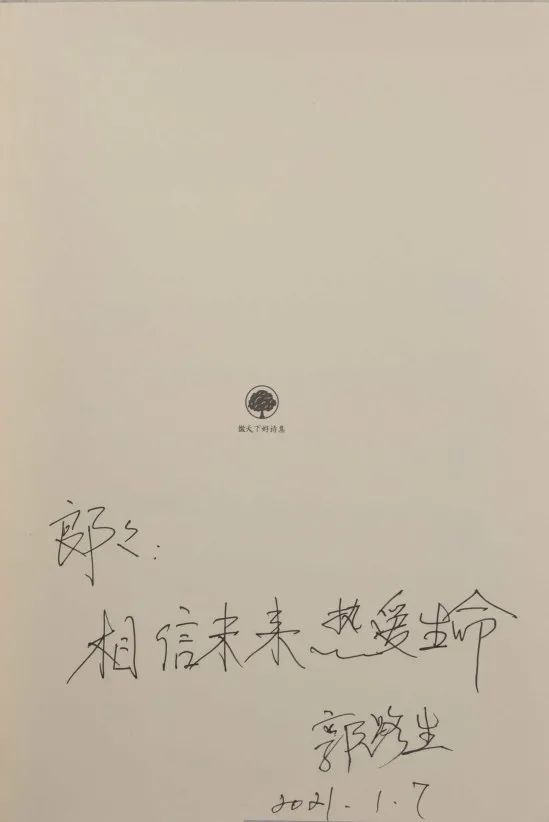

张郎郎 & 郭路生

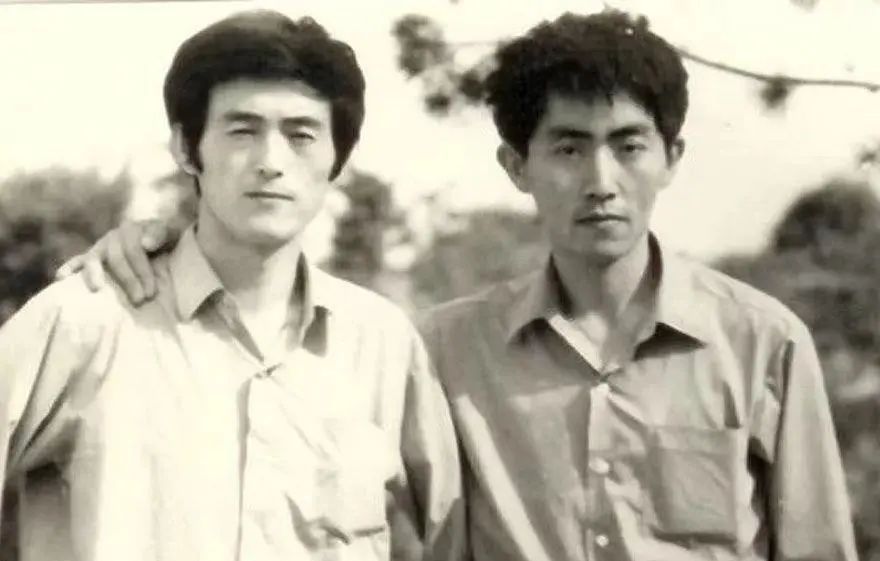

北岛 & 芒克

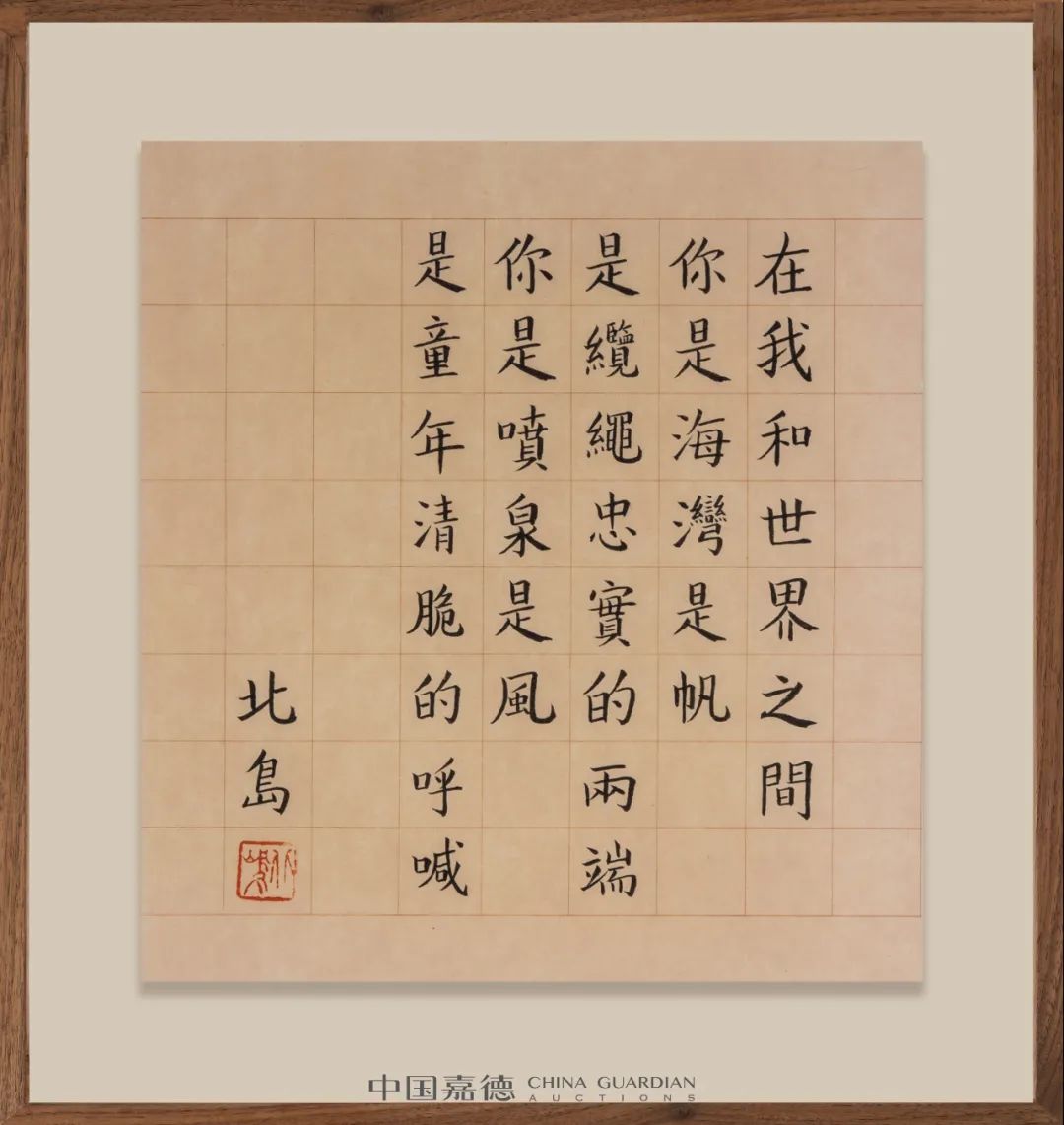

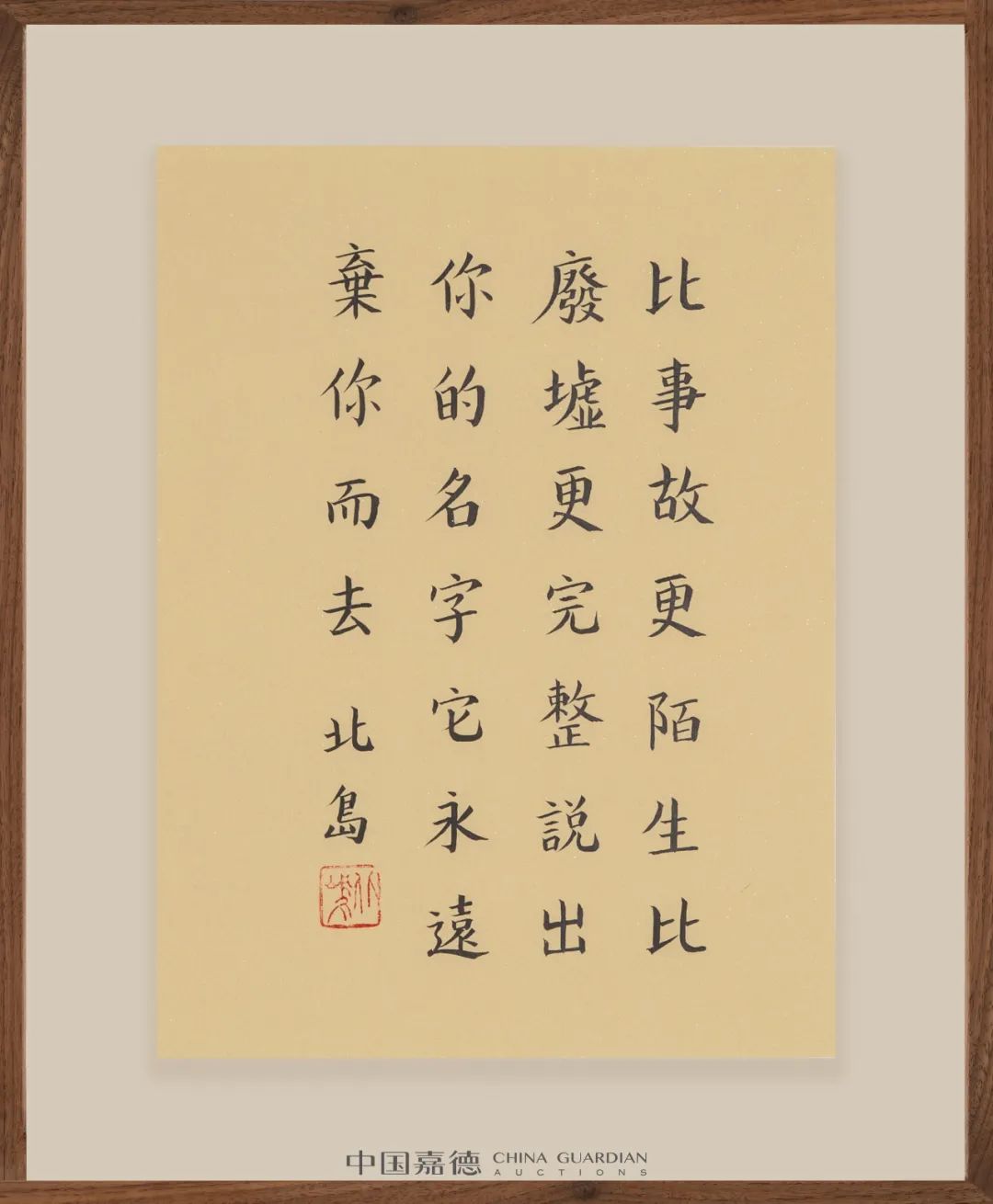

Lot 14502

北岛《一束》名句

水墨纸本 镜框

2019年

33×31.5 cm(书法)45.3×42.8 cm(含框)

附:作者亲笔签名证书

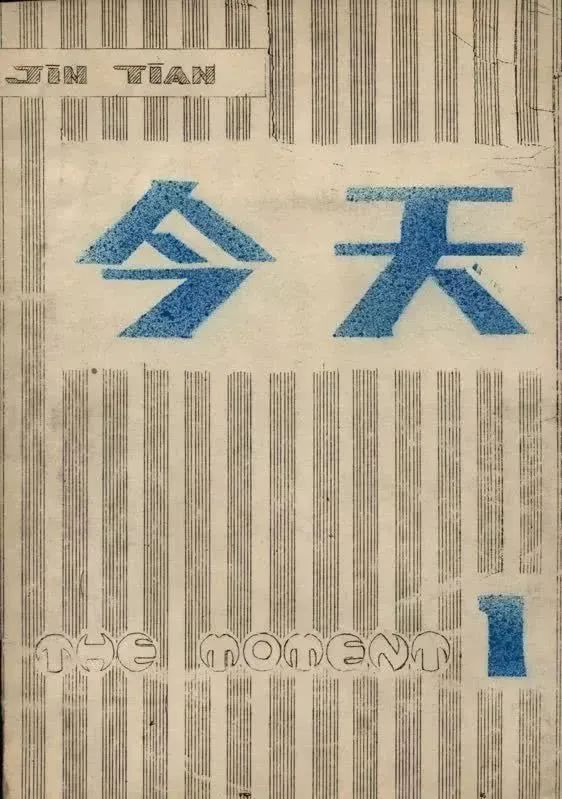

《今天》第一期刊物在亮马桥附近的一处农家小院里诞生,用一台借来的破旧油印机不休不眠转了三天,一群青年人借着酒精的力量放胆设想,要把《今天》贴遍全北京。从1978年底到1980年底,《今天》一共出了九期,当时的年轻人们在北京西单街头排长队去购买。身为创刊人的北岛与芒克,当时不曾想到,这本杂志即将改变他们的命运,也将影响大多数人的青春。

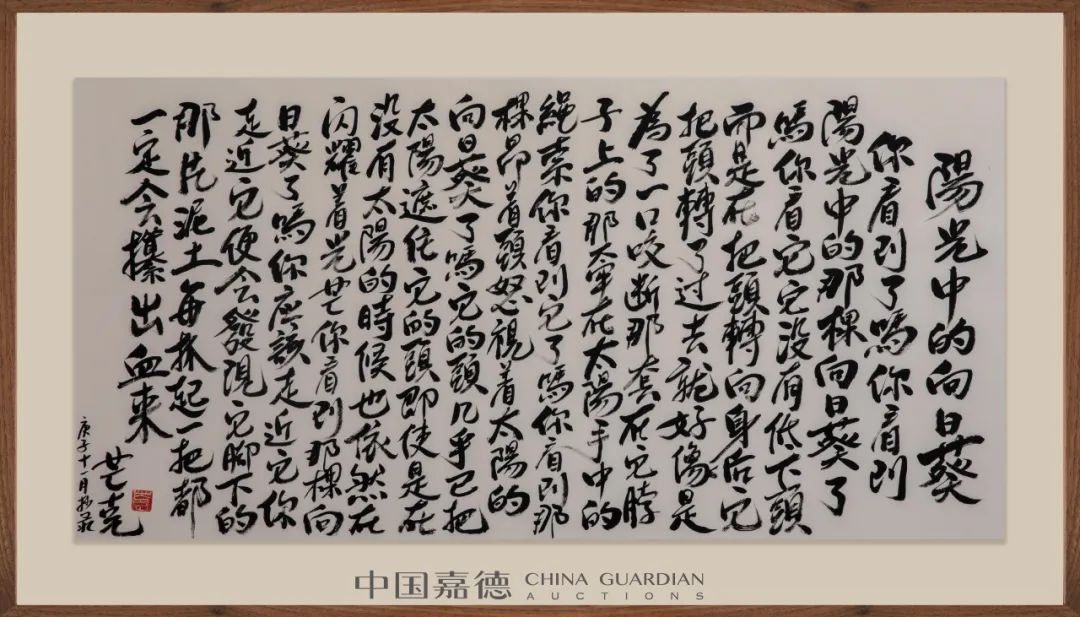

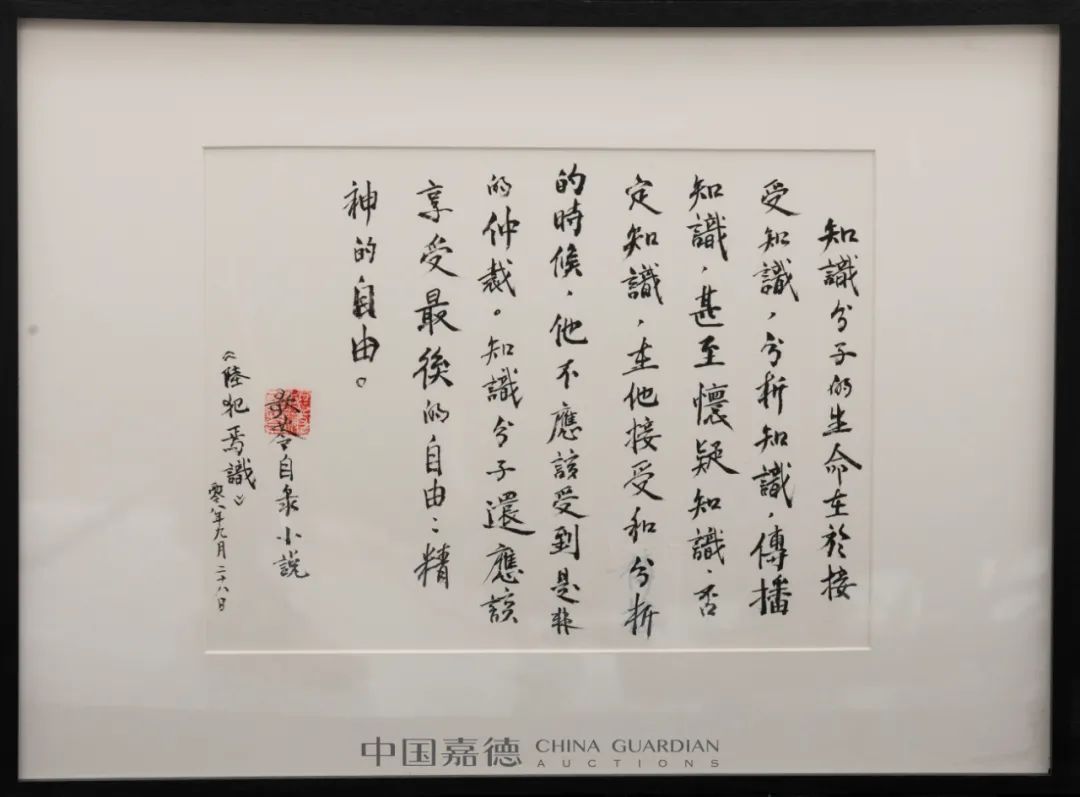

Lot 14510

北岛《无题》名句

水墨纸本 镜框

2020年

34×26 cm(镜心)46×38 cm(含框)

附:作者亲笔签名证书

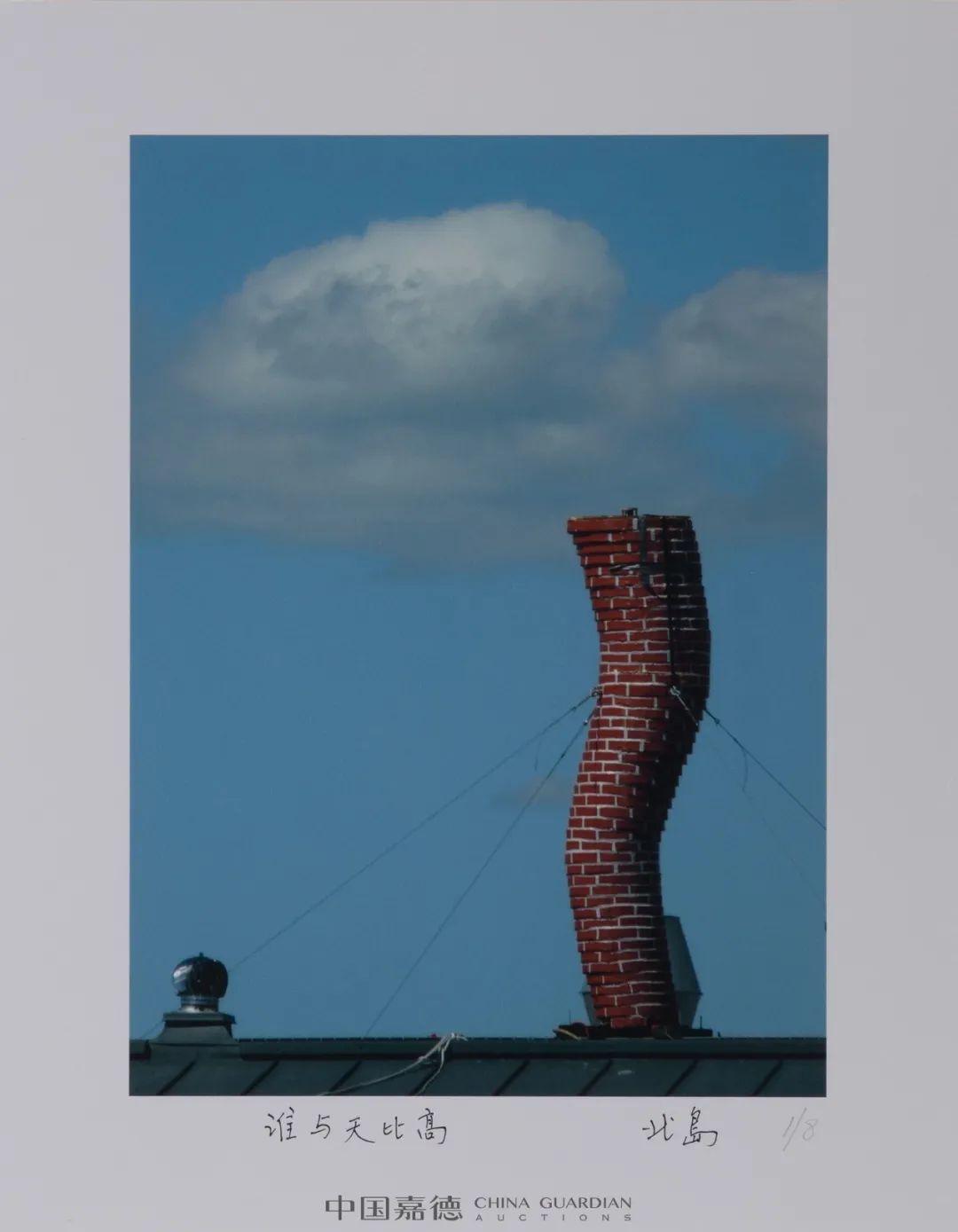

Lot 14501

北岛《冥想》& 手书诗句

艺术微喷 影像 版数:1/8

摄影:2011年;题诗:2021年元旦

28×20.3 cm(影像)54×47 cm(含框)

附:作者亲笔签名证书

Lot 14512

北岛《凝视》& 手书诗句

艺术微喷 影像 版数:1/8

28×19 cm(影像)54×47 cm(含框)

附:作者亲笔签名证书

芒克则越来越像老顽童。2004年他在朋友艾丹的鼓励之下拿起了油画笔,现在已经是画家芒克。栗宪庭曾评论芒克的画,“颜色很鲜亮很隆重,笔触浓烈干涩,像陕北民歌是吼出来的……很像意象诗,大片大片的荒原,透着心境的苍凉。”“芒克画面的一种力量……让我们看到的是芒克如此厚重、沉郁而热烈的感情世界。”

Lot14503

芒克《天地色202012》

布面 油画

2020年

78×118 cm(画芯)82×122(含框)

附:作者亲笔签名证书

在《今天》那熠熠闪光的历史之后,他们的命运,分别流向了他们为彼此赋予的名字。

崔健 & 姜文

崔健和姜文分别出生于1961年和1963年,相比北岛几乎差出一代人。当他们的作品开始对年轻人产生影响时,北岛的地位早已确立。但某种文化上的共通性却让他们隐隐呈现出一种有迹可循的脉络。

崔健是具有诗人气质的歌手,姜文则是具有诗人气质的导演,或者说他们都是富有哲学思考的诗人。在思想的深度、感受性和批判的向度上,他们与北岛具有相似的地方。而相比抒情,他们更在乎抵达真实。当北岛说,“自由不过是/猎人与猎物之间的距离”;崔健的歌词来得更直接,“自由不过是监狱”,“你我不过是奴隶”。

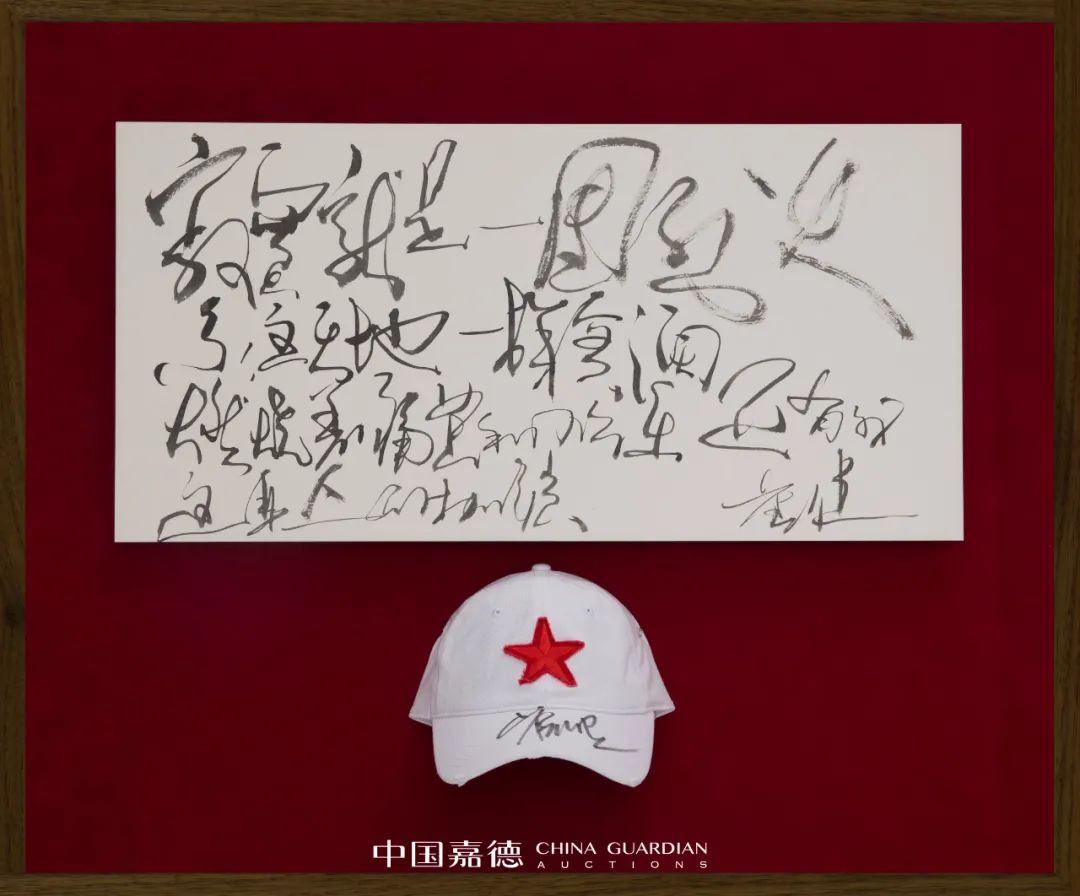

Lot 14508

崔健《寂寞就是一团烈火》& 亲笔签名帽子

水墨纸本 镜框 帽子

1986年,崔健裤腿一高一低地蹦上北京工人体育馆的舞台,唱出“我曾经问个不休/你何时跟我走……”台下一片静默,一曲终了,观众起立掌声雷动,中国第一个摇滚巨星诞生了。一把吉他、一顶红五星的帽子,崔健自此开启了中国摇滚乐的黄金时代。同年年底,北京大学成立了中国内地第一个后援会组织:“北大崔健后援会”。年轻人终于发现了一种恰切表达自我的方式,那些模糊的梦想与病痛,在崔健的歌词里,在他的摇滚中,一下子对号入座,仿佛千万人共用他这一个喉咙。

1995年姜文的首部导演处女作《阳光灿烂的日子》自威尼斯电影节获奖归来,技惊四座席卷两岸三地。从《阳光灿烂的日子》按年代背景往前回溯,《太阳照常升起》、《鬼子来了》、《邪不压正》、《一步之遥》,直到《让子弹飞》,姜文的电影串联起一整个中国近现代百年史。

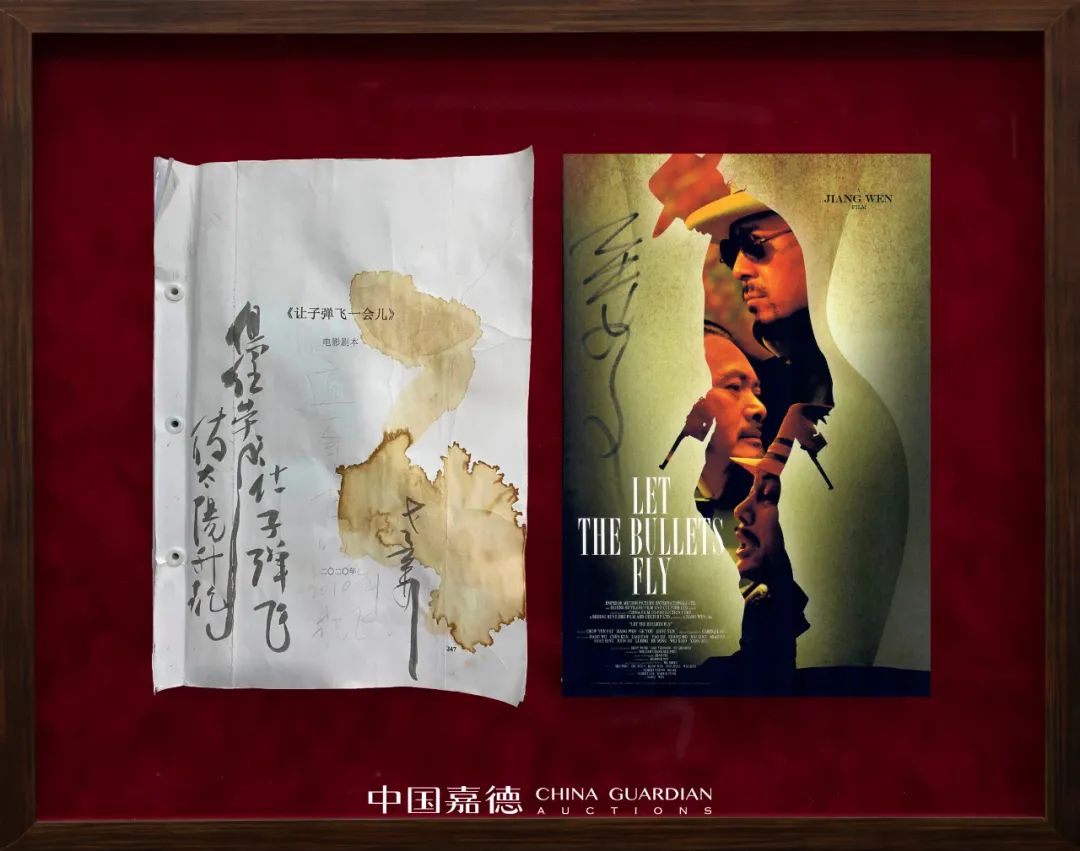

Lot 14506

姜文 亲笔批注《让子弹飞一会儿》剧本(十周年修改版)

纸本 2020年

29.7×21 cm,247页(剧本)29.7×20.25 cm(海报)50×62 cm(含框)

附:作者亲笔签名证书

他对历史进行发问与反思,同时又想借局部的历史述说一些更加永恒的命题。在一次又一次发问,一部又一部作品当中,影迷可以寻找到姜文之所以成为姜文的过程。王朔说中国需要有这么个人,“类型片导演不管多么成功都是可以替代的,而老姜是一个有自己态度且旗帜鲜明的人,有他在,我们才好说本大国电影也不都是行活儿。”

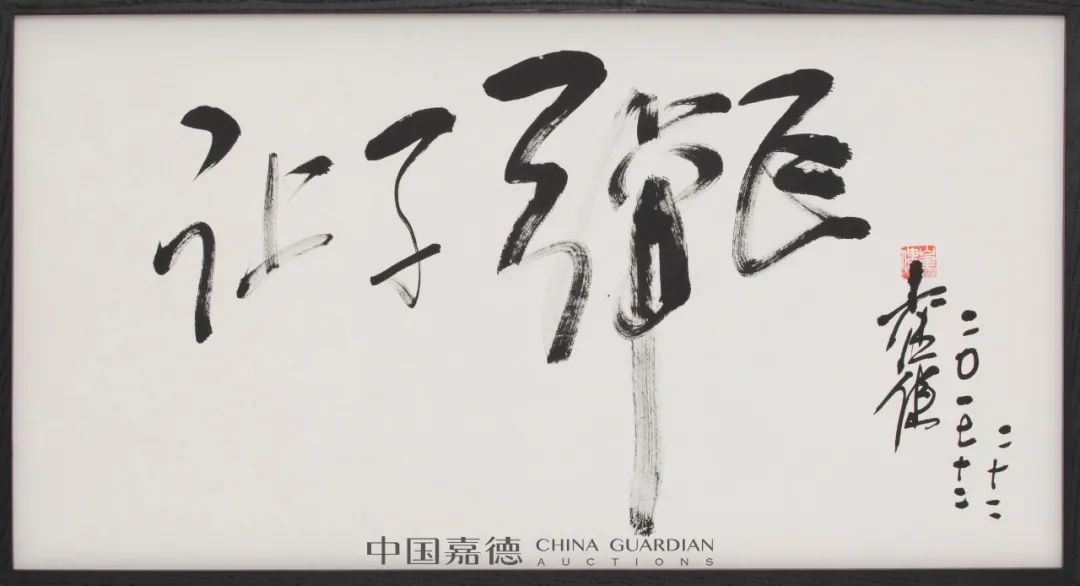

Lot 14507

崔健 《让子弹飞》

水墨纸本

2017年

52.5×99 cm(书法);55×102 cm(含框)

附:作者亲笔签名证书

姜文认为电影就是奢侈品,所以处处追求极致。因为不肯敷衍观众,所以倾囊而出还不够,总是想好上加好,甭管是不是所有观众都能领情。剧本磨合个几年是常态,别人是拍电影,他是造一个世界,竭尽所能让电影中的这个世界纹缕真实严丝合缝。在剧本创作与拍摄中,他对于各种细节几近疯狂的较劲轶事,至今流传。

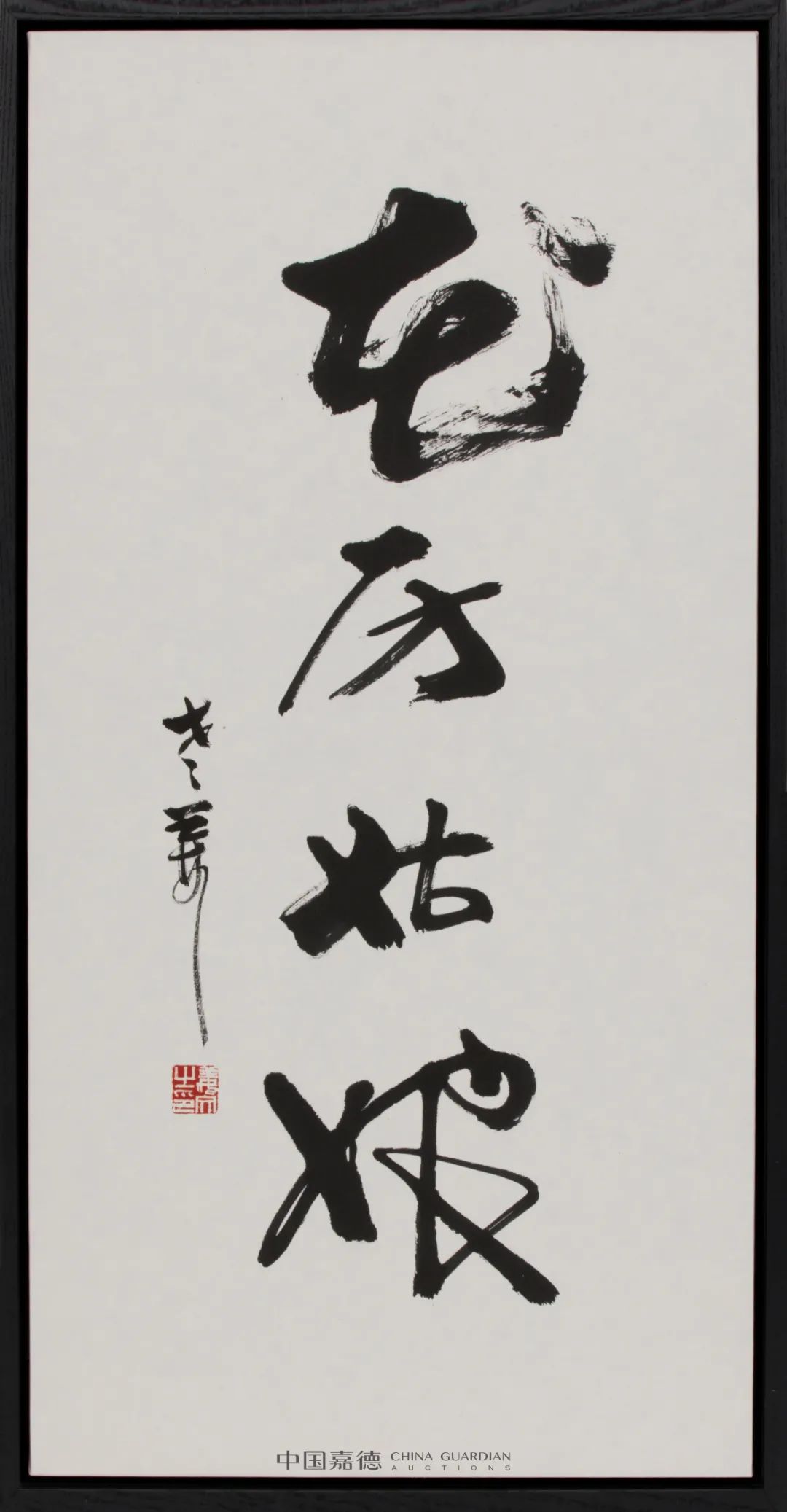

Lot 14505

姜文《花房姑娘》

水墨纸本

2017年

102×51.5 cm(书法);104.5×54 cm(含框)

附:作者亲笔签名证书

姜文与崔健有鲜明的时代特色,却又是没有时间性的。同代人固然欣赏他们,但对于一辈又一辈的新青年,他们也是精神偶像。作为老朋友,他们彼此欣赏相互关照。崔健为姜文的电影《鬼子来了》作曲,也曾客串《太阳照常升起》,甚至把《鬼子来了》的台词拿进了自己的歌里。2017年他们分别以对方的代表作为题创作,崔健写下《阳光灿烂的日子》、《让子弹飞》等,姜文则写下《一无所有》、《花房姑娘》等,共同参加展览并形成了有趣的互文。

陈冲 & 严歌苓

2007年,在《太阳照常升起》的发布会上,姜文说起陈冲,“她是我的一个梦,我从小就觉得她很迷人……”其实姜文只比陈冲小两岁,但可能一代人青春期的影像记忆中,都有陈冲的画面。

1977年陈冲因为谢晋导演的《青春》一炮而红。1979年又凭借电影《小花》荣获百花奖历史上最年轻的影后,18岁登上《大众电影》的封面,成为举国皆知的面孔。严歌苓曾回忆那时候见到的陈冲,“还是个地道的孩子”,爱吃且好动,朴素又别致。但这样一个稚气未脱的小女孩儿,却跟她谈起卡夫卡的《变形计》,直到多年之后严歌苓突然感慨于陈冲那早熟的领悟力。

严歌苓比陈冲大三岁,同是在上海出生,相似的知识分子家庭。二人初见时,严歌苓刚刚从文工团的舞蹈演员转行成为铁道兵政治部的创作员,曾主动请缨去做战地记者,这段经历后来都投射到电影《芳华》之中,为观众所熟知。她们再次重逢是在1990年的美国,彼时陈冲已经成为好莱坞片酬最高的亚裔演员,但她发现越来越难接受被推荐的符号化的亚洲女性角色。要改变这种模式,必须自己投身于主创,选择自己的故事,以自己的方式来讲故事。她们开始尝试共同创造一个渗透自己审美经验的感性世界。1995年初,正在柏林影展担任评委的陈冲给严歌苓打来电话:“我决定自己导片子——就拍你的《天浴》。”

▲电影《天浴》海报

后来的故事众所周知,这部片子在第35届金马奖影展上斩获7项大奖和4项提名,其中包括最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳男女主角等,陈冲与严歌苓一战成名,李小璐也凭借此片成为金马奖历史上最年轻的影后。

▲严歌苓作品改编的电影

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号