诗言志。

作为中国文学的开山总纲,“诗言志”理所当然地建构了中国艺术的基本框架。但是,君君臣臣,万物都在一定的关系结构中。如果我们过于强调“志”的思想性,比如片面理解“文以载道”的思想、教化作用,就会忽略“诗言志”的文化全息性。毕竟,思想之外,还有身体,还有身体的感官与肌肉。所以,美国的梅·斯温逊说:“诗不是思想,它关涉的是感官和肌肉。”这种矫枉过正的说法,无意间开启了我们考察江文湛艺术的一个窗口,回到感性、回到身体、回到生活最美的地方。

江文湛是如何返回的?在中国艺术的发展谱系上,江文湛究竟借助感性的身体话语鲜活了我们生命中的哪些元素?

半醒的表情、半隐的志向、半边的现代。

江文湛名其书屋曰“半醒”。是半醒半睡,还是半醒半醉?没有必要抠字眼。在我看来,醉与睡,并无本质不同,只要有一半是醒的就够了。水至清则无鱼,人不能一直醒着,艺术也一样。所有的事情,理想的状态不是最好,而是刚刚好。所以,陈继儒在《小窗幽梦》中说,“花事乍开乍落,月色乍阴乍晴,兴未阑,踯躅搔首。诗篇半拙半工,酒态半醒半醉,身方健,潦倒放杯。”

某种程度上说,陈继儒半拙半工、半醒半醉之后的“潦倒放杯”,就是江文湛的生活与艺术态。不过,这样的描述很容易降低艺术家的天赋及其个人的思考与实践。因此,必须明确一个界限:不是所有人的半醒半醉都是艺术的,只有修养到了一定高度的艺术家基于艺术思考与艺术创作本身的“半醒半醉”才是审美之为审美、艺术之为艺术的关键所在。

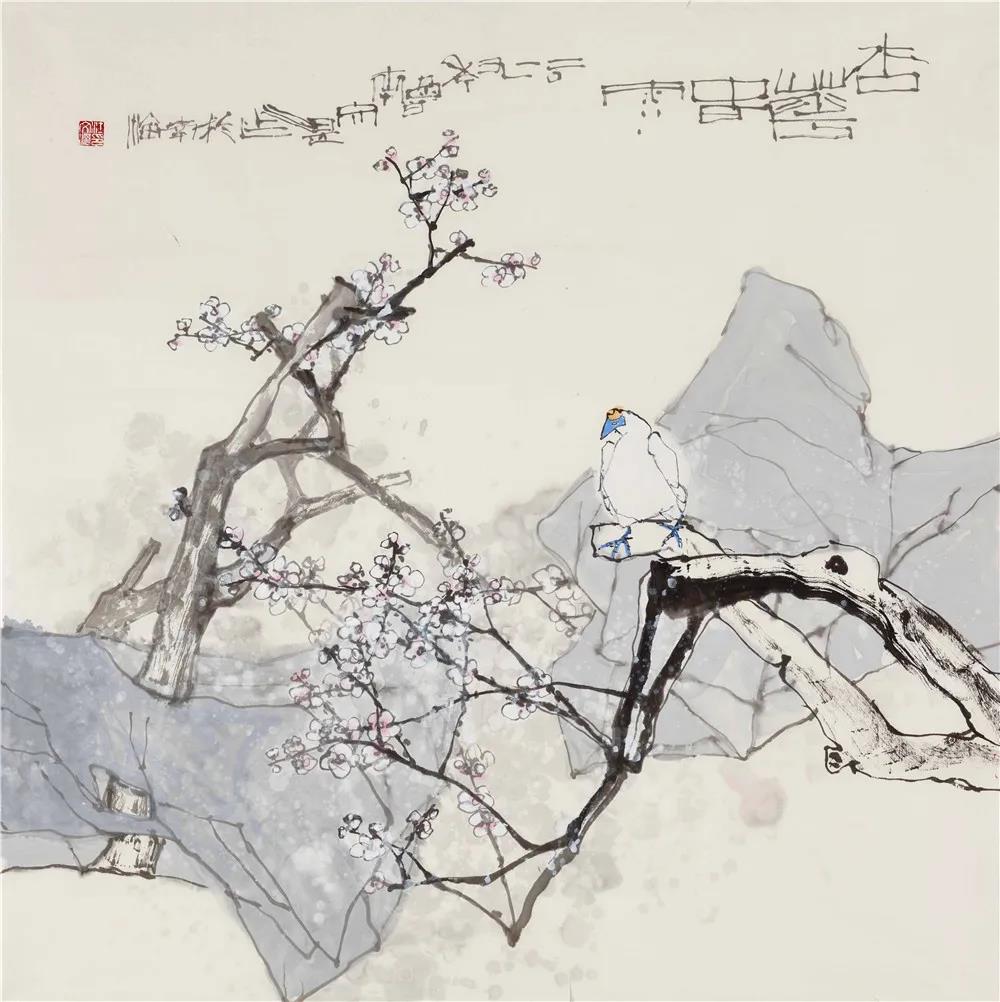

江文湛 天鹅赋 50cm×50cm

那么,究竟如何在艺术史的框架内考量江文湛的艺术脉络及其艺术意义?删繁就简后,我为《中国画画刊》写了这样一段话:

八大山人之后,中国写意花鸟画大多走金石气一路。吴昌硕、齐白石、潘天寿等俱皆如此。但江文湛别开面目,在其“半醒书屋”中,他越过晚清以来的金石一路,把高在天空、不食人间烟火的八大山人拉回尘世的艳俗和绮丽,自成中国花鸟画“半睡半醒” 的境界。

这种“半睡半醒”的境界,近似于西方的酒神境界,但又不完全是。它对于江文湛的加持在于:当其处于半睡半醒的状态的时候,也就是唯一创造的时候,其方法是用迷人的单调使我们入睡,同时用多彩的变化使我们清醒。这样就使江文湛的创作和我们的欣赏,共同保持一种可称作是出神的状态。

由于出神,江文湛的创作往往气骨不衰。众所周知,“淡”往往和“雅”组成“淡雅”一词,江文湛的高妙在于艳而能雅。明代扬慎说,“绮多伤质,艳多伤骨,清易近薄,新易近尖”,但江文湛“绮而有质,艳而有骨,清而不薄,新而不尖”,清丽艳雅中,意脉不断。

江文湛半睡半醒中的雅艳,很像桃花的艳而不俗。《诗经》“桃之夭夭”之后,历代都有写桃花的佳句,我最喜爱的一句:桃花是天堂的小草帽。天堂的高度和草帽的尘世浑然一体,却又清新无比,所谓艳雅不过如此。江文湛的画亦可如是观。

这段整体不需改动的话,强调的是半睡(半醉)半醒之后的雅艳。雅艳之中,江文湛的艺术是不是就一定白玉无瑕?肯定不是。江文湛及其作品,不是没有瑕疵,而是情深似海的汪洋中,他的所有瑕疵,都被深藏。由于所藏之深,江文湛绘画张大了笔墨的多义性、表达的隐喻性、意义的增生性以及理解和阐释的多重可能性。当代写意画家中,江文湛擅长粉红的运用。如此用色,很容易俗,但江文湛做到艳而能雅。之所以如此,是因为其画面总是被或细韧或粗拙的线条所支撑。在谁都知道却又不留痕迹的关于现代构成的手法运用中,江文湛形成了自己的语言特色。凭借这种特色,他打破了地域文化的局限。他的作品追求的不是地域特色,而是超越了地域特色的艺术经验与艺术语言。他的作品,有海上画派的清艳,但不是海派;有长安画派的大气,却藏其风尚于稚巧。稚巧中,江文湛的作品无忧无虑,充满幸福感。他的作品也因此被程征先生称为“现代文人画”。

江文湛 杏花春雨 124cm×124cm

可是,所谓的“现代”在哪里?

江文湛作品的现代性,不完全是指其作品运用了西方艺术现代构成的艺术手法,而是说他的作品打破了农耕文明的地域限制,创造出了属于自己的人文地理。其大无外,其小无内,小大由之的“无界”“复调”等现代品质,构成江文湛现代地理的基本特色。在现代化的“江氏地理”中孤芳自赏,既是江文湛的审美姿态,也是他的审美目标。他对自己保存甚至恢复语言之美的能力洋洋自得。某些时刻,他就是笔墨语言以个人方式赖以生存下去的那个人。

我们知道,每个人都有自己的个人方式,但不是所有的个人方式,都可以使语言生存下去,只有江文湛这样具备创造语言符号的人,才可以使语言生存。这方面,看看他笔下的鸽子,我们就会发现,他笔下那前无古人的鸽子造型,就是一种新的语言符号,一种新的且属于诗的语言存在。劳·坡林说:“诗歌是一种多度语言,我们用以传达消息的是普通的一度语言,这种语言只诉诸听者的理智,这一度是理解度。诗歌作为传达经验的语言说,至少有四度,它为了传达经验,必须诉诸全人,不能不诉诸他的理智部分。诗不只涉及人的理解,还涉及人的感官、感情与想象。诗在理解之外,还有感官度、感情度和想象度。”因为诗性,江文湛笔下的鸽子,不是告诉我们鸽子的形象,而是表达画家在鸽子这个符号里的感官度、感情度、想象度。它不是一维,而是全息。这样的特点显示出,江文湛是时时品味他自己作为画家或不满足于自己仅仅是画家的滋味。这既是江文湛作为艺术家的特点,也是其作品的特点。他不是为现代而作,但他的创作有现代的感觉。

日常生活的审美化和情欲的鲜明表达,是江文湛作品的基本底色。在这个底色里,江文湛把主体的关注具体到感性统一体上,把心灵的眼光——想象,从遥远的地方拉回到“切近”和“静穆”之中。需要注意的是,江文湛的“静穆”不是如古希腊艺术那样走向伟大,而是走向可爱与好玩。他在“玩物”之中玩味人世中的一切美好。“玩物”是否“丧志”,他不关注。他喜欢的是“玩”的境界与味道。这方面,他又在自己充满现代意味的作品中遥接古人。郑元勋《媚幽阁文娱自序》中说,“文以适情,未有情不至而文至者。……吾以为文不足以供人爱玩,则六经之外俱可烧。六经者,桑麻菽粟之可衣可食也;文者,奇葩,文翼之,怡人耳目,悦人性情也。若使不期美好,则天地产衣食生民之物足矣,彼怡悦人者,则何益而并育之?以为人不得衣食不生,不得怡悦则生亦槁,故两者衡立而不偏绌。”

究其实质,江文湛的审美选择就是郑元勋的“适情”,期于美好。如果不能“怡人耳目,悦人性情”,即使“六经”之类的经典也不惜付之一炬。也许是怕后人误解“六经”,耽误性情,明代冯梦龙在《情史·詹詹外史序》中特意破费一堆笔墨注解“六经”的“情性”。他说,“六经皆以情教也。《易》尊夫妇,《诗》有《关雎》,《书》序嫔虞之文,《礼》谨聘、奔之别,《春秋》于姬、姜之际详然言之。岂非以情始于男女,凡民之所必开者,圣人亦因而异之,俾勿作于凉,于是疏注于君臣、父子、兄弟、朋友之间而汪然有余乎!异端之学,欲人鳏旷以求清净,其究不至无君父不止,情之功效亦可已。”

江文湛笔墨之清净,有目共睹。但他的“清净”,不是鳏旷自身以求,而是在山水花木之中以求。这方面,江文湛曾经的山水画研究生身份及其专业素养使其花鸟画创作在“长安画派”“伟大的厄运”里,有了自己的天空。当代画坛,如果谈论花鸟画,不论大写意还是小写意,我们都无法绕过江文湛展开话题。他以自己的“硬核”存在,破解了山水见长的“长安画派”孕于伟大之中的“厄运”。

“伟大的厄运”是尼采提出的概念。他说,“伟大的厄运——每种伟大的现象都会发生变质,在艺术领域里尤其如此。伟人的榜样激起天性虚荣的人们做表面的模仿或竞赛。此外,一切伟大的天才还有一种厄运,便是窒息了许多较弱的力量和萌芽,似乎把自己周围的自然弄荒凉了。一种艺术发展中最幸运的情况是,有较多的天才互相制约;在这种竞争中,较柔弱的天性往往也能得到一些空气和阳光。”称得上天纵之才的江文湛当然有其自身的柔软与敏感,但其温和而又无法触及的力量,如水之流、如太极之力,一直绵延在他的作品以及生命里。所谓“绵里藏针”“百炼钢化为绕指柔”,不过如此。

江文湛 躬洁冰雪 68cm×68cm

古人说,人生八十,杖朝之年。言外之意,人生到了80岁,就可以拄杖出入朝廷。然而,就在这个年龄段,江文湛营造30年之久的“红草园”以及尘世姻缘突发变故,江文湛也因此由终南山迁居威海南海新区。由山到海,不变的是家居周围的松树。由于松树的存在,我知道“岁寒”的意义,知道温和而无法触及的力量。

八二之际,江文湛在威海南海新区的艺术馆落成。其开馆展“飞鸟相与还”,陶渊明的诗句。但江文湛为展览所作的作品,不是“归去来兮”的“归去”,而是新的开始。从这个意义上说,江文湛在陶渊明式的审美理想里,有了自己新的超越。

山行海宿,山容海纳。一个人、一个艺术家的人生经历倘能如此,夫复何求?

(作者系陕西省美协理论委员会副主任)

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号