简论葛介屏书法艺术的风格成因

作者:刘云鹤

内容提要:

葛介屏是现代重要书家,其鲜明的书法风格在江淮地区影响极大,对葛介屏书法展开研究,无疑对当代书坛以及推进安徽书法的发展将有重要意义。本文选取葛介屏的代表书法——隶书、大篆(金文)进行梳理,就葛介屏书法艺术风格的形成提出自己的观点,认为葛介屏是在碑学基础上,融冶邓石如隶书中的某些元素,创造了一种用笔劲健,凝炼厚重,气象高古,别具一格的隶书范式。

关键词 : 碑学 隶书 大篆书 风格成因

(上)

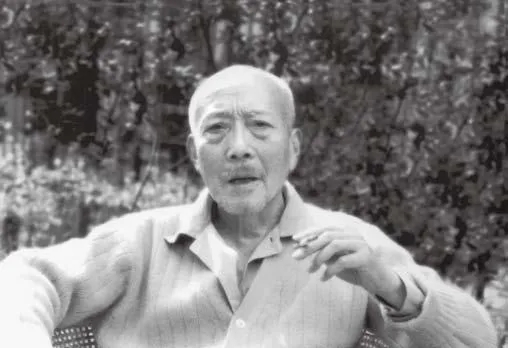

2009年是葛介屏先生逝世十周年,六月九日其亲属将家藏的一百多件书画精品捐献给安徽省博物馆,长期陈列展出,这是一件功德无量的事情。在展览研讨会上,笔者亲闻先生一生恪守淡定,不求闻达,孜孜于书画艺术的执著追求,实为先生艺品人格所折服,今著此文略述先生书艺风格成因。

“诗歌书画开新面,金石文章掷有声。前代风骚欣继绪,皖中又出一山人”。⑴这是二十八年前葛介屏在省博物馆举办个人展览时,著名书法家、诗人刘夜烽先生题赠的贺诗,诗中将葛介屏与清代大书法家邓石如比肩,足见葛介屏在刘夜烽心中的位置,以刘夜烽当时的地位声望,绝非一般书朋道友的捧谀之词,而是出自内心的尊重。本文试图从葛介屏代表性书体——隶书、大篆(金文)书做一些分析。

一

清代是碑学中兴时期,这种风气一直延续到民国初期而方兴未艾,生于民国初年的葛介屏正是在这样的环境里成长起来的,这种从内骨里受到时风的熏炙自然也是不可避免的,十九岁那年他又正式拜包世臣的再传弟子刘泽源为师,成为皖派开山鼻祖邓石如的第四代传人。在其师的安排下,开始系统学习书法,有意识地接触碑学,开始了他漫长的碑学之旅。他学书最初是从唐代大书法家颜真卿的楷书《颜勤礼》入手,这是因为“颜鲁公正书或谓出于北魏《高植墓志》及穆子容所书《太公吕望表》,又谓其行书写《张猛龙碑》后行书数行相似,此皆近之,然鲁公之学古,何尝不多连博贯哉!”⑵继而开始专攻北魏诸碑,涉猎如《郑文公》、《张黑女》《石门铭》《瘗鹤铭》等以及所能见到的北魏各种墓志等,还有魏楷在向唐楷过渡的隋《龙藏寺》碑,他也都悉心临摹。“《龙藏寺》秀韵芳情,馨香溢时,然所得自齐碑出。《龙藏》变化,加以活笔,遂觉青出于蓝耳”。⑶其中对《郑文公》、《张黑女》二碑用功最勤,著力也最深,此二碑对葛介屏书法风格的形成有着重要的影响。《郑文公》为北魏郑道昭所书,碑分上、下两块,上、下碑文内容相类似,上碑文字模糊,流传较少,一般所说的《郑文公》碑,多指下碑。清初之际,赵(孟頫)、董(其昌)书风流行,学者众多,精髓未握,遂致书风靡弱,帖学日渐式微。乾嘉年间阮元、包世臣振臂于书坛,著《南北书派论》、《北碑南帖论》和《艺舟双楫》等文鼓吹,祭碑学之大纛,宣扬北碑,风气为之一变,长枪大戟、恣肆野性之美的北碑开始走俏于书法的圣殿,如《石门铭》《瘗鹤铭》《郑文公》等都是人们爱取法的对象,其中取法于《郑文公》的书家较为特出。“北碑体多旁出,《郑文公》字独真正,而篆势、分韵、草情毕具。此碑字逾千言,其空白之处,乃以摩崖石泐,让字均行,并非剥损,真文苑奇珍也。”⑷包世臣的“字独真正”四字,揭示了《郑文公》圆笔、端庄、大气与其它北碑多怪异奇巧的迥然不同之处,实质上《郑文公》是以篆书笔法和分书笔势在向隋唐初期的楷书嬗变,受其影响最大者莫过于近代的李瑞清,曾熙、胡小石等也都间接受其影响;《张黑女》是北魏著名碑刻《张玄墓志》,全称《魏故南阳张玄墓志铭》,因避清康熙帝玄烨讳,故俗称《张黑女》,晋泰元年(531)十月刻,正书,二十行,行二十字。原石久佚不存。清道光年间何绍基得剪裱旧拓孤本,乃著名于世至今。拓本共十二页,每页四行,满行八字,原拓今存上海博物馆。此墓志虽属正书,行笔却不拘一格,风骨内敛,自然高雅。笔法中锋与侧锋兼用,方圆兼施,刚柔相济,生动飘逸。葛介屏选择此二碑作为自己主攻方向并旁涉其它诸碑,既是流风余绪,也是世风所好,心性使然,这种对北碑进行主次分明的全面临习,其作用在于:一是开阔自己的眼界;二是坚实自己的书法基础和功底,可以说是他后期书法所能呈现出浓郁的个性化风格的积蓄和储备。

二

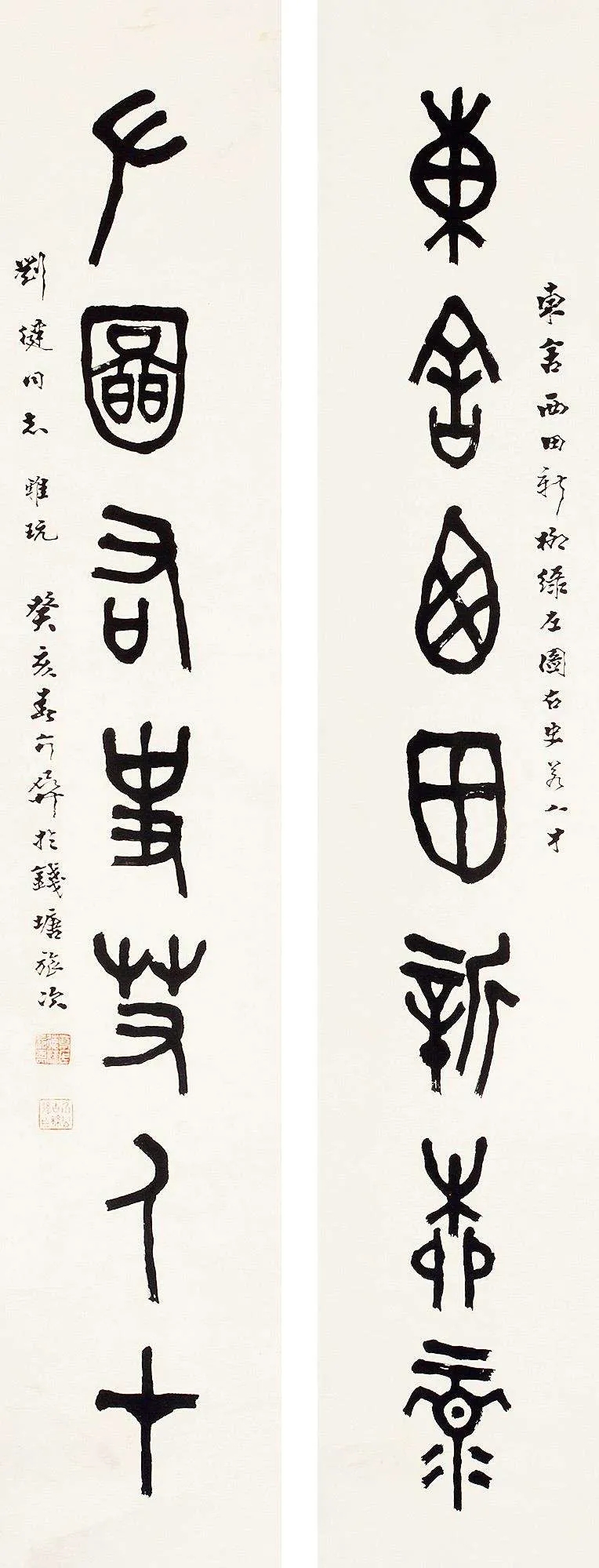

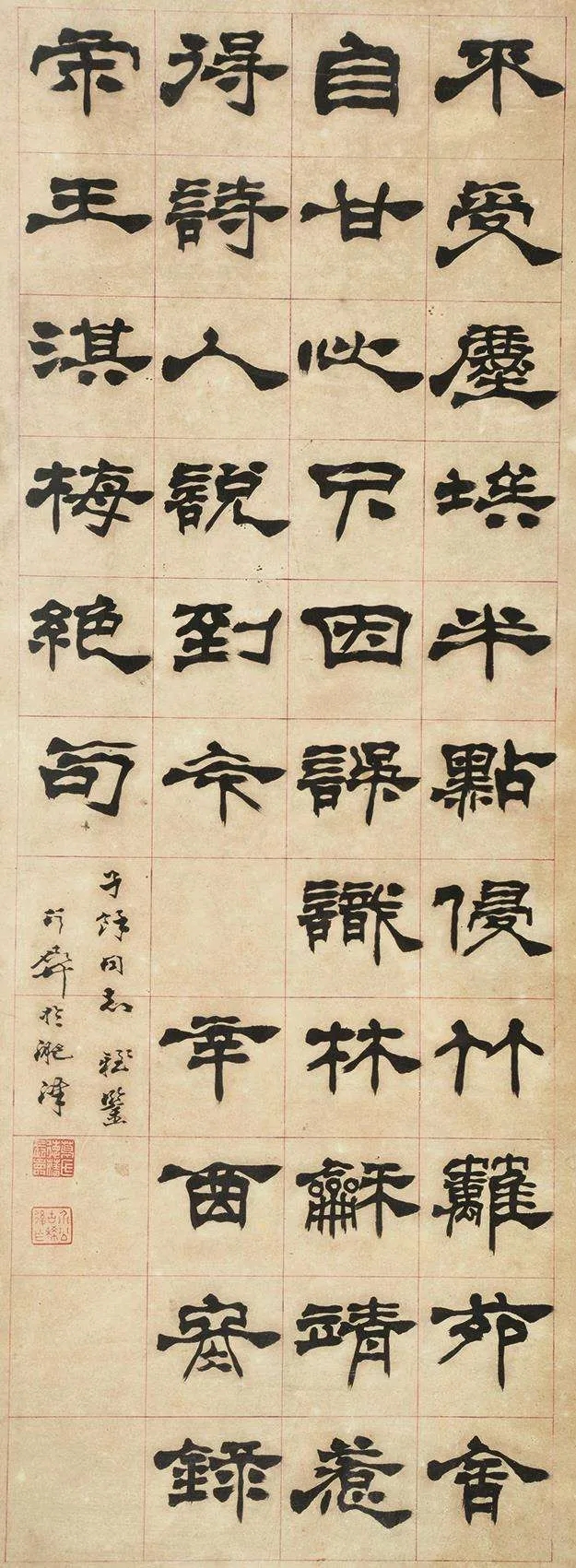

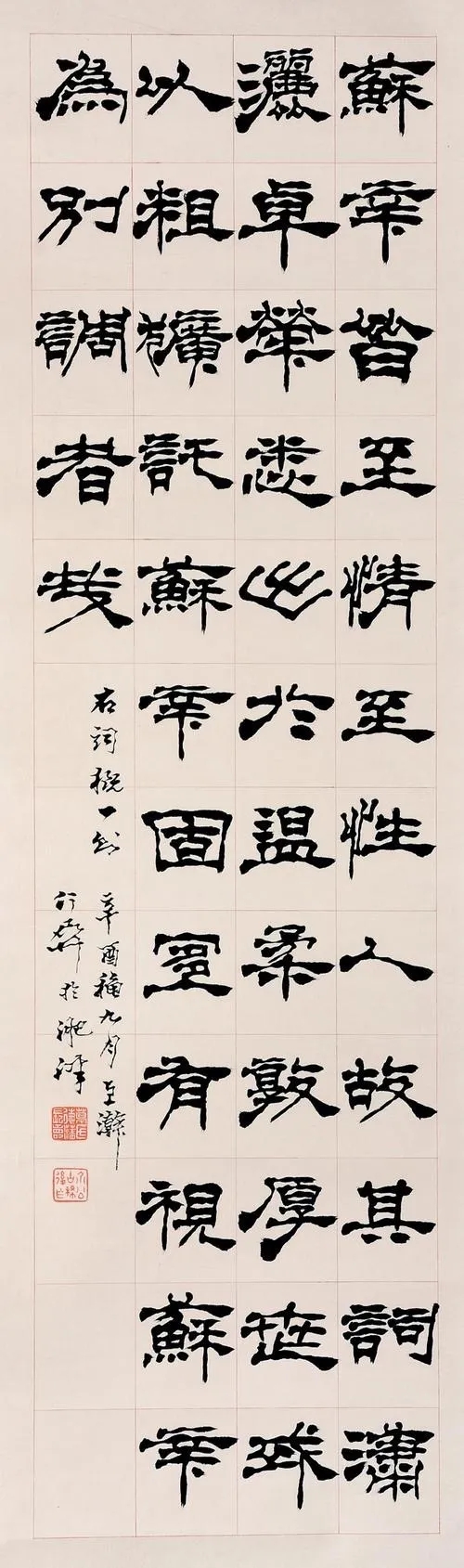

葛介屏虽然书画、金石、诗文皆精,具有多方面才能,但书法一直是他的至爱,也是他的看家本领。在书法中最为人称道的是他的隶书和大篆。隶书是由篆书衍变而来,“隶书之名见前、后《汉书》,又曰“八分”见《晋书.卫恒传》,八分者,即隶书也。盖隶从篆生。程邈所作。秦时已有亦谓之佐书,起于官狱事繁,用隶人以佐之。故曰:隶书,取简易也”。⑸它是由篆书向楷书过渡的书体,发轫于秦,“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。汉因用之,独符玺、幡信、题署用篆。隶书者,篆之捷也”。⑹成熟于东汉。这种“简易”美观、易识、成熟的书体,是历代书家和书法爱好者心仪手摹的对象,但这种书体对于学习书法的人来说,可谓是上手容易,出来难,也就是今天书法界通常说的创新难。一种书体愈是成熟,它所能提供给后人探索,创新的空间就愈小,故由汉而降,千百年来能独开新境的隶书大家也是风毛麟角,只是在清代有所突破,涌现了一些隶书大家,邓石如、伊秉绶、桂馥、陈鸿寿、金农、郑簠等人都是其中突出者,可以说隶书自汉之后,清代是隶书的第二个黄金期。其后就再也没有出现什么像样的隶书大家,但对隶书进行创新探索的脚步却从未有停止,近现代有不少隶书家和习隶书者为了创新,可谓是伤透了脑筋,或与魏碑嫁接,或与简帛书相揉,或借楚简而开面目,应该说这是对隶书这种书体发展的很好探索。葛介屏是其中之一,虽然他在隶书的临习上,于汉碑如《西狭颂》《礼器》《衡方》以及《张迁》都下过很深的功夫,但由于他的深厚北碑功底,看得出他的隶书是以魏碑为主要框架与汉隶进行对接融合的产物,《郑文公》、《张黑女》《石门铭》《瘗鹤铭》等是其取法的主要来源,早期的隶书无论是在结构和笔法运用上都能看到它们的影子,像横画中部的波折性,起笔和收笔等,如他六十年代创作的隶书作品,都带有明显的倾向,哪怕是临写的其它汉碑如《西狭颂》等。葛介屏在遍临汉碑的同时,而非泛泛,总带着一定的思考在临写过程中体会如何对隶书进行探索和融合,他也试图用《天发神谶碑》的笔法,借用小篆的结构来写隶书,进行实验,但最终还是抛弃了。不满足对古人的简单传承,力求革新,这是他内心深处无法割舍的情结。随着年岁的增长和人生阅历的不断丰富,他憧憬的隶书模式开始慢慢地清晰起来:即创造一种结构严谨,上部略紧,下部、左右舒展,中部内敛,点划波折明显、捺脚夸张的隶书。有了这样的雏形,及至后来他所临的各种碑帖都在有意或无意向其靠拢,包括他的行书和一些行楷书。实际上葛介屏的隶书风格雏形大约是在七十年代末期,至已近古稀之年才真正形成个人独特面貌的。从作品集中按纪年排序的创作时间来看,一九七八年节临的《张迁碑》已露端倪,且相当成熟。虽说是临作,但基本上是葛介屏的笔法和形式。随后,葛介屏的隶书语言被进一步放大,为更多的人所关注,在当时极稀少的展览会上,抑或合肥街头的一些匾额招牌,都能见到他的隶书。

“能使转熟极于汉隶及晋、魏之碑者,体裁胎息必古,吾于完白山人得之”。⑺两三年后,葛介屏又有意识地汲取完白山人邓石如隶书中的某些元素,如临《邓石如隶书十通屏 其中之六》就不在是简单的临摹,而是加以消化吸收,已有自己的艺术语言,只是将完白山人隶书本就夸张的隶书捺脚和横划中的挑脚再度进行夸张,使其隶书的捺、挑脚更加鲜明,从而完成了对其隶书的一次涅磐,至此葛介屏的隶书强烈的个性化风格也愈加凸显,臻于成熟,“葛氏”隶书遂传遍江淮大地,在其书法艺术生涯中真正地实现了一次华丽的转身。至于葛介屏隶书个性化风格达登峰造极的时间定格,当在上世纪八十年代中期。晚年葛介屏的隶书注入的金石气,点划更加波澜,尤其是横划中部,想必是生理使然,而非有意识所为。其隶书也更加苍茫、老辣,包括他的行楷书和不常作的草书,应归于年老之故,古人言“人书俱老”,在葛介屏身上有验证,“葛氏”隶书风格的个性化色彩也走到了极致,但并非又一次创新。

纵观葛介屏的隶书是以北碑为底蕴,采汉碑之长,融完白之韵,创造了一种“规整、干净、劲健,受金文启发,追求金石味”⑻别具一格的隶书范式,这种隶书范式虽然少了一些自然和天趣,但规范,易识、易学,具有很强的普及作用,也有着一些其它隶书不具备的建筑美。但不足的是略显匠气,伤于整饬而不够高古,其原因在何?乃囿于葛介屏过于注重对笔法、结构的构建和依赖,而怠慢了自然天趣的降临,隶书楷法化味较浓,似乎重蹈了唐韩择木等人隶书的覆辙,在隶书的境界追求上稍逊风骚,这就是葛介屏如此鲜明个性的隶书没有成为当代书坛隶书重镇的关键所在。同样也说明隶书在创新之路上的艰辛。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号