清供图指以清雅的花草、器物为主题的图像,在宋以来中国传统绘画与装饰艺术中较为常见,为社会各阶层普遍接受。历经漫长的发展过程,清供图不断衍化,呈现丰富的样貌,反映着时代的变迁与观念的变化。

清供图源远流长,其源头可追溯到两汉时期。此时,随着佛教传入,具有象征性的莲花成为常见表现对象。现藏于成都博物馆的东汉晚期“胡人持莲”石座及江苏连云港孔望山摩崖石刻中的“胡人持莲”形象是中国早期佛教图像,有研究者指出“胡人持莲”表现的是佛教传播者表演的“手生莲花”西域魔术。[1]《高僧传·佛图澄传》曾载,“后赵石勒召(佛图)澄问曰:‘佛道有何灵验?’澄知勒不达深理,正可以道术为征。因而言曰:‘至道虽远,亦可以近事为证。’即取应器盛水,烧香咒之。须臾生青莲花,光色耀目,勒由此信服。”[2]其中的“须臾生莲”即前文所提“手生莲花”,也被称为“钵生莲花”或“即生莲花”,在江苏盱眙、徐州博物馆及湖北荆州博物馆藏的汉魏铜镜中均可看到类似形象。[3]该形象宗教色彩鲜明,在传播过程中被民间接纳、移植,融入到东汉晚期至魏晋时期的丧葬文化中。其多出现于明器、墓室壁画、画像石、画像砖及铜镜上,以表达对神灵的尊崇,意在供奉。

“钵生莲花”的记载,表明器物与莲花的组合自汉魏已出现,此后亦得到传承,有迹可循。《南史》卷四《齐武帝诸子》载:“有献莲花供佛者,众僧以铜甖盛水渍其茎,欲华不萎。”[4]南京甘家巷梁萧景墓神道柱上有与之对应的线刻画,该画浅刻比丘双手捧瓶花,据此不难推测南朝齐梁年间不乏莲花供佛的做法。除铜罂内置莲花,还有宝瓶插花的形象。如在南朝石窟建筑装饰上的“插花式”纹样,即指宝瓶中插有莲花。[5]北魏后期龙门石窟莲花洞南壁第41龛龛内左侧佛传故事中,悉达多太子身后置一插着莲花与莲叶的净瓶;山东临朐北朝画像石墓出土的石像,下绘覆莲座插莲叶与莲花的长颈瓶。[6]两处瓶花形象相近,所绘宝瓶撇口,细颈,鼓腹,近似宋代玉壶春瓶,瓶中花叶错落有致。这类图像已具备了清供图的核心元素——花与器。在莫高窟西魏第285窟中,还出现了双手持净瓶的菩萨形象;现藏英国维多利亚阿伯特博物馆的北周观音像(局部),也可清晰看到观音左手持插有莲花的宝瓶。这一时期“瓶花”形像中的“器”主要为铜净瓶,源自印度,亦称“军持”“君持”[7],是重要的佛教法器、供器。南北朝时期,石窟及墓室中所表现瓶或瓶花形象与佛教的联系不言而喻,莲花与长颈瓶的组合是已知最早的较为典型的清供形象。传世清供图从宗教、丧葬等礼仪图像中独立,获得自身的发展空间,演变为日常生活所需,由圣入凡,合乎情理。

隋唐,佛教空前繁盛,佛事活动更为频繁,石窟壁画中出现了众多表现手捧瓶花、盘花的供养人形象,墓道壁画、随葬仪俑中也不乏这类形象。如隋开皇十四年(594年)河南安阳张盛墓陶仪仪仗俑中,有托捧长颈瓶的随从;初唐长乐公主墓甬道东壁的壁画中,可见上着绿披帛,下着条纹裙,持奉插荷花、莲蓬长颈瓶的仕女;初唐至盛唐的莫高窟第721窟,其西壁的观音菩萨像一手持莲花,一手提净瓶;现藏大英博物馆的唐代敦煌绢画观音像,观音手持印度式贤瓶,上插莲花。隋唐瓶与瓶花形象是对魏晋南北朝相关图像的延续,虽仍具有浓厚宗教色彩,但生活气息显著增强,并且逐渐本土化,为脱离宗教场域的清供图的产生奠定了基础。

隋唐时期,社会相对安定,经济繁荣,大众对精神生活的需求促使花卉业勃兴。唐代盛期还出现“家家有芍药”“四邻花竞发”的盛况,插花随之兴起。除了佛事活动、祭祀供花外,上层社会还盛行插花,并蔓延至其他各个阶层,插花样式不一而足,有瓶花、盘花、碗花、缸花、占景盘花、竹筒花、盆花、小品花、大堂花等。[8]这也对绘画中的清供形象产生影响,进而促进其衍化,使之不再局限于瓶与花的组合。文人墨客对插花的赏咏也起到推波助澜的作用。[9]此外,唐代插花与生活习俗紧密相连:“日惟上春,时物将革……春是敷荣之节,盘同馈荐之名。”[10]其中“上春”即孟春,农历正月,需进献牲醴黍稷。以“春盘”盛辛味蔬菜,于新春时奉神以求吉祥。唐代“春盘”兼有祈福与清赏之意,后世“岁朝清供”即源于这一习俗。

五代 周文矩《水榭看鳬图》绢本设色 纵:24.5 厘米,横:26.7厘米 台北故宫博物院藏

五代,用于香花供奉与案头清赏的瓶花在功能上已逐渐分离,衍化出两条不同的发展路径。香花供奉作为佛教礼仪中的固定程序仍延续前代,如敦煌莫高窟第61窟的回鹘夫人供养像中,一女子即双手捧盘花。同时,文人高士也通过插花以示清雅。周文矩《水榭看鳬图》中,绘宫女手捧梅瓶,上插梅花数枝,案上置香炉。当时插花与焚香结合,称“香赏”[11],可同时愉悦视觉与嗅觉,反映上流社会追求享乐的风尚,宋人更将焚香、插花、点茶与挂画推为雅致生活的“四事”。至此,原本作为佛前供奉的圣物已逐渐失去“神圣性”,蜕变为感官享乐之资。

宋代 李公麟《孝经图》(局部)大英博物馆藏

北宋 赵佶 《听琴图》 绢本设色 横51.3厘米,纵147.2厘米 北京故宫博物院藏

南宋 马公顕 《药山李翱问答图》 绢本,水墨浅设色,25.9×48.5公分 日本京都南禅寺藏

宋代是清供图形成的重要阶段,作为画面组成部分的清供形象与独立的清供图并存。其中,清供形象既承汉魏古风,又含宋人清远之趣。所绘花卉除牡丹、莲花外,还多见梅花、菊花、岩桂、菖蒲等象征品格的花草。[12]如北宋李公麟《孝经图》中,以盘为器,插贮菊花,与文人对陶渊明诗意生活的追求不无关联;赵佶《听琴图》中,绘青铜三足圆鼎插岩桂,《洞天清录》言:“弹琴对花,惟岩桂、江梅、茉莉、荼蘼、薝蔔等清香而不艳者方妙。”[13]南宋马公顕《药山李翱问答题》,绘石几上置插贮梅花的长颈瓶,梅枝倒挂,颇富禅意。菖蒲在宋代清供图中也较为常见,其与兰、菊、水仙并称“花草四雅”,深受文人喜爱。图中清供之器多瓷、铜,并且以瓷器为主,常见梅瓶、玉壶春瓶、胆瓶等器型。北宋崇古,金石学兴起,如鼎、彝、觚等青铜器也成为清供雅器,在清供图中得以呈现。

宋代绘画中的清供形象为独立清供图的产生奠定基础,后者脱胎于前者,发展空间更为广阔。清供图中,一花一器的组合方式虽得以延续,但由简趋繁,其他元素也纳入其中,表现内容不断丰富,并被赋予了新的思想意涵,衍化出不同的清供形式。

北宋 赵昌 《岁朝图》 绢本设色 103.8×51.2cm 台北故宫博物院藏

南宋 李嵩《花篮图》绢本设色 19.1x26.5cm 北京故宫博物院藏

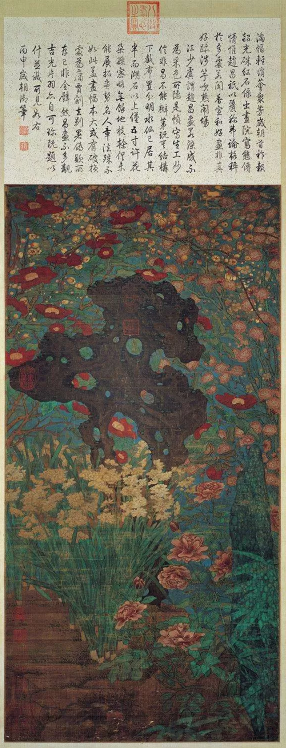

其中初春、初夏的清供最受重视,相继出现岁朝清供图、午瑞图等节令画,较之单纯的清供图,更贴近自然和现实生活,少了部分清新脱俗的意韵,而与汉代即广为流传的求祥纳吉的象征性图像结合得更为紧密。如北宋赵昌所绘《岁朝图》,有别于原有清供样式,以太湖石为中心,四周簇拥梅花、山茶、水仙等早春时令花卉,布局满密、不留空白。其中花卉以白粉、朱砂、朱磦、胭脂等色晕染,以石绿填叶,石青衬底,色彩饱满艳丽。该图描绘岁朝时花团锦簇,生气盎然的景象,不仅蕴涵清雅之趣,而且祈福寓意更为显著,着眼于表现报春、迎春的主题,通过华丽的色彩渲染气氛,突出时令。北宋董祥也绘《岁朝图》,其画面中心绘插贮松、梅的瓶花,后置水盂,瓶花前有灵芝、百合等祥瑞之物,既与节令相契合,又有祈求美满的寓意,这体现岁朝图与纯粹清供图之间的联系与差异。除岁朝图外,宋代清供图中还出现着重表现花卉的《花篮图》。如南宋李嵩所绘春、夏、冬三幅《花篮图》,仍是花与器的清供组合,但更注重表现四季花卉[14]的明媚鲜艳,于花繁叶茂中显示自然时序。

由清供图繁衍变化而来的“铺垫花”、“装堂花”在宋代也颇为流行,画中花团锦簇、蜂飞蝶舞,色彩绚烂,繁缛富丽,其装饰效果非《岁朝图》《花篮图》可比,更与典型清供图之清淡雅逸形成鲜明对照,未免有踵事增华之嫌,但华而不俗,清气犹存。

样式丰富、寓意吉祥的清供图既为宋代文人士大夫所青睐,也受到中下层民众喜爱,如在白沙宋墓壁画中即出现瓶花形象。[15]并且这一时期,瓶花由画面中的局部组成部分,演变为独立的图像,甚至作为装饰图案出现于南宋纸币上[16],产生广泛影响。

清供图在宋代形成相对稳定的样式,为元、明、清所传承。元代延续两宋画风,文人通过清供图托物言志,借清供形象寄托精神情感的特点更加明显,这一方面与江山易主,文人标榜气节风骨有关。另一方面,宋元时期民族矛盾激化,禅宗适应失意文人士大夫的精神需求,得到了较为广泛的传播[17],因此文人画家多绘一花一器的清供图像,与禅宗精神相契合。

南宋 钱选 《西湖吟趣图卷》 纸本设色 纵25cm,横72.5cm 故宫博物院藏

元初文人画家钱选曾绘多幅清供题材作品,如《牡丹图》《花篮图》《西湖吟趣图》等。其中,《牡丹图》与宋赵昌、李嵩同类作品相近,图中以青铜盘盛十余朵大小不一、颜色各异的牡丹,布局满密,花繁叶茂,富丽华贵。而《西湖吟趣图》中铜瓶与白梅的组合则设色淡雅,意境深远,后有钱选自题诗:粲粲梅花冰玉姿,一童一鹤夜相随。月香水影惊人句,正是沉吟入思时。作者的心迹表露无遗。《西湖吟趣图》属于后世流行的高士图中“四爱图”[18]之一,高士图中所绘士大夫形象多为枯坐、禅修状态,画中往往有瓶花相对,这演变为特定的视觉符号,为此后的文人士大夫所传承。因此在多数文人画家作品中可见清供图及带有瓶花的高士图。不仅在绘画作品中,元代晚期青花瓷,明代青花、斗彩、五彩瓷器上也常绘“四爱图”,如湖北省博物馆藏元后期青花四爱图梅瓶中,局部即绘高士与瓶花形象。

元 张中《太平春色轴》99.1x41.1公分 台北故宫博物院藏

元代,由花与器构成的独立清供图占据主体。张中《太平春色》及王渊绘瓶花等为其中典型作品。《太平春色》所绘五色牡丹插贮于长颈白瓷瓶中,花之多彩与瓶之素白,相互映托,浓淡相宜。王渊绘两三樱花插于玻璃纸槌瓶中,素雅端庄。玻璃在中国古代的雅贵程度非铜、瓷器可比,而纸槌瓶源出异域,宋始有之,二者结合的清供图在元代较为少见。同时清供物品的变化也隐含着清冷寂寥之意,与众不同。

除书斋清供外,节令清供图在元代也得到发展,祈福求祥的意涵更为浓厚,在描绘瓶花的同时,具有象征意义的时令果蔬、祥瑞之物逐渐增多。如表现岁朝清供的《丰登报喜图》《岁朝图》,前者主体为撇口、细颈、丰腹的镶嵌漆瓶,器型修长,插白梅、腊梅,旁置柿子、灵芝、佛手等果蔬,瓶花后几案置一香炉,传达新岁丰收、福寿双全、事事如意、子孙绵延等多重愿望,用具有象征性的视觉符号作为思想观念的媒介,使岁朝图清供的意韵被冲淡,祈福的主题更突出。《岁朝图》除绘迎春必备的梅花、盆栽水仙外,还绘一松鼠食松子,寓意多子多福。作为端午节令清供的《天中佳景》图,绘石榴花、菖蒲等时令花草插于白瓷瓶中,瓶后有一果盘盛粽子、石榴等,两器之间散落艾草、荸荠。图中既增添粽子、艾草等端午应景之物,又有寓意吉祥的石榴。在布局上,其表现方式与岁朝图一脉相承,说明此时“节令清供”已具备相对稳定的样式。岁朝、端午等节令清供作品在原有清供图式上增添数种甚至十余种果蔬、器物等,但总体布局仍较为和谐,不失雅致。

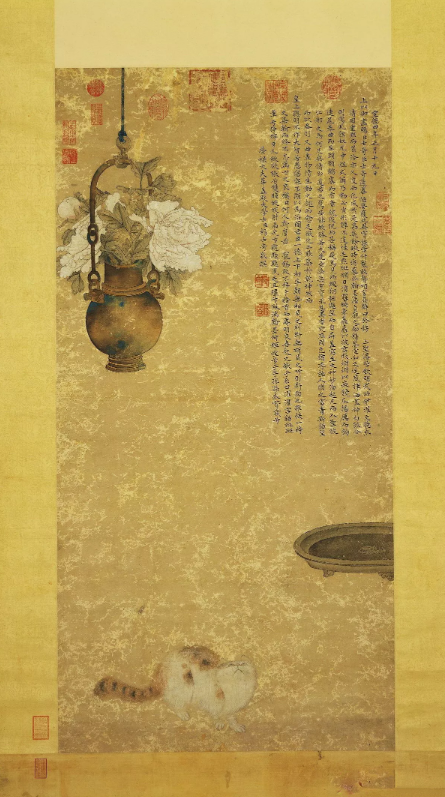

明 朱瞻基 《壶中富贵图》 本幅110.5×54.4公分,全幅74公分 台北国立故宫博物院藏

明代清供图承前启后,作品显著增多,内涵更为丰富,面貌纷繁多样,为社会各阶层普遍喜爱,得到广泛传播。帝王对此也十分热衷,留下御笔画,如明宣宗朱瞻基曾绘《壶中富贵图》,图中以铜壶盛牡丹,前绘仰身稚猫。猫谐音耄,牡丹寓意富贵,用以祝寿。宫廷画师边景昭也绘有《履端吉庆》图,青铜壶中插梅、松、柏、山茶、柿子、如意、灵芝等。这些作品兼含清供与祈福之意。[19]

明 文徵明 《古洗蕉石图轴》 纸本著色 纵:一一四.八公分 横:二八.六公分 石渠宝笈初编养心殿著录,无款。

明代文人效法宋人,将清供与生活融合得更为紧密,加之受“清净无为,崇尚自然”的道家思想影响,更追求“净窗明几,一轴画,一囊琴,一只鹤,一瓯茶,一炉香,一部法帖”[20]的理想生活,清供图也尤为清雅。明中后期江南的沈周、陆治、文徵明、徐渭、陈栝、陈洪绶等画家,都曾绘制清供题材作品。如沈周《瓶中腊梅》,绘习见的案头清供,以细颈开片小瓷瓶插梅花。嘉靖时,文徵明作《古洗蕉石》,虽为“一花一器”的清供图式,但花卉以蕉叶与太湖石替代,将古铜洗作为盛器,并且作品以水墨绘成而未施色,清新隽永。芭蕉有“绿天”之号,颇受文人喜爱,李渔在《闲情偶记》中曾言:“芭能韵人而免于俗,与竹同功。”[21]太湖石、古铜洗亦为清雅之物,将三者相结合,传达的闲情意韵,好古尚雅之意不言而喻。徐渭《墨芍药》,在晚明清供图中独树一帜,花与瓶墨气淋漓,浓淡相宜。其上徐渭题诗“花是扬州种,瓶是汝州窑,注以东吴水,春深锁二乔。”扬州为唐第一繁华都市,有“扬一益二”之称,芍药与牡丹同属一科,又为“扬州种”,表明其系出名门。汝窑温润含蓄,为宋代五大名窑之首,明代则“以汝为冠”,“汝窑瓶”显示器之尊贵。画与诗均表达作者的高古情怀和不同凡俗的精神境界。[22]明代,文人笔下的花与器可视作“视觉典故”,花非花,器非器,清供之物已承载了太多的“胸中逸气”。

晚明江南地区清供与崇古之风均盛行,士大夫更醉心于此,失意文人“玩物而不丧志”。借物抒怀,谈清供之道,论古物器玩履见于文人著述,文震亨的《长物志》言及清供的雅俗之分,对瓶插盆栽花木叙述甚详。袁宏道著《瓶史》、张谦德《瓶花谱》,更长于言花说器,谈清供之物。

明 陈洪绶 《和平呈瑞图》

明末清初画家陈洪绶绘制了一系列清供图,如《博古图》《岁朝清供图》《和平呈瑞图》等,在其精工的人物画中,不乏瓶花形象。这类瓶花中,花卉多为牡丹,亦有梅花、菊花等,是文人高洁品格的象征[23];花器主要为铜瓶,也有部分哥窑瓷瓶和少量玻璃瓶等。明人张谦德于《瓶花谱》首节中言,择瓶“贵磁铜,贱金银,尚清雅”,说明在文人看来,铜、瓷材质花器最为清雅,是花之“金屋”“精舍”,这在陈洪绶作品得到充分体现。陈洪绶的清供图在布局、设色乃至花卉与器皿形态上较为相近,据此也不难推测当时清供图的需求量较为可观。

清代,清供图发展至鼎盛。部分文人画家所绘清供图保持元、明文人同类作品的简雅风格,但多数画作在宋、元岁朝清供图基础上添加更多的象征符号,既有寓意吉祥,体现福、禄、寿、喜的花果器物,又有宋已出现,在清代格外盛行的鼎、彝、瓶等古物形象,清供图、祈福图、博古图的表现元素彼此渗透。

清初朱耷、石涛等遗民画家延续元、明人清供之风雅,曾作《兰芝清供图》(1686)、《瓶菊图》(1694)。二者皆以写意手法绘瓶花,朱耷以简笔勾勒瓷质纸槌瓶,其上墨色点染兰花、竹叶,旁置小缸盛灵芝,石涛则通过寥寥数笔绘菊花与梅瓶,形象简约,有晚明徐渭、陈老莲画中遗韵。

清早期的民间绘画中清供图也较为常见,部分作品与同时期的文人画风格相近,但多数取意吉祥,体现“平安富贵”的插牡丹瓶花形象最为多见,流传甚广。除单独描绘,更多的是与博古图相结合,一图多意、难分彼此,这种画法一直延续至清末民国,在版画、瓷画上得到了充分体现。

[清代]张为邦《岁朝图》,绢本设色,尺寸不详。北京故宫博物馆藏。

清 蒋廷锡 《赐莲图轴》 141cmx62cm 绢本设色 日本国立博物馆藏

清中期,帝王的喜好推动了清供图的发展。乾隆时期,宫廷中出现“岁朝清供热”。据《石渠宝笈》记载,从1752年-1798年,乾隆帝每年绘制一幅至多幅岁朝图,有明确题记的共56幅,其中清供式约有半数。宫廷画师奉命创作,在造办处档案中有明确记载,蒋廷锡、董邦达、邹一桂、郎世宁、徐扬、张为邦、贾全恭、胡正开、吴璋等以及兼善绘事的皇室子弟、词臣均留下数量众多的岁朝清供图。[24]如张为邦《岁朝图》,绘桃花、山茶等插于矮颈、丰肩、敛腹的开片青瓷瓶中,其后钧窑花盆中载有灵芝与万年青等瑞物,工笔设色,细腻工致。除此之外,宫廷清供图中午瑞图也占有一定比重。如蒋廷锡《赐莲图轴》,绘两枝白莲插贮于青瓷瓶中,颇为雅致;郎世宁为端午节绘制《午瑞图》,不仅画青瓷梅瓶插菖蒲、石榴花、蜀葵花等应季花草,还有李子、樱桃、粽子等时令果蔬、食物,融中西画法于一体,形象写实,别具一格。

清 任颐《吉金清供图》 天津博物馆藏

清末,清供与博古形象结合得更为紧密,为各阶层喜闻乐见。海派中虚谷、赵之谦、任伯年、吴昌硕等,都创作过大量的清供图与博古图。这一时期文人士大夫以古为雅,鼎、尊、觚、爵等青铜器及玉器大量入画,同时融入如意、柿子、桃子、佛手等吉庆之物,形成“博古清供”。如任薰《博古花卉》、任颐《吉金清供图》,吴昌硕《鼎盛图》,均绘设色梅花、兰花、牡丹等花卉,插于鼎彝之器的全形拓样中,四季花之华美与青铜器之深厚凝重相得益彰,古意盎然又寓意吉祥,受到各阶层民众喜爱。不仅是皇权贵族,富商及市民阶层也紧随时尚,标榜高雅,将清供图作为年节、新婚、祝寿等活动的贺礼,实为彰显富贵荣华。清末民国的京津画派、岭南画家也绘制了不少雅俗共赏的清供图。齐白石创作的清供图不同于海派吴昌硕等画家的作品有浓重金石意味,而更贴近生活,相对单纯朴素。他将油灯、茶壶等民间的寻常器皿入画,与瓦缶之器所插的花卉时玩结合,别开生面,为清供图带来了新气象。岭南画派画家高奇峰、邓芬作于1923年的《清供图》,则清新淡雅,以松散笔触绘老梅、柿子与兰花,既延续了传统清供图式,又体现新的时代风貌。“博古清供”还广泛应用于织绣、瓷器、漆器、建筑及其他各类装饰,成为固定的装饰纹样。

清供图对17、18世纪欧洲静物画也产生一定影响。这一时期中国瓷器大量销往欧洲,其中彩绘瓷常以瓶花、花篮等图像为装饰,与同时期的清供图如出一辙。这类瓷器深受西方消费者喜爱,在来样订制的瓷器中所占比重较大。而同时期西方的静物画中也有为数不少的瓶花与花篮形象,如弗兰德斯画家老勃鲁盖尔的《黏土花瓶里的花束》、法国画家夏尔丹《瓶花》等,同中国清供图花与器的组合及布局方式有相近之处,其成因不应排除受到中国外销瓷及其他中国艺术品中清供图的影响。

回顾清供图的产生及其发展演变历程,可以初步作出以下判断:清供图源于佛教,汉末的胡人持莲、魏晋南北朝的净瓶莲花及手捧瓶花的人物形象等,其核心是象征佛国净土的莲花,供奉莲花以表达对佛的尊崇,早期既有手持,又有瓶贮,至唐代形成相对稳定的花与器组合的方式,并随着插花相沿成习。清供的花卉已不限于莲花,牡丹、菊花、梅花等四季花卉皆入清供之列,插花之器以瓶为主,也包括瓶、碗、盘、缸、篮等,材质不限于铜,而以瓷居多。这也是佛教传入中国后逐步本土化,至唐代渐入佳境的具体表现。从此,清供与民间习俗的联系不断增强,实现了宗教向世俗的转化。五代两宋清供图也获得独立的发展空间,其除了描绘佛教清供,更多地表现世间的生活清供,与器构成的清供图衍生出岁朝清供图、午瑞图等节令画以及作为“铺垫花”“装堂花”的室内装饰画,与时序、民俗相关的四季花卉、果蔬及具有象征性的祥瑞物也融入清供图,其表现内容和形式渐趋华缛,但仍不失清雅。随着复古思潮的兴起,崇古从文人赏玩、鉴藏扩散到社会生活的多方面,清供图也产生相应变化,古器物在元、明清供图中所占比重不断增加。清代中期,清供图创作达到鼎盛,进一步与祈福图、博古图融合,进而出现博古清供的新图式。自宋至清,如赵昌、董祥、钱选、沈周、徐渭、陈洪绶、张为邦、郎世宁等画家都创作了清供题材的作品,满足不同阶层审美需求。这些清供图在思想内涵和艺术面貌上存在一定的差异,但整体上仍不失清供本色,华美高雅是其主导倾向,对近现代清供图及相关题材的绘画创作产生了积极的影响,也间接推动了欧洲静物画的发展。

简言之,清供图源远流长,由外而内,近千年绵延不绝,与时代风尚和思想观念共沉浮,其主体花与器的发展演变可归结为:圣而凡,华而雅。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号