2019年10月26日,龙美术馆(西岸馆)将推出周春芽个展“东南形胜”,展出作品包括周春芽近期新作、手稿、记录影像,以及由刘益谦、王薇夫妇收藏的艺术家1978年至2013年间创作的多个系列代表作。作为此次展览的学术顾问,漆澜见证了周春芽十余年来的语言实验和新作的诞生,他以近切的视角和敏感的语言写下了这篇评论。

周春芽,《具区林屋图-墨池》, 布面油画,250×380cm,2019年。图片版权 周春芽,龙美术馆

周春芽:东南形胜

文 | 漆澜

1993年,周春芽在《读“四王”有感》一文中如此写道:“我能理解我们当代中国人在摆脱苦难,奔向现代化的过程中对传统的憎恨和忌讳。”这句话让我印象深刻。确乎如其所言,细味此语,“这对于现代潮流中还有点逆反心理的人,倒有回味的感觉。”历史逻辑是神秘而难以揣测的,而突兀的、逆向的经历,需要沉重的代价。百年弹指一挥间,前仆后继数代人的青春热情和现代主义已隐退于“古典”的历史深处,“回首向来萧瑟处”,十足令人回味。

但是,在宏大的潮流中,总有幸运儿能够在百般的颠簸中侥幸地守护完整而自由的灵魂,他们是时代的漏网之鱼。我惊叹于春芽的坦诚,当然,更惊叹于他的修复和愈合能力。他曾直言:“当我接触到西方现代哲学思想的时候,我们还不懂《四书》、《五经》是甚么,若不是短短的‘批林批孔’运动,我们还不知道习惯了的‘尊重父母’、‘家’是中国价值中最重要的一环。”八十年代,在旷远的北欧平原上,云重天低,一个年轻的流浪者蓦然听到了《塞上曲》,条件反射般地想念起了温暖的故乡,回味起那亚热带季风气候特有的杂沓无序的植被和错落繁复的山脉褶皱,刹那间醍醐灌顶般地顿悟,从而领略到了传统文化的真谛。在周春芽的经历中,这种逆向的冲突感尤其显著,甚至是奠定了他的文化性格底色。

周春芽,《太湖石》,布面油彩,149×119cm,2000年。图片版权 周春芽,龙美术馆

个人的阅历、生命长度与历史相比起来,有限拟无涯,历史冷酷无情地淹没了芸芸众生。然而,文化的奇迹正是拜一种神秘的“韧力”之赐——一种劫余的生命力,在极限之间来回腾挪,反向地创造出了近乎魔幻的文化景观。在领略了西方外向张扬的文化性格之后,周春芽更加透彻地洞见了传统文化的内向温和,也更加深切地领会到,“中国文化之所以能延续数千年而不断,却也是受这种内在的韧力之赐。”韧力,这是理解周春芽的又一重要关键词。在与朋辈聊天时,这个词至今还间或从他口中情不自禁的蹦出来。

想起了前年,周春芽去虹口看望他104岁高龄的姨妈。姨妈握住他的手,由衷地发出了让人惊叹的惊叹:“这娃长大了啊!”熟悉春芽的朋友当发会心一笑,或许,春芽真的长大了——真实不虚。回顾百年,一代又一代人,翻筋斗似的一路折腾过来,弥足兴感。余生也晚,不敢贸然为前辈代言,但不得不对春芽表示敬意:在乐观、善意和宽和的背后,他所经受的磨难和正在承受的压力,往往因他自由随性、举重若轻的创造力而被忽视。轻松是表象,他所经历的磨砺,而其家族所历经的荆棘铜驼般的历史遭际,并没有淹没他的艺术天分和自由、奔放的热情,他的顽强存在,本身就是历史的反向奇迹,积劫而成的正果。

周春芽,《石头与杂草》,布面油彩,161×130cm,1993年。图片版权 周春芽,龙美术馆

时光荏苒,与周春芽认识转眼十五六年了,同声相求,近朱者赤,也越来越察觉到他掩藏在记忆深处的那种欲言又止的感叹。他用率真而质朴的笔法,将那些沉默的记忆掩藏在重重的语言机关中。艺术叙事是精神世界的投射,显意识和潜意识五味杂陈,甜美与粗陋,教养与野性,光明与晦涩,流畅与突兀,相反相成,在历史时光中迂回曲折,明灭隐显。乐观和天真是春芽的天性,从他笔端汩汩流淌而出,而对于苦难和磨砺,他同样善待,甚至倍加珍惜。

跟春芽打交道,如果你认为他是天真无心地说出的话,那你有必要当真,这是我一点明确的经验。十年前,春芽就常常对我说,他要游遍东南名胜和那些与文人绘画紧密相关的圣地,甚至列出了一长串的名单。当时,我只当他是一时兴起,心血来潮。真没想到,他是当真的。这些年,他一头埋进中国绘画史,特别是对元明清三代的重要画家的活动饶有兴味的研究起来,在脑中盘算着要用双脚去丈量这部伟大的美术史的发生空间。

周春芽,《豫园一景》,布面油彩(双联画),280×360cm,2012年。图片版权 周春芽,龙美术馆

近年来,我们终于频频出动,一起寻访江南名胜和前代剧迹。在春芽的史观中,历史的兴趣点都在具体的空间场景中,而他对时间概念则比较淡漠。他不关心从赵孟頫到董其昌有三百年的时间,但脑袋中,满是从松江到湖州的湖山风光;他不关心从苏东坡到赵孟頫有两百年时间,但感兴趣的是,苏东坡到过湖州,而赵孟頫——很遗憾,没去过四川。经常,我会接到他类似“加密”的电话,比如:“走起,我们去苏州看王蒙和黄公望。”我知道,解密后是这样:“马上去苏州的林屋洞和天平山。”

去年,周春芽终于来到江南定居,而用他的话,是“回到了江南”。“凌云一笑见桃花,四十年中始到家”,黄山谷这句诗,简直是为周春芽量身定制。当然这甚至让我意外,这位地道的四川老乡——他骨子里竟然是地道的江南人!也许是他母亲给予他的江南基因,让他成为了必然回流大海的鱼。或许是一种先天直觉的召唤,一种根植于内心的母语感,让他选择了江南。我曾调侃春芽,画遍江南,也就真是画到家了。其实,十多年来,画遍东南形胜,这个雄心勃勃的计划一直盘旋在他脑海中,他总觉得自己是欠了账——欠了向美术史一个庄严的致敬。而对于刚完成的这三组新作,他一再低调地对我说:“这只是一个开始。”

周春芽,《具区林屋图-乙》, 纸本丙烯,180×110cm,2019年。图片版权 周春芽,龙美术馆

今年5月初,春芽陪着88岁高龄的母亲去到宁波,寻找已经在地图上消失了差不多半个世纪的老家。他搀扶着母亲来到南塘老街的一个桥头,那场景似乎唤醒了母亲的童年记忆。也许母亲是善意的,她不想让儿子失望,于是,她乐观地说找到了老家的位置;也许春芽是善意的,他也乐观地相信了母亲——找到了回家的坐标。在这变动不居的时代,记忆与遗忘赛跑,白云苍狗,沧海桑田,河山易貌,舆图换稿,故乡只剩下梦痕依稀的传说,诗意和乡愁,仅仅是对再也回不去的故园的想象和追念。但善意与乐观,可以慰藉行色匆匆的游子乡愁,甚至劫难。

春芽拥有顽强的选择性记忆,他一直相信这种乐观,这种乐观给予了他继续创造的理由和激情——或许正如歌德所说:“历史赋予我们最好的东西,就是它所激起的热情。” 因此,在春芽的历史观中,没有固定的锚点,更没有正统概念,他更相信灵感和热情,而对先验的理论或假设的逻辑缺乏兴趣。他对历史的关注更多是灵感式的顿悟,是审美的,而非逻辑分析和价值皈依。他的好古不是留恋于古老趣味的复古,而是相反,是与古人的抗辩。而他曾对我说道:“没有正统和复古的背景,这正是现代绘画的最大贡献和进步。”他对历史的追忆,不是撤退,而是在历史中去直面沉重的压力,甚至是,在历史压力之下,把自己逼迫到无路可退的境地,从而破釜沉舟、孤注一掷——绝非寻求安全,而是放胆豪赌。

历史内容在春芽的脑海中不是历时性的序列,而是共时性地悬浮在一个开放无边的空间中,如星汉无涯的太空,他自由地从一个星球飞向另一个星球。这种思维特点在他画面空间中展现得淋漓尽致。尽管早年接受了严格的版块和结构训练,但他最享受的空间仍然是开放自由的散点式的空间,并认为这是中国书写语言最为精髓的空间表现智慧。书写性的绘画语言与象形文字是胎息相通的孪生兄弟,图形的书写与语言文字的书写有着内在的基因联系,这是母语一般强大的传统——这正是春芽认为的最重要的传统。

周春芽,《太白山图》局部,布面油画(四联画),250×1200cm,2019年。图片版权 周春芽,龙美术馆。

春芽的开放思维和想象力时时感染着我们,他也有较真的实证,但更有天真的想象。在画室里,他经常摊开中西方名家的画册,进行对比研究,在欧洲现代主义绘画及德国表现主义绘画中,兴致勃勃的去寻觅那些与中国书写暗通消息的端倪,并想象通约的可能性。他把黄宾虹的山水与塞尚的风景做对比,把梵高的花卉和黄宾虹的花卉做对比,每每有惊人的发现。当然,他不会在画布上去刻意模仿前人的图式和形迹,而是进行适合自己手感、语感和材料的全新转换。他自己低调地认为:“我的兴趣不是局限在油画领域,而是对语言边界的拓展。”

春芽90年代早期曾钟情于八大的高简、张扬,曾刻意转换八大的语言;曾长期流连于董其昌的幽绵淡远,他欣赏的董其昌,并非高山仰止、集阙大成的典范,而是欣赏他进退裕如的语言才华,和他对传统图式的高超的综合转化能力。这些古典的启示,曾给他的实验带来了兴奋剂,让他在现代主义及表现主义绘画中找到暗合的信息。在90年代的山水和太湖石系列中,既蕴藏着古老的文人笔墨涵养,又展现出强烈的现代视觉意味。

自2010年以来,春芽一直注重对王蒙和石溪的笔墨研究,但出人意料的是,他将这些灵感令人难以置信地转化成了妖冶的桃花和神奇的园林景观。春芽从不简单地挪用表层图式,对传统资源,他一直有一种生猛而出人意料的改造能力。他没有迂腐的考据意识,但有敏感的现场意识。他曾告诉我:“我们的价值,不是继承了什么,而是证明了有价值的东西,仍然能承载我们的激情。”近年来,春芽对王蒙燃起了熊熊的热情,《太白山图》、《具区林屋图》、《丹山瀛海图》、《青卞隐居图》、《花溪渔隐图》、《秋山草堂图》……他与这些经典朝夕相处,竟日流连。说实话,他的较真劲儿和实验的执行力,让我这山水科班出道的反倒生出了临渊羡鱼之叹。

周春芽,《太白山图》局部,布面油画(四联画),250×1200cm,2019年。图片版权 周春芽,龙美术馆。

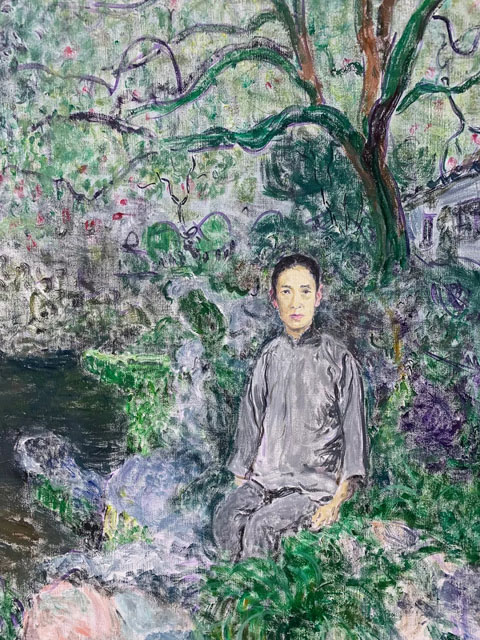

新作《具区林屋图》(组画)便是留意于王蒙的语言研究,带有强烈的实验性质的作品。这组作品以太湖林屋洞为造境蓝本,持续数月完成了两件巨幅的布面变体,以及两件纸本变体。有意思的是,他天真地将自己的工作室以任性的笔触放置进了这个洞天乐府之中。为了创作这个系列,他曾邀我一起飞往台北,到台北故宫博物院仔细观摩王蒙《具区林屋图》,并曾先后两次进入林屋洞考察。这一组作品是与六百多年前的王蒙的对话,从物象形态、笔触和色彩来看,与他90年代“中国经验展”的那组山水作品有一定程度的呼应,但书写性更为纯粹,更富有细节层次,画面场景更为充实。春芽的《具区林屋图》借用了王蒙拍塞满密的经典范式,同时综合借鉴了沈周《庐山高》的崇高感,强化了形感和结构秩序,巧妙地借鉴了古典青绿山水的色泽感,气质显得古雅、内敛。细审笔致,处处轻松率真。但深知周春芽作画习惯的朋友都知道,这些看似随意的物象,全部都有现实的、确切的蓝本。他习惯于这样的较真,脑子里装满了江南真山真水和园林角落,他可以一边画,一边像热心的导游一样向你细心指点:那儿是来自天平山,那儿是来自林屋洞,那儿是来自片石山房,那儿是来自狮子林……胸中丘壑,胪列五岳,所有物象全部由来有自,信而有征,从不轻易杜撰或敷衍了事。尽管采用了散点透视,但春芽一直对自由的空间有极高的警惕:开放的空间更需要严明的秩序约束,否则,物象失于统辖,极易沦为散兵游勇。春芽对画面结构和形式感有着极强的控制力,总是能举重若轻地兼顾平面感和纵深感,将场景的空间表现和叙事轻松达成平衡。他的《具区林屋图》显然是与王蒙唱对台戏,颠覆了文人内向、矜持的语感,笔触显得率真、任性甚至顽皮,同时大胆地汰炼了物象细节。在他的观念中,书写是一种加速的绘画策略,是笔触与形象最高效率的动态匹配。他要的是一种动态的涌现感,而不是一个静态的景观图像。在语言和修辞层面,周春芽一直是高度自觉的。

周春芽,《太白山图》局部,布面油画(四联画),250×1200cm,2019年。图片版权 周春芽,龙美术馆。

春芽对王蒙的研究兴趣衷心如炽,欲罢不能,他目前阶段性地认为:在“元四家”中,王蒙具有最高的绘画天赋和再现能力。或许,就目前而言,他在王蒙身上找到了可以“借题发挥”的兴奋点。

今年5月,我们一起去宁波天童寺,他实地踏访了王蒙《太白山图》剧迹衍生之地,并开始全身心地计划着自己的《太白山图》。在他眼中,王蒙的魅力不是来自语言风格和形式层面,而是他作品中蕴藏的那种深深沉浸的现场关照和高妙的表现智慧。这种沉浸感召唤着他的内心冲动,要亲自去验证六百多年前的现场,寻找到自己视觉和内心的服帖。

周春芽在太白山采风。

周春芽和88岁高龄的母亲在太白山上。

春芽挽着88岁高龄的母亲走在太白山的松径上,在他脸上,我分明看到了那种天真的兴奋,见他开心地笑道:“这是我妈的老家——外婆家——嘿嘿,我晓得咋个画了。”他转过身对他母亲说:“我要把你、把外婆、爸爸、冬苗和夏红——把我们全家都画进去。”在那一刻,他脑海里其实就萌生了与王蒙对话的机关,或一个契机,而王蒙的太白山,仅仅是他借题发挥的由头。在春芽看来,最好的语言具有一种如母语般的亲切感。

在这张巨大的作品中,他压缩了场景的细节,对现场物象进行了适合书写的改造,形廓简明,秩序井然。构图分为四个单元,每个单元都是独立完整的叙事情节,将母亲的少年、青年、老年和家庭身世的叙述划分成四幅紧密连属的画面。这也是他向母亲的献礼,当然,更是他关于自身文脉和艺术旨趣的巧妙托喻。

周春芽,《太白山图》局部,布面油画(四联画),250×1200cm,2019年。图片版权 周春芽,龙美术馆。

这件巨大作品创作时间持续了几乎整个夏天,而实际的准备时间,大概至少有两三年的时间。我们一起飞台北看《具区林屋图》,去苏州探访林屋洞;飞沈阳看《太白山图》,去宁波太白山拜谒天童寺,将无人机放至高空俯瞰周遭地貌,比照王蒙原作进行较真的分析和考证;去上海博物馆看王蒙的《丹山瀛海图》,去宁波丹山赤水实地考察,并用无人机拍下周遭概貌,比对山东崂山的场景……春芽对现场高度重视,对于古代山水原作,他从不轻信逸笔草草之说。当然,对于那些逸笔草草的作品,他似乎也并没有多大兴趣。从现场回到画室,一边翻阅古代资料,一边比对现场照片和影像,但他不是想如何表现一处古迹,而是在投入的想象:如何能营造出一个超越前人的视觉奇观。

周春芽在丹山赤水采风。

在新作中,可以看到春芽笔性的一些转变,行笔速度更加沉稳,色层如积墨一般层层叠加,非常注意笔触之间的错落揖让。去年冬,我们一起在北京故宫博物院看四王展览,他站在一张王原祁仿王蒙山水前看得入神,似乎是自言自语:“慢下来是一种功夫,感觉快的其实要慢,金刚杵力大无穷。”书写不是制造肌理,而是力量、速度的高效控制。即使是可以使用薄油灵巧地进行烘染的背景和负空间,他也尽量用带有摩擦感的笔触去书写出来。在新作中,收敛了流畅、帅气的用笔,尽量朴素沉着。当然,他细心寻找与王蒙语言的对应逻辑,与王蒙的《太白山图》在语言和形式上形成一种若即若离的互文关系。但细心人会发现,他对王蒙的图式形态、质感、色彩进行了逆向的解构。更重要的是,他是敏感地面对一个直觉的现场,远比津津乐道于笔墨考据高出一竿头。

与前几年的园林作品相比,春芽在色彩上也做了新的尝试。新作大量采用低价色和灰色,更注重厚薄对比,材质饱和度也控制得“惜墨如金”,先前的刺激色感也有所收敛,气质更趋于含蓄内敛。春芽对色彩、空间和平面结构下足了功夫,跳跃、拧曲的笔触,加上补色反差,使画面显得透明、斑斓、光彩照人;利用阴阳反衬,巧妙地表现了光感,画面散发出一种柔和、泛漫的光感,不确定的光源使场景更显神秘宏大。春芽一直不喜欢过于实事求是的直白景观,他一直重视内心视觉,更注重离形得似,对现实场景的超越和形而上的转化才是他的修辞目的。那些看似近乎涂鸦的笔触,全是从现场中一步步推演而来的,全是从现场中抽取而来的具体的物象高度符号化的痕迹。他有意打破传统书写点线的孤立和分割感,不用圆锥中锋的笔触,而是用粗大如帚的刷子,正、侧、顺、逆变换不定,笔触更趋杂沓;以大驭小,愈是细微,越是用大笔挥策而出,大匠运斤,腕底生风,整个画面弥漫出一种雄阔苍茫的气象。

周春芽,《太白山图》局部,布面油画(四联画),250×1200cm,2019年。图片版权 周春芽,龙美术馆。

语言本身就是思想,语言的魅力不是外在的炫耀,而是内心真实的朴素显现。春芽从不拘执于局部的精致和完整,对光滑和流畅也具有先天的抗拒力。在他看来,这个世界,已经不缺少甜美和完整的景观图像,缺少的是——直指人心的朴素力量。

2015年,春芽在《仿石涛画意》上题了一首诗:“三百年前石涛公,想见其人与我同。旧曲新翻唱杨柳,颠倒古今如梦中。”好一个“颠倒古今如梦中”,正是他那种“大道氾兮,其可左右”的腾挪意识和鲜活的创造激情,让他在古人面前,触手成春,心神俱旺。在太白山上,他探访前贤剧迹,如虔诚的信徒神情端穆地走在朝圣的甬道上;而在他自己的画面中,又恍如一个天真的少年,欢快地奔跑在去往外祖母家的山路上——任性、敏感、质朴的语感,让人艳羡,将古老的王蒙带到了一个“颠倒古今如梦中”的青春世界。周春芽,一直是一个令人意外的逆行者,穿行于较真与天真之间,——当春乃发,花开满树。

2019年10月10日于上海

2018年10月27日,艺术家周春芽与本文作者漆澜在辽宁博物馆观摩王蒙《太白山图》。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号