自1947年起,每年8月,随着爱丁堡国际艺术节(Edinburgh International Festival)的举行,全球最富激情和创意的艺术家和演出汇集在苏格兰首府。2019年的爱丁堡国际艺术节将在8月2日举行,在此之前,爱丁堡艺术节(Edinburgh art festival)已于7月25日在城市展开,美术馆、画廊均推出了规模不等的展览。

艺术评论家乔纳森·琼斯在爱丁堡各展览的观感体会。在他看来,布里奇特·莱利的回顾展令人眼花缭乱,苏格兰国家美术馆拼贴画的历史令人眼前一亮,但有些年度艺术展则像混合包,参差不齐。

欧普艺术的杰出代表布里奇特·莱利(Bridget Riley)应该是被“禁止”的。 在参观她在苏格兰国家美术馆举办的耸人听闻的回顾展时,就过了那么几分钟,我的感观便被改变了。其绘画作品在沙龙中摇摆滚动,在波浪中移动, 绘画作品还将山丘和水槽从平坦的表面送入三维空间中。一件莱利的作品让你变大、另一件又让你变小,而爱丁堡艺术节的其余部分则根本没有这些效果。

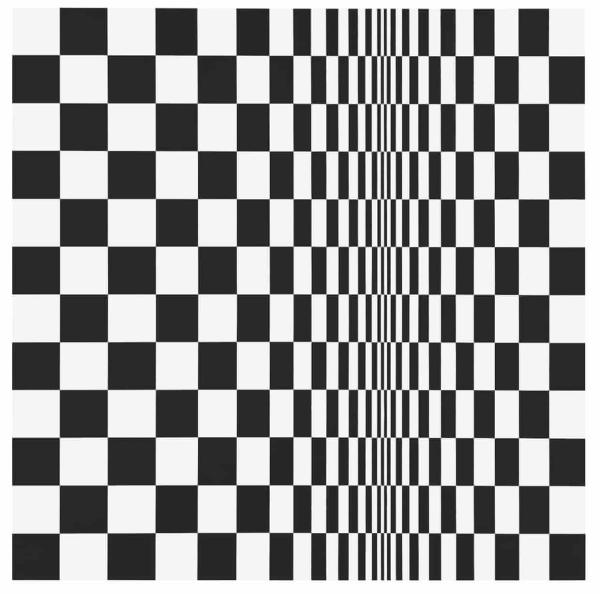

布里奇特·莱利,《广场运动》(局部),1961

莱利现年88岁,但她的艺术作品在这个闪亮的展览中显得又是那样的年轻。这也是她长期艺术生涯应得的展示。六十年来,她的实验精神和令人眼花缭乱的智慧正确地被展现出来,其中包括了她持久的遗产——20世纪60年代的乌托邦主义。

展览拒绝按时间顺序推进。 相反,它是通过莱利对乔治·修拉(Georges Seurat)斑驳光学艺术的迷恋而展开。1960年,她画了粉红色的风景画,描绘的是一个乡村景色,有着蓝色、粉红色和金色分隔点组成的光影。在展厅内,当你的眼睛刚刚适应了这种不真实的点彩主义,便又被描绘1961年广场运动的诡异的,黑白视觉所吸引。该作品由令人难以置信的一系列缩小矩形组成,就像一个幻想的棋盘,让你感觉在现实结构中的折叠。

布里奇特·莱利,《粉色风景》,1960

那里是一个心灵的过山车。为什么不呢?这是一个节日。值得我们为之疯狂。莱利20世纪60年代早期的黑白经典融入了她十年后期绘制的《无石的墙(stone-free walls)》中。当粉红色和绿色混合在你的脑海中时,你会进入一个充满惊人图像的空间,那里揭示了她颠覆性背后的那些错综复杂的计算。

这是侵入你生命中的艺术。1976年,她在绘制红色,绿色和紫色翘曲波长的《Clepsydra》。当世界其他地方倒下时,莱利还在旅途中。当然,这是因为她的艺术对麻醉品(毒品)没有任何意义。它的喜悦来自纯粹的视觉体验。这个展览的悖论是,当你享受从墙上传来的纯粹嗡嗡声时,你永远不会被这位艺术家的纪律所吓倒。莱利大而开放的画作中有着蒙德里安( Mondrian)或巴内特·纽曼(Barnett Newman)的紧缩。 任何效果都必须通过她简单明了的抽象线条和颜色来创造。 在这些自制的规则中,她创造了世外桃源。

布里奇特·莱利,《clepsydra》

走出莱利梦幻般的梦境,进入除了2019年的乌托邦世界之外的任何事物都是一种冷酷的冲击。在爱丁堡旧城区的一条小街上,纽约人阿尔弗雷多·贾尔(Alfredo Jaar)已经竖起了一个简单引用塞缪尔·贝克特的标语:“我不能继续,我会继续( I Can’t Go On, I’ll Go On)”。这件艺术品是令人沮丧的,因为我们知道他的意思。但是,所有的艺术都能做到在重压下呻吟吗?

阿尔弗雷多·贾尔作品,《I Can’t Go On, I’ll Go On》

至少格雷森·佩里(Grayson Perry)在他的讽刺中加入了一些魅力。 “Dovecot”工作室展示了一套色彩鲜艳的挂毯,讲述了英国现代儿童朱莉·科普(Julie Cope)的故事。他的父母和父母的朋友在20世纪70年代的巴西尔登(Basildon)被描绘成布鲁盖尔(bruegel)般娇媚的,庸俗面部和毛发,戴着腌鱼领带。每个人都有同样的狂躁绝望表达。

格雷森·佩里(Grayson Perry)的挂毯作品

佩里和莱利的作品形成了鲜明的对比。它们都加速了爱丁堡对色彩的认知。然而,在20世纪莱利将自己置于崇高抽象艺术的地方时,佩里则喋喋不休地讲述“平均”生活故事,正如他所描绘的人物Cope那样。

对于詹姆斯·理查兹(James Richards)的艺术而言,他没有理由去攀登卡尔顿山。那里是一座高耸的岩壁,爱丁堡的旧天文观测台悬挂在那。使用北方雅典卫城作为“艺术品画廊”的新家是一个好主意,但它需要一些好的艺术,理查兹显然无法提供好的作品。他的声音安装被安置在圆顶室内,尽管音响方面令人印象深刻,却没有什么意义。

詹姆斯·理查兹(James Richards)作品

艺术节里有更好的音乐装置作品。在Talbot Rice画廊里,来自中国香港的作曲家、艺术家Samson Young在这里播放了电影《Cologne’s Flora Symphony Orchestra》中演奏的柴可夫斯基第五交响曲。但是,在铺设地毯的地板上,你可以听到来自疣状物体的咕噜声,水龙头和呼吸声,而不是其郁郁葱葱的音乐情感。艺术家编辑了音乐,以便我们听到演奏者的身体动作,安静之后是他们用嘴唇吹管乐器或拿起小提琴时的噪音。令人着迷的是你仍然可以听到表演。

Samson Young的音乐装置作品

Young艺术中的政治比贾尔(Jaar)作品里的悲惨迹象,或是佩里(Perry)的更集中。他的作品也比在国会大厅上安置的内森·科利(Nathan Coley)笨拙的文字片段更加紧迫。而大卫·巴彻勒(David Batchelor)在英格尔比画廊的“发现色彩艺术”是一个诙谐的游戏 ,他在颜料罐头的盖子上粘了文字,说明弗兰克·斯特拉(Frank Stella)对颜料的要求与对罐子里的颜料是一致的。或许是因为莱利在你脑海中响起,他的讽刺似乎缺乏能量。

大卫·巴彻勒(David Batchelor)擅长一种拼贴画。他是可爱片段的收集者。也许他可能被挤进了苏格兰国家现代艺术美术馆的“400年的拼贴画展”中。这个展览正令人愉快地打破艺术史。

Natalia Goncharova,服装拼贴设计,1915年

Eileen Agar《 Fish Circus》

你有见过英国六人喜剧团巨蟒组(Monty Python)的特瑞·吉列姆(Terry Gilliam)和毕加索(Picasso)出现在同一个展览中吗?也许你有。那么,巴洛克艺术家彼得罗·达·科尔托纳(Pietro da Cortona)与杰米·里德(Jamie Reid)设计的专辑《Never Mind the Bollocks》一起展出呢?啊哈,我可以听到策展人说,“你没看到那个人来了吗。” 这个展览是一个疯狂的拼贴画展,甚至包括了查尔斯·狄更斯的“艺术品”。 大约在1860年,他和他的朋友威廉·麦克威德(William Macready)用折叠的艺术复制品贴上了折叠屏幕。

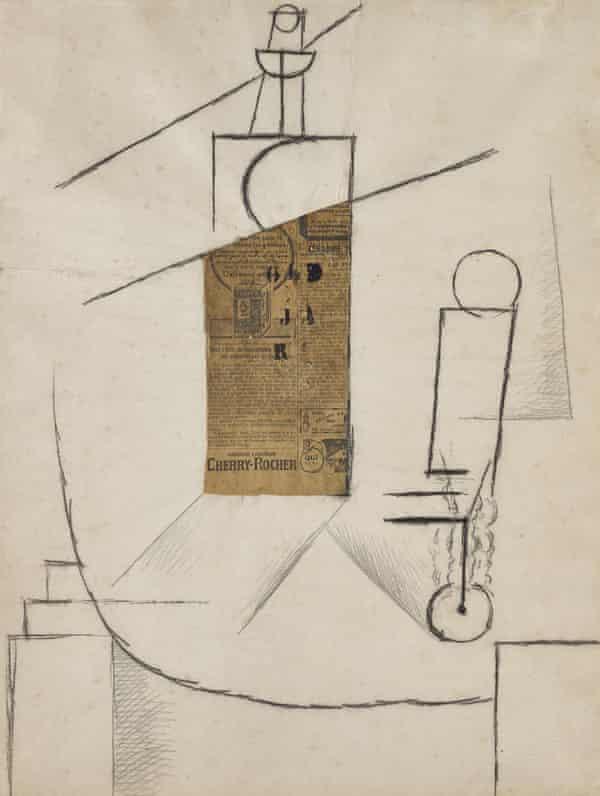

换句话说,1912年,当毕加索把一张报纸贴在他的《静物瓶和玻璃桌》上时,经过切割、粘贴以形成瓶子的主体,在纸上添加一个豪饮广告以增代表性……他和他的立陶宛同伴乔治·布拉克(Georges Braque)并没有“发明”拼贴画。因为拼贴画早已有之。他们只是在做维多利亚时代人所做过的事。难怪现代拼贴画经常适合用在维多利亚时代的物品上。马克斯·恩斯特(Max Ernst)为他的视觉小说创作的作品和保罗·艾卢德(Paul Eluard)在巴黎咖啡馆里的大象图片与这里古老的早期作品相得益彰。因为这些超现实主义的杰作是通过蚕食旧的19世纪出版物而被创作出来的。彼得·布莱克(Peter Blake)于1962年的杰作《玩具商店(The Toy Shop)》就是一个粘贴在一起的童年记忆宝库。

1912年,毕加索的拼贴作品

马蒂斯拼贴作品

拼贴作品是非常有趣的,但我不买账它的论点。那是因为重要的是粘贴纸张可以成为艺术。

把每一个维多利亚时期的纸玩具叫做拼贴画,就像杜尚(Duchamp)之前把雪铲子当做现成的艺术品那样。尽管如此,怀旧是诱人的。而旧的图像可能会带来一些在莱利的艺术中发光的乌托邦主义。格拉斯哥梦想家吉姆·兰比(Jim Lambie)的《粘手指(Sticky Fingers)》是对恶魔力量的迷幻召唤。他在黑白照片上拼凑了一系列令人陶醉的鲜花,从花朵中可以窥视米克·贾格尔(Mick Jagger)的女性般的眼睛。兰比一直在莱利的颜色内阁中徘徊,他证明了美感仍然可以让人头脑发热。

Caroline Achaintre作品

Lucy Wayman作品

在爱丁堡艺术节期间,各场地展览将会持续至8月25日。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号