国家一级美术师

中国美术家协會理事

现任上海市美术家协会常务理事

上海市美术家协会中国画艺术委员会委员

上海中国画院画师

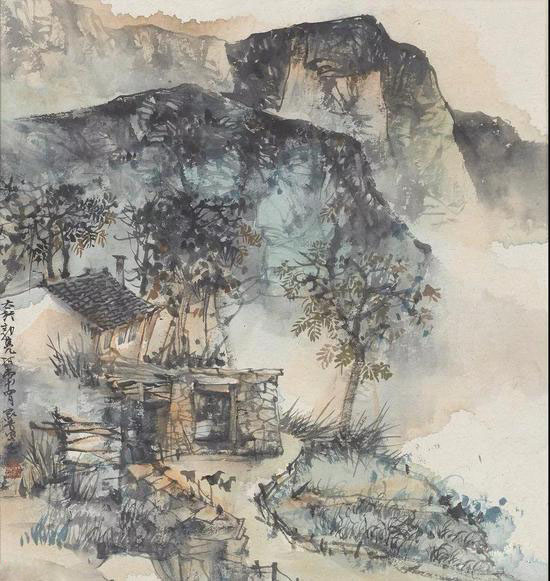

山水No.1

山水No.2

山水No.3

山水No.4

山水No.5

山水No.6

山水No.7

山水No.8

山水No.9

山水No.10

古代文论家刘勰提出的“神与物游”,其观点在千百年的岁月磨砺中,已经成为中国艺术的一个伟大传统,不仅在于精神观照的高度,生命体验的深刻,情感表达的独特,表现形式的浪漫,更重要的是其中包涵丰厚、内蕴深广,并以启迪精神打开一扇创造之门,通往艺术创造的理想境界,因此,“神与物游”的开阔气象、精神与观点始终充满了生生不息的活力,书写了中国艺术的辉煌篇章,并孕育了无数的中国艺术经典名家。

“神与物游”,是指物我双方既彼此分属不同层面,又相互交融、共同运动与作用的一种充满玄机,并超然升华的艺术创作过程与方式。在艺术创作中,它促使画家不拘泥客观世界的原生状态,任想像力自由驰骋,得以出入内外,游走上下,物我贯通,去穷究内在本质,表现现实世界并不存在的精神图景,或如梦如幻,或空间错位,或意象倒置叠加等等,颇有一种天马行空般的超然与舒放感;景物的物性被大大消解,神思的作用被强化,所有物象均被意象化为心迹的表达;经验告诉我们,太实则缺乏灵动,难以产生视觉张力,而“神与物游”的状态,是物性的沉重被解脱了,创作方式一变而为——以神写形、以虚写实,在有限的空间中实现“小中见大”、以心度物、客观物象与生命精神在此间有机整合为运动状态及节奏、韵律之美。

“神与物游”,突出的是神思,强化的是想像,追求的是自由,调动的是艺术思维的内在机制及其特殊功能,表现的是生命精神图景,它以超然的气度和胸襟,将天地之气与人的精神气貌相比拟、相联想、相交融,并体现为自由联想的思维方式和直观的思维特点,虽然其结果是脱离了原来物象,但仍保留并充溢着生动的直观特点,由此产生的形式意味是别具韵致的,它景象开阔、意境深幽。

以“神思”为主的“神与物游”,强调的是形而上的把握方式和认知特点,在“以情舍理”中感知并表达精神视野中的世界和景物,在这里,精神表现成为艺术魅力的主要来源,并成为贯穿艺术思维始终的规范与法则;事实上,愈接近艺术规律与艺术本质,便发现“神与物游”及其产生的魅力和理想的审美表达,具有不可替代的涵盖性和生成作用。譬如写意山水画中的意象处理的感觉性强调,空间关系的自由构成,整体氛围的浑然苍茫与不计逻辑关系和细节等,都说明了这一点。

“神与物游”与艺术理想,是相辅相成的,相互作用的,在“物以貌求、心以理应”中呈现出情物互动的特点,使神思与物同在共生,互为依托,在物生情、在情随物中又超越物,使神与物的合成体摆脱物性之枷锁的沉重,随意绪灵动、飞扬;当然,离开了物,等于离开了本源之根,难有神韵之花盛开,而神韵之花又辉映着本源之根,两者相互作用产生的正是富于精神意义的视觉意象魅力。我们在石涛的山水画、齐白石的山水画、黄宾虹与陆俨少的山水画中,都不难看到这一点。

艺术实践表明,创作中的“神”一旦投注到对象的“物”之上时,在事实上经历的是心灵的提升与品质的修炼,无形中产生了面对现实景物的美感距离,而距离的此端为现实之物,彼端则是艺术理想与审美向往;这样的审美关怀与理想追求,超越市俗与物性的羁绊,并脱离时间因素有限的限制,在“肆行无碍凭来去”的状态中,发挥精神的自由本质特性,在理想的召唤与引领中,获得“神与物游”的逍遥和自由,使作品的质地与品格获得新的高度。

艺术中的“神”、“神思”等,是一个很内在的东西,关乎着对外部世界和内心世界的深层理解;基于这一点,历代优秀画家及其经典作品,都始终把握着——以“神”之意,忘怀现实、游心物外的原则,以超越市俗的物性与实在,直接与宇宙精神交感相契,抵达所谓“独与天地精神往来,而不傲倪于万物”的形而上体验和理想境界。这个理想,缘于“神与物游”的形而上行为体验,即绘画中的变物象为意象、写实转换为写意等,其实,是透过“观于天地”的直觉感知,充分知觉自然无限圆满的美感本质,找寻、发现并表达人与物共同精神美感和生命情调;“神与物游”乃是将此看作一条通向理想境界表达与表现的重要通道。

事实上,艺术传统与艺术理想,是人类精神发展与需求的一贯性、变异性和多元性的必然表现,而由艺术传统走向艺术理想、仍然是人类艺术地面对世界、表现世界的自然过程;显然,其中的丰富性与魅力在于,这里有现实与理想、此岸与彼岸、历史与人生的丰富内容,有着绵亘无边的空间延伸,有着很多诱人的求知之谜……;因此,可以说“神与物游”是审美活动中,古老而又常新的艺术命题,“神”与“物”是不同条件、不同因素的概念,但互为依托、互为前提的它们的共生与互动则是在更高层次上合而为一的艺术创造。

“神与物游”,必然地带有诗性的气质和倾向,当代画家对“神与物游”的运用,并不全然是出于对传统的追寻,或纯粹的艺术选择,在很大程度上乃是对文明反思的结果和对人的个体存在价值的体认,因此,往往在沟通了精神史和艺术史的范畴中,与既往的艺术传统发生了关联。

审美理想,是一切艺术创作的动力,在理想的引领下,“神与物游”的思维状态油然而生,并以“感觉”的逻辑运行。因而,冲击了古今画家的襟怀,使画家顺势而发、一发而不可止,艺术思维一旦张开,记忆表象一一浮上心头,往事历历在目、意象心迹神韵联翩而至;在浮想联翩、文思泉涌中,“取其质、略其形”,一切应运而生,而“文以气为主”、“充实之谓美”、“立象以尽意”,以及“如行云流水、初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止”的品格亦得到孕育和成熟。

其次,审美理想的终极性,要求艺术表达中的“神与物游”体现为自由、舒展、纯正与单纯,在“心有灵犀”的通感中——即直觉顿悟中豁然开朗,把握对象本质,实现“物我两忘”与“神与物游”的理想境界,把握生命情调与审美真谛,直抵生命世界的内蕴;显然,“神与物游”的创作状态和相关艺术方法,在积累、叠加的过程中产生了质的飞跃,在深化内涵与提高作品境界中,实现着艺术审美理想,这样的作品,必然呈现为大道至简,深刻而单纯、丰富而简洁的特点。

精神与理想的共同作用,在创作中是最常态化的方式,它们统摄着整个的创作过程,并助力着“神思”与想象的合一进程,推动着理想与境界的完整表达;使绘画中的点线、笔墨、色彩、韵致等构成理想与境界的基调,在意象与空间构成中,“神思”、理想的自身结构力量作用于观念与思维,作品的有限空间按神思、理想的感觉性场景实现秩序化,作品因而体现了“物我两忘”、“神与物游”的境界。这并非是外在剪辑、组合与拼接可以完成的,而是内在情感贯穿统摄和有机整合的结果,“神”、“物”在同游中产生的“不似之似”的自由、空灵与飘逸感,它们是形式,也是内容;是过程,也是结果;是审美,也是认知;具有“内结构”与“外结构”、“有形结构”与“无形结构”完美统一的审美特点。

唯有神思与理想的移入,寻常事物才能着上神韵情思的超然色彩,并注入了生机勃发的生命气息,景物意象得以扩展 ,生机郁勃,神采焕然,画家的情感与理想在这里有所依凭、确证和呈现;此时,思维形式表现为创作主体与意象主体情感的互相激活、互相整合,完成既具有“神与物游”的特点、又具有理想境界之美的绘画文本创作。

实践告诉我们,只有当作品体现了“神与物游”的圆融感,又展现了理想境界的高度,才是艺术美学的最终效应,也是审美理想的最终实现。

“参古定法,望今制奇”,“才自内发,学以外成”,阐述的是对艺术内部矛盾及其运动的规律性认识,艺术发展的流程在一定阶段是要发生变化和转折的,即“文变无方”,惟其如此,才能带来艺术创新和发展的的极大自由,所谓的“设文之体有常,变文之数无方”的“有常”与“无方”的矛盾统一,正是“思无定契、”“理有恒存”的规律性表现。

“神与物游”在当代绘画中依然发挥着其独特的启迪与推动意义,演绎出丰富、多样的艺术形式和风格,它的本质意义与永恒价值在当代文化语境中日显深刻。甚至成为当代画家们的艺术抱负。尤其是在艺术走向现代的进程中,坚持本土文化的现代立场,以当下经验对接传统美学,获得的必将是一笔丰厚的精神资源。

今天的中国画家,不少人不但转向了历史,贴近了传统,还以浓厚的兴趣对过往的历史和传统进行着现代演绎,其实这是一种宽广格局的建立、一种大气风范的体现、也是一种生动郁勃活力的展示;当我们一旦沉静下来,认真深入到历史和传统的纵深与精神的深邃处时,不难发现永恒艺术的根本之处和重构当代艺术格局的契机,就在眼前。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号