一六一〇年,渐江出生在安徽南部的歙县─当时的安徽在经济上极为发达,虽然也经过了明清易祚的战乱。渐江俗姓江,名韬,字六奇。他早年曾经师从于汪无涯读“五经”,习举子业,做过明朝的诸生。三十四岁那年,李自成带领他的起义军杀入京城,崇祯帝朱由检自缢,明朝灭亡了。随后,清兵入关,占领了京城之后又挥师南下。顺治二年(一六四五),清兵进攻徽州,城陷,他的家乡就在清军的铁蹄下巢倾卵覆。

清 渐江 梅花图 52.8cm×78cm 1657

上海市文物商店藏

一六四五年,在歙县抗清的金声、江天一被抓,送往南京后遇害。另外一位参加抗清武装的汪沐日(一六〇五——一六七九),则与同乡吴霖、王玄度、汪蛟等人一同逃到了福建,投奔在南明隆武政权之下。次年八月,隆武政权覆灭之后,复明的希望到此彻底宣告破灭。汪沐日皈依于古航道舟门下,出家为僧,法号弘济。

清 渐江 天都峰图 99.9cm×307.7cm 1660

南京博物院藏

在歙县失陷之后,江韬(渐江)与友人程守哭别于相公潭上,然后跟随残存的部队到福建投奔唐王朱聿键,继续他的抗清复明运动。康熙《歙县志》中的《弘仁小传》记:“师汪无涯,受五经,乙酉年,自负累累卷轴,偕其师入闽。”擅长考评画家史料的汪世清曾经在一篇名为《弘济与弘仁》的文章中问道:“汪无涯是谁?”一向以严谨著称的汪世清,此时也不能不大胆猜测:“汪无涯就是汪沐日……他们都同于乙酉冬入闽,或即结伴而行。后来,他们同依古航为僧,不仅其志相同,其遭遇相同,而且有可能一人就为另一人的引进。”虽然并无史料进一步证明此推论的“准确性”,然而却是理解渐江的一个重要环节。

清 渐江 幽亭秀木图 50.4cm×68cm 1661

故宫博物院藏

古航道舟(一五八五——一六五五)原姓郑,福建泉州人。能文章,有时誉,事母至孝,母亡后出家,是博山无异元来(一五七五——一六三〇)的法嗣,先后主持浦城、建阳、江西等地的几大寺院,所以在晚明,他在福建、江西一带的声名极盛,但在收徒方面,却“如铁壁千寻,绝无肯诺”,因而渐江能够拜在他的门下,实在是一件不同寻常的事。从法嗣的角度说,渐江属禅宗青原下第三十七世。

清 渐江 晓江风便图之一 256.5cm×28.5cm 1661

安徽省博物馆藏

附带一提的是,“老僧三十年前未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来,亲见知识,有个入处。见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依前见山只是山,见水只是水。”(《五灯会元》第十七卷),就是青原惟信的名言!

清 渐江 桐阜图 91cm×27cm 1662 上海博物馆藏

应该与汪沐日同时,渐江在福建皈依古航禅师,出家为僧,这一年,他三十八岁。出家后,他法名弘仁,号渐江学人、渐江僧;又号无智、梅花古衲。出家后的他在福建住了多年,除了习禅,也云游各地。

以下是他大致的行踪:

四十二岁,在南京。四十三至四十六岁,在芜湖。四十七岁,返歙,游黄山。四十八岁,复游南京。四十九岁,在南京,住惠应寺。五十岁,回歙,并在黄山云谷寺挂单。五十一岁,住在歙县五明寺,在休宁建初寺挂单,又回五明寺,往庐山,阻于雪,留鄱阳。五十四岁,渡鄱阳湖,游庐山,返歙,居五明寺。未数月,寻昔日游庐山时所脱下的残破草鞋,仿佛又要远行的样子,却在大呼佛号之后示寂,死时,仅得五十四岁。

清 渐江 疏泉洗砚图 69.7cm×19.7cm 1663

上海博物馆藏

以“甲申之变”为标志,明代的知识分子们经历了一场大变故。在这场变故中,有的在英勇地抵抗,有的自杀殉国;更多的人则是隐退山林,或在佛寺中安身─渐江走的便是后一条路。

在我看来,渐江同时具备两种身份:一是僧人,一是“遗民”。

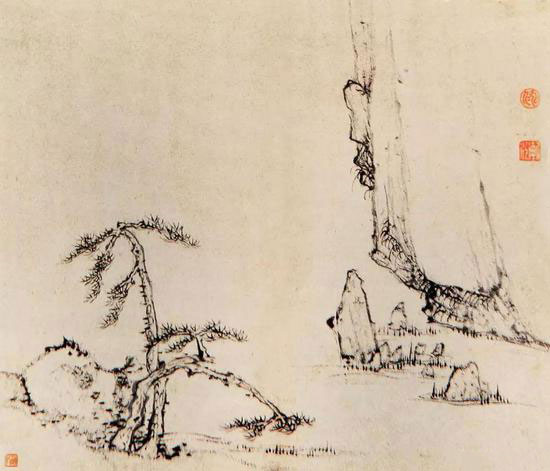

清 渐江 临水双松图 24.3cm×20.7cm 上海博物馆藏

在中国文学艺术史上,“遗民”大概是最不可忽视的一个重要组成部分─而“遗民”身上所特有的一种“气节”,也非寻常文艺学所能理解。

何谓“遗民”?归庄在《历代遗民录序》中说:

“凡怀道抱德不用于世者,皆谓之逸民;而遗民则惟在废兴之际,以为此前朝之所遗也……故遗民之称,视其一时之去就,而不系乎终身之显晦,所以与孔子之表逸民、皇甫谧之传高士,微有不同者。”(《归庄集》卷三)

清 渐江 黄山图 47.6cm×145cm 1661

江西省博物馆藏

身处变革之际的归庄所言甚确,“遗民”不同于“逸民”和“高士”,虽然他们有重叠之处,但“遗民”却是在国家政权发生变动之际,不服务于新朝。

生于一六一〇年的渐江,早年生活正值晚明最为黑暗与动荡的岁月,虽然他并未做过明朝的官吏,但是在一六四四年清军入关,接受过儒家经典教育的读书人如何面对异族统治,却成为考验士人的一道人生难题,也是每个人必须交出的一份考卷!

清 渐江 山水册页之一 22.6cm×30cm

在这种情况下,中国士人所面对的,无非两种选择:合作与不合作─要么承受变节投敌的耻辱,成为新朝的官吏或顺民;要么选择成为“遗民”,即:虽然仍旧生活在新朝之中,但是却拒绝变革原来的身份与态度以维持对前朝的忠诚。王夫之在《读通鉴论》卷十八辨“征士”之名实时,就注意到了“遗民”─不妨暂以“遗民”这一名称代指包括“逸”在内的人的复杂性:

“被征不屈,名为征士,名均也,而实有辨。守君臣之义,远篡逆之党,非无当世之心,而洁己以自靖者,管宁、陶潜是也;矫厉亢爽,耻为物下,道非可隐,而自旌其志,严光、周党是也;闲适自安,萧清自喜,知不足以经世,而怡然委顺,林逋、魏野是也。处有余之地,可以优游,全身保名而得其所便,则韦、种放是也。考其行,论其世,察其志,辨其方,则其高下可得而睹矣。”

清 渐江 山水册页之二

在辨析名、实的同时,王夫之还顺便给“征士”即后来的“遗民”分了类,这大概也给我们研究“遗民”的性格,提供了一个最佳的参考视角。

而像王夫之这样明清之际的“遗民”的主动选择与承担,除了是其存在方式的一种选择之外,更意味深长地承担了士的另外一种职责:他们继承了中国的“士”的传统,并将自身置身这种传统之中,并身体力行地实践着它的活力,虽然这是他们终生无法摆脱的困境和痛苦之源。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号