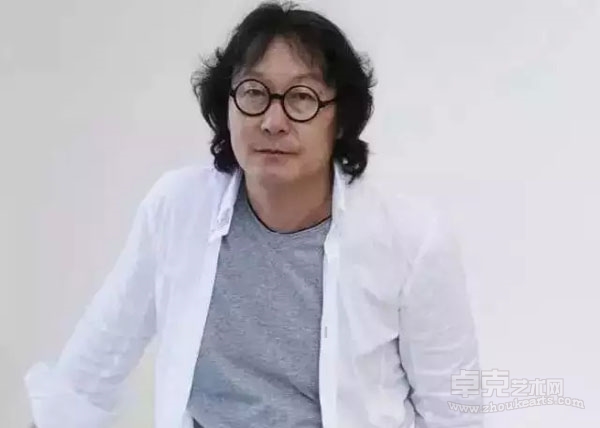

徐冰

祖籍浙江温岭,生于重庆。1977年考入中央美术学院版画系,1981年毕业留校任教,1987年获中央美术学院硕士学位。1990年接受美国威斯康星大学的邀请,作为荣誉艺术家移居美国。现为独立艺术家,生活工作于纽约。曾在美国华盛顿沙可乐国家美术馆、纽约新美术馆、布朗士美术馆、西班牙米罗基金会美术馆、捷克国家博物馆等重要艺术机构举办个人艺术展。曾被邀请参加英国、法国、加拿大、日本、澳大利亚、芬兰、意大利、德国、韩国等国的重要联展。1999年获得美国文化界最高奖:麦克阿瑟奖(MAC ARTHUR AWARD)。

主要收藏记录:

中国美术馆、伦敦大英博物馆、美国纽约及艾维姆美术馆及北达克达美术馆、日本琦玉县立现代美术馆、澳大利亚国家画廊等各大收藏机构收藏。出版有:《中国20世纪的艺术和艺术家》《艺术的过去和现在》《牛津艺术史“中国艺术”》《中国艺术及文化史》。

烂漫山花 Cultural revolution magazine

时间:1975——1977

展览地点:中国 北京

材料:手工油印刊物

由于文革政策,徐冰于1974——1977期间在北方山区插队务农,这期间他和同行的知识青年空余时间,做了大量的当地群众的文艺活动的普及和工作。这套手工印刷的文学刊物是当时活动的记录。此刊物每期印刷500册并发送至农民手中,2005年徐冰回农村探望老乡时,当地农民周尚春把全套保存了30多年的刊物送给了徐冰,徐冰认为:这是他第一件“书”的作品。

碎玉集 Broken jade

时间:1977——1983

材料:木刻

这套以碎玉集为总题的袖珍木刻版画公150幅左右,是徐冰早起作品的一种风格。这组作品表达了他离开农村,进入美术圈之后,对过去那一段纯朴平淡乡村生活的留恋之情。这套版画出现在文革结束期,与文革时期的“假、大、空”形成鲜明对比。

繁忙的水乡 Bustling village on the water

时间:1980

材料:黑白木刻

大轮子 Big tire

时间:1986

展览地点:中央美术学院画廊

材料:轮子、纸、墨水、转印

大轮子是八五运动时期的作品,这阶段的新潮艺术作品普遍要求追求新的语言和精神的乌托邦。这件作品由徐冰和中央美术学院版画系的年轻教员对印刷概念及可能性所做的一次实验——一个可以循环往复永无休止的转印物的痕迹。

五个复数系列 Five series of repetition

时间:1987

展览地点:北京

材料:轮子、纸、水墨、转印

天书 Book from the sky

时间:1987——1991

展览地点;中国艺术画廊

材料:综合媒材装置、手工刻板、印刷及传统书籍装订

这件作品从动工到完成历时4年多时间,整体作品由几百册大书,古代经卷式卷轴以及被放大的书页铺天盖地而成。但这些书物所构成的“文字空间”,包括艺术家本人在内,是没有人可以读懂的。这些成千上万看上去酷似真的汉子,实际上是由艺术家制造的伪汉字。它们是由艺术家手工刻制的四千多个活字版编排印刷而成。

鬼打墙 Ghost pounding the wall

时间:1990

展览地点:艾维翰美术馆、布法罗博物馆、芝加哥史马特博物馆

材料:综合媒材装置、宣纸、墨、土及对实物的拓印

这件作品由对中国长城转印的巨大拓片和展厅中央直径10米的土堆构成。这件作品基于版画艺术“实物的痕迹转印”这一概念。艺术家有兴趣的是“拓印”作为记录手段的特殊意义,它不同于影视或照片等形象记录方式,与前者比较,后者只是影子。拓印的力量来自于它曾经与被表现物的真实接触。

A B C

时间:1991

展览地点:布朗克斯美术馆

材料:陶装置

这件作品以不同文化之间语言转换所产生的荒诞为主题。作品由38个放大了的陶制印刷字模组成,基本概念是选择发音相似的汉子来音译26个英文字母。这种看似合乎逻辑的转译,最后却呈现出一种不合逻辑的怪诞及荒谬。

后约全书 Post testament

时间:1992

展览地点:美国

材料:印刷及羊皮书

作品由300本名为“后约”的书构成,此书是将旧版新约全篇与一本通常看来属低俗的小说以艺术家自己的方式合成的一本书。两本书中的两类词汇不寻常的关系,出现了意向不到的超思维叙述。

文化谈判 Cultural negotiation

时间:1992

展览地点:Wexner视觉艺术中心

材料:中式和西式的书、桌子、椅子

一个关于文化功能和语言含义的谈判,这个装置包括全部由徐冰制作的300多本书,被艺术家称为“问题书籍”,它们包围着传统西方风格的后约全书,而天书则采用传统的中式书籍装帧。全部600本书被堆放在一个大桌子上。桌子前面的墙上有一个大大的标语“安静”。观众被邀请坐在椅子上阅读这些书,这一切的混乱景象都唤起对文化含义的强烈感想。

Wu 街 Wu street

时间:1993

展出地点:布朗克斯美术馆

材料:综合媒材

Wu 街是与艾未未合作的作品,Wu来自于纽约东村5街的谐音。Wu的中文谐音有多重意义,“误解”“顿悟”等。艺术家把从东村垃圾箱边拾来的油画与评论著名画家乔纳森拉斯科的文章并置。徐冰认为此文对艺术作品阐释的“晦涩难懂”同样也适合这些拾来的绘画。Wu 街像是一个开玩笑的过程,碰触着当代艺术的弊病,价值来源等艺术问题。

文盲文 Brailliterate

时间:1993

展出地点:布朗克斯美术馆

材料:综合媒材装置

“文盲文”三字分解后即为“文盲”和“盲文”。这件作品呈现在一个阅览室和展示在阅读台上的盲文书籍。在这些书的封面上与原文无关的英文书名与原盲文书名叠印在一起,观众翻开内页全为盲文,这对一般观众来说是不可能的,同样一位盲人读者,他也不知此书封面给一般人的是完全不同的信息。不同的人从同样的事物中却获得不同的内容,这件作品测验并讨论了文化的偏差、误读及掩盖性等问题。

文化动物 Cultural animal

时间:1994

展览地点:北京

材料:装置及表演、与人等大的人形及公猪

艺术家希望通过测试公猪对假人的反映,测试猪的敏感性并寻找戏剧性偶发的荒诞效果。

鹦鹉 The parrot

时间:1994

展览地点:北京

材料:被训练过的鹦鹉

作品由一只被训练过的鹦鹉在展厅中间独自表现完成。这只鹦鹉在展厅中重复着下述几句话:“你——们——真——无聊!现代——艺术——是——废物!”“为什么——把我——关在这里!——混账!”

英文方块字书法入门 Square calligraphy classroom

时间:1994——1996

展览地点:哥本哈根美术馆

方块字也被称为“徐氏新英文书法”,是艺术家设计的一种看起来像中文,实则为英文的新书写形式。艺术家以装置艺术为理由,将画廊改为推广这种书法的教室。观众来到展厅,便进入了一个学习的场所,面对这些来自英语文化的东方书法,使参与者获得一种前所未有的体验。在这种既熟悉又陌生的转换中,人们对文化的旧有概念受到挑战,从而打开等多的思维空间,以找回认知的原点。

在美国养蚕系列一:蚕书 Silkworm book

时间:1994

展览地点:麻省设计学院

材料:蚕蛾在书页上产卵

蚕书的过程是蚕蛾把黑色的卵产在事先装订好的白色书页上,这些由蚕卵印刷的符号像一些特殊的文字或一种神秘的语言。开幕不久蚕卵开始孵化成幼蚕,黑色的蚕卵消失,成千上万移动的“黑线”从书页中爬出来。

一个转换案例的研究 A case study of transference

时间:1993——1995

材料:两只种猪、猪圈及印刷

在展厅中间设置了一个猪圈,以书代土垫圈。两只身上印满伪文字的种猪在展厅中生活、发情及交配。此作品有意思的是:人们担心猪被移到画廊这种陌生的地方它们会因为担心而不工作,但结果是它们“做爱”的尽兴与旁若无人使观众处于一种尴尬的境地。环境倒错的结果,暴露的不是猪的不适应,而是人的局限性。观众看着两头猪的行为,想的是人的事情。

在美国养蚕系列二:包裹

时间:1994——1995

展览地点: 东村工作室

材料:吐丝的蚕及杂物

上百条正在吐丝的蚕,在展厅里包裹覆盖着一些物件,如书报、旧照片、正在工作的笔记本电脑。随着蚕丝日复一日的加厚,开幕时清晰可读的文字渐渐隐去、消失。闭展时物件变得神秘怪异。

遗失的文字 Lost letters

时间:1997

材料:历史遗址及物件印刷

位于柏林的亚洲艺术工厂,原为德国共产党的地下印刷所,二战期间又为纳粹屠杀犹太人的集中地。在展厅中间所存留的历史痕迹作为创作的材料用于此项目中。由于曾是放置印刷机的缘故,那些特殊的地板引起艺术家的注意并作为形象的媒介物并转印到纸上。这件作品与艺术家对“痕迹”的敏感和经验记忆有很大的关系。

网 The net

时间:1997

展览地点:波里美术馆

材料:金属编制的网及活羊

两块用粗铁丝编制出来的巨大的“字网”,一块将展厅入口封起来,展厅即成为巨大的笼子,另一块位于展厅中间,将其一分为二,一边为观者,另一边为两只活羊,双方通过文字网对视着,文字的内容为参与制作者编写的个人看东西的经验。

链子 The leash

时间:1998

展览地点:芬兰、纽约

材料:羊及文字链

一条很长的铁链由展厅内一直延伸到美术馆外的绿色草坪上,一只羊拴在末端。这条链子是由约翰博格的一首诗链接而成的。

熊猫动物园 Panda zoo

时间:1998

展出地点:提尔顿美术馆

材料:动物园设施、山水画、竹子、两只新罕布夏品种猪

所有的新罕布夏品种猪身上都是黑白黑相间的颜色,看上去很像熊猫,艺术家为它们带上面具,饲养在竹林、以及中国山水画为北京的优雅环境中。两只“熊猫”在这个人造的环境中自由自在的生活着。

您贵姓 Your surname please

时间:1998

展览地点:福冈亚洲美术馆

材料:书法、电脑编程及打印机

这是一件电脑互动装置作品。在由不同姓氏为内容组合的巨幅书法前面设有三台电脑和两台打印机,观众将自己的姓氏用英语输入键盘,电脑程序将此信息转化为英文方块字的形式出现在电脑上,并由打印机自动打印出来,供观众索取。

在美国养蚕三:蚕花 The opening

时间:1998

材料:桑树枝和蚕

在展厅中央,由新鲜的桑树枝插成的巨大花束,几百条蚕在树枝上啃食桑叶,开幕式后,繁茂的树枝经过啃食之后只留下枝干,随后这些蚕陆续在枝干上吐丝作茧,蚕茧在展览期间逐渐布满枝干,这件花束由葱绿茂盛转化为另一片繁茂景象。

在美国养蚕四:蚕的VCR The silkworm VCR

材料:蚕及VCR

在展厅中央,一个被打开盖子暴露零件的VCR,无数的蚕正在上面做茧,磁带正在转动,说明VCR仍然在工作,被连接的电视屏幕上显示蚕在做茧的影像。这件作品利用人们在思维上的“时间差”给观众留下了一个对真实和非真实的疑问。

毛主席说:艺术为人民 Art for the people

时间:1999

展览地点:MomA美术馆

材料:旗帜和喷绘

巨幅旗帜被悬挂在美术馆入口,艺术家用他的新英文书法,写了“毛主席说,艺术为人民”几个大字。红底黄字,它挂在那里像是MOMA的一个口号,又是毛主席关于艺术的思想。徐冰认为艺术为人民服务的思想,不管在什么时代,任何时候都是正确的。

赫尔辛基喜马拉雅的交换 Helsinki himalayan exchange

时间:1999

展览地点:凯斯玛现代美术馆

材料:捐款箱及信件

这件作品是艺术家在喜马拉雅“深入生活”一个多月,由于艺术家很难将尼泊尔的贫穷与现代生活连接在一起,他最后提交的作品实为一项公益事业。徐冰将尼泊尔山村路旁的捐款箱移至展厅中,并印刷了在喜马拉雅山所作的文字写生的小卡片,观众自由索取自愿捐款。展厅墙上的几封信说明了捐款的用途。闭展后艺术家接到通知,箱内有5000多美元的捐款,按照艺术家作品的要求,这些钱已经转移到尼泊尔,用于改建一所山区小学的校舍。

读风景:喜马拉雅写生 Landscrip from the himalayan journal

时间:1999

展览地点:芬兰

材料:纸、墨

这可是一些真正的写生,因为它们是用文字写出来的图画,艺术家面对真的山写山,把绘画史上书法和绘画的相关概念统统忘掉,去直接触碰我们文化中最本质的一部分。中国古人自古都以“诗书画”一体为自豪,艺术家尝试的结果是把这几者变为一个东西,你可以说他们是书法,也可以是绘画,又可以是一篇文字。

身外身 Body outside of body

时间:2000

展览地点:银座设计画廊

材料历史典故印刷及装订

“身外身法”一次来自中国古典名著《西游记》,孙悟空将身上的一根毫毛放入口中嚼碎后吹出,变成了无数的小猴子,能量倍增。作品将这段故事的文字用类似标签贴小本子排列的方式呈现在墙上,由观众自由接取,接取后的整篇内容会时而出现类似电脑乱码或不同语种的混杂现象,每张标签背后印有www.xubing.com艺术家的个人网址。当今网络技术的能量似乎与古代身外法同出一辙。

烟草计划系列 Tobacco project

时间:2000

展览地点:杜克大学图书馆

材料:旧烟草工厂遗址及各种制烟材料

由于杜克大学的历史所显示出的烟草与文化的关系,以及历史上美国烟草业与中国的关系等大量历史文献。使艺术家产生了“烟草计划”的想法。这个计划由一系列作品构成。例如,一本由烟叶打印的书,在展示过程中由烟叶虫把它吃成一堆碎屑。一只10米长的香烟在展开的《清明上河图》上缓慢燃烧,在长卷上留下一条痕迹。烟草计划通过人与烟草的复杂关系,反省人自身的问题。

愚公移山 The foolish old man who tried to remove the mountain

时间:2001

展览地点:台湾

材料:蚕

请问,亚洲协会在哪里? Excuse me sir,can you tell me the way to Asia society?

时间;2001

展览地点:亚洲社会美术馆

材料:电脑编程及装置

此作品是为纽约亚洲协会美术馆制作的永久性作品,由装置在墙上的四个从大到小的超薄屏幕构成,第一个屏幕开始显现出徐冰的英文方块书法,接着这些书法开始分解演变,并移向最后一个屏幕,当它们停止在最后一个屏幕上时,已还原为普通的英语,这些连续出现的文字所形成的内容是:Excuse me sir,can you tell me the way to Asia society?这段像是初级英文课本的对话,几乎是每一个美国生活者的共同体验。实际上来到这件作品面前的人已经来到亚洲协会,又再次被问及此问题,形成一种更深层的追问:我们到底在哪?

读风景:文字的花园 reading landscape

时间:2001

展览地点:北卡罗来美术馆

材料:象形文字制品、美术馆的油画藏品及窗外风景

此作品是由上千个塑胶板刻制的文字在展厅中模拟窗外的风景,并在视觉上与窗外的风景衔接。展厅中仍挂有美术馆的油画典藏品,艺术家像处理窗外景色那样,将画面的风景用文字衍生出来,画中的鸟变成一串象形文字,从画面飞出去飞向窗外。观众在这个五彩的花园中漫步,识读着这些谁都可以认识的文字。

猴子捞月 Monkeys grasp for the moon

时间:2001

展览地点:华盛顿

材料:木

这件作品是为美国华盛顿赛克勒美术馆,贯穿全楼的盘旋空间设计的永久性陈列作品。作品借由一则中国古代寓言故事转化而来。作品将21个不同语言,字义为候的文字象形组合,一个勾着一个,有天窗顶端直至喷泉水面,宛如一行脸面草书悬空而降。

鸟飞了 The leaving word

时间:2001

材料:塑胶、激光刻字

此作品由400多只不同书体刻成的“鸟”组成。展厅地面的文字是取自字典中对鸟的解释,从这篇文字为起点,鸟开始飞起。从毛泽东以后的简体印刷向繁体、隶书、楷书、小篆一路演变,最后追述到远古象形文字的“鸟”。它们逐渐升高,成群飞向窗外。作品以儿童乐园般简洁有趣的形式,引导观众在文字、符号、概念、形象之间展开思维运动的空间。

金苹果送温情 A consideration of golden apples

时间:2002

材料:偶发及行为、苹果三吨及电视现场转播车

此作品参与的展览是在2002国庆节前一天开幕。艺术家将创作材料费的主要部分买成苹果,作为国庆慰问品送给首都的下岗职工。三辆载满苹果的大卡车,打着“金色苹果送温情”和“国庆慰问首都下岗职工”的标语,在北京几个职工生活区免费发送。一辆电视现场转播车将室外发送苹果的画面直接传送到安置在展览馆各处的十台电视屏幕上。与此同时又不断播入文革初期毛泽东将芒果作为礼物送给首都工人毛泽东宣传队的历史资料。

野斑马 Wild zebra

时间:2002

展览地点:广州

材料:四只驴、染发水及化妆

此作品是为首届广州三年展室外计划所作,此想法开始于艺术家几年前在报纸上看到的一则新闻:中国南部某地农民为了开展旅游业,将普通马化妆成“斑马”。徐冰说:“在今天的政策下,人民的聪明才智及创造性被充分的发挥出来,这个计划只是借用人民群众的才智再现这一景观。”四肢蒙古马或驴,用染发水和化妆,把身上本来的颜色变成斑马的颜色,放养在美术馆周围的绿色草坪上。在草坪前面立有一个动物园常见的说明牌:1.斑马的肖像 2.对斑马的学术解释 3.广州斑马分布图 4.一个公益宣传口号。这些斑马像徐冰其他作品中的那些“文字”一样,它们带着面具、经过伪装、表里不一。现象与实质相违背,它们给你一个熟悉的面孔,你却不知道它们到底是谁。

鸟语 Birdcages

时间:2003

展览地点:北京

材料:金属笼子、运动传感器、假鸟

鸟笼是由文字组成的,文字的内容是人们向徐冰问的关于艺术的问题和他的回答。笼子里的鸟会旋转也会发出声音,当人发出声音,里面的鸟会用鸟的声音作出相应的回应。

第一读者 First readers

时间:2003

展览地点:匹兹堡大学画廊

材料:玻璃

玻璃工艺本可以极尽绚烂精美之能事,但与艺术家的喜好正好相反,徐冰认为堆放在库房里的原材料本来就很美了,不需要再做什么。因此做了一些简单无色,形状不明,像原材料的东西。禅有一句话是这样说的:“在没有任何可供判断的东西时,佛才出现。”我们看东西总是带着知识和现成概念的眼镜,丢也丢不掉。再加上不同文化的人认识基点不同,就把事情搞得更复杂了。你说这是一堆“popo“,他却说这是一块“甜点”。争论不休,但对哪里的孩子都一样,这东西就是这东西本身,叫它什么没有关系。

地书 Book from the ground

时间:2003

展览地点:德国、纽约

材料:软件

网站:www.bookfromtheground.com

这本书并非以传统语言文字写成,而是艺术家用他几年间所收集到的遍及当代日常生活中符号及标示来完成。它延续了徐冰长期对于符号、文字及意义之间关系的兴趣,即是一次艺术家对于现代象形文字的探索,也是关于21世纪所涌现的全球符号学的举证。《地书》系列的创作始于在不同航空公司的班机上搜集到的安全说明书,“机场的标志和各航空公司说明书的设计都以识图为主,用最低限度的文字说清楚一件比较复杂的事情。”从1999年开始,他搜集到上百张类似的说明书。直到2003年,当他看到口香糖包装纸上以三个小图表达“请将用过的胶状物扔在垃圾桶中”的意思,才真正兴起了以图形符号叙述一个完整故事的念头。于是,徐冰搜集符号的范围逐渐扩大到数学、化学、物理、乐图、舞谱、商标等专门领域,而随着互联网的迅速发展,使这个项目变得更加复杂和庞大。

写生悉尼 Landscripts Sydney

时间:2000

展览地点:悉尼新南威尔士博物馆

材料:窗外风景、美术馆的大玻璃窗

这是艺术家企划已久的项目,知道在悉尼新南威尔士博物馆找到合适的大玻璃和窗外风景才得以实现。艺术家以窗外风景为依据在玻璃上做大篇幅的书写,例如,有树的地方由成片的“树”字组成,这样即构成了一幅由文字组成的风景。当观众在展厅里找到一个设定点时,窗上的文字风景即与窗外的风景重叠。观众移动,观者、景物及窗上的书写这三者的关系也随之移动。

明镜的湖面 The glassy surface of the lake

时间:2004

展览地点:艾维翰美术馆

材料:铝合金字形铸造

何处惹尘埃 Where dose the dust itself collect?

时间:2004

材料:粉尘

本次展出用的尘土全是来自911事件中曼哈顿下城的灰尘,并希望借此展示事件的内涵,徐冰把这些尘土覆盖了整个画廊,并在上面写了六祖慧能的一首诗:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?

背后的故事 Background story

时间:2004——2006

展览地点:德国

材料:磨砂玻璃及各种装置

透过磨砂玻璃,树木与山石朦胧的轮廓展示在人们眼前的是一幅具有东方韵味的水墨山水画。在玻璃背后,观众们可以看到干松枝,泥土和棉絮等“垃圾“的装置,它们通过胶带及鱼线互相连接起来……被隐藏优美的画面的背后。 人是会被事物的表面现象所蒙蔽。只有在努力找寻隐藏于外表下的深层次的东西,才可以探究其不为人所之的内在。徐冰在《背后的故事》中描述了两个截然不同的世界。前面的世界,是“金陵八大家”之首龚贤所代表的中国艺术传统;后面的世界,则是徐冰所发现和解构的另一种真相。它们格格不入,却又完全不可分割,如同天之于地,山之于水,只是徐冰选择的表述方法更为极端而尖锐。有时很难定义他究竟是一位艺术家,还是一位发明家。他用机智和灵感创造的文字、世界、想象,诸多意味,反而隐藏在美感之外。

真实之井 The well of truth

时间:2004

展览地点:西班牙

材料:西班牙古代斗鸡场、当地报纸、骨架

此作品是徐冰根据西班牙瓦伦萨城一个十九世纪的,有三层看台的圆形斗鸡场的“特定现场”制作的.徐冰用当地报纸累成的墙将一层楼看廊的拱型空间部份封死.其效果是;观众进入展场首先面对的是拦堵在眼前的报纸高墙.当观众寻找到上楼的入口, 来到第二层向下看时,才能看到被报纸墙封死的“井”中“曾经发生过什么”——生长中的绿草和被风干的白骨。这是一件极具现实暗示性的作品。

烟草计划:上海 Tobacco Project Shanghai

时间:2004

展览地点:伤害

材料:香烟

这是由66万只《富贵牌》香烟,(虽然叫“富贵”却是一种最便宜的烟)。利用黄白两端颜色的不同一张巨大的虎皮地毯。这张柔软的让人很想躺上去的地毯,富丽堂皇,纸醉金迷,里面有一种新兴资本主义的霸气和讲究等级的内心欲望。这特别是在今天的上海。

手制书——潮汐 Handmadebook

时间:2006

材料:手绘及手制书装订

创作: Christophe Wilde, Marshall Weber, Eliàra Pérez, 徐冰

这里介绍的作品是一本 “诗集”,但整本书只是一首诗。制书是由美国书籍艺术家Christophe Wilde完成。又由该诗的作者,美国艺术家Marshall Weber用幽雅的英文手写体,从首页起笔,连绵不绝至尾页。再由哥伦比亚艺术家Eliàna Pérez译成西语并书写,笔划的游走象是在与已有的文字做着喜戏和倾谈,她又在书页间绘制了精美的图画。这之后,书被转到徐冰手里。他将诗句用奇异的汉字点缀其间,汉字可以写的多姿多彩,它们象是海面上漂浮着的有趣物件。

转话 Telephone

时间:1996-2006

材料:多种语言的连锁翻译

转话〉计划是一个关于不同语言间转换的可能性及程度的实验。 方法是:从一篇中文开始,译成英文,又由英文译成法文,再由法文译成俄文,以此方式再译成德文,西班牙文,日文,泰文。再译回到中文。最后将前后两篇中文做对比,看看与原文的出入有多大。也许是面目全非,也许还不至于变成完全没关系的两篇东西。 (如果是后者,那就更好,这说明多少年来我们所依赖的翻译这件事,基本上还是可以信任的。) 这个计划是96年徐冰与纽约策展人Octavio Zaya 开始进行的,但没有作下去,是因为Zaya听说:有另一位艺术家正在做同样的事情,徐冰只好停止。

缓动桌面 Ergodynamic Desktop

时间:2006 - 2007

展览地点:北京

材料:电器

缓动桌面结合了太极和新的科学技术,使您的日常工作生活更健康。现在已经投产。

魔毯 Magic Carpet

时间:2006

展览地点: 新加坡双年展,伦敦Albion画廊

材料: 手工地毯

在第一届新加坡双年展,徐冰为新加坡最大的佛教寺院Kwan-Im寺院做了一个祈祷者的魔毯。地毯的设计是在概念上类似于前秦时期苏辉创造的璇玑图。 1620年苏辉创造了841个汉字组成的,可从任何方向组合阅读的汉字网格。仅从这一个的汉字网格,可以找得出将近4000首诗。使用这种方式,徐冰选择四项重要的信仰为基础的文本(佛教,诺斯替教,犹太教和一篇马克思的文章,所有的都是英文翻译),他使用自创的新英文汉字,然后综合成一个文本。

诺基亚 Connect to Art

时间:2006

展览地点: 诺基亚

材料: 电子录象

电脑技术使影像的画面变得越是精美无比,我越是喜欢儿时看过的那种手绘卡通的感觉。有一种有关“艺术”的定义为:没有使用性的创造才可成为艺术。但是我喜欢NOKIA这个项目正是因为这些创作都是有实用性的。它将被人们随身携带,“艺术”被渗透在无限的空间中。每一次被点击都是一次心灵的交换。

请在诺基亚的网站下载录象。

地书——画语 Book from the Ground

材料:电脑软件, 聚酯薄膜印刷在丙烯版上

时间:2007

展出地点:纽约现代艺术馆(MoMA),纽约

“地书——画语”是徐冰“地书”项目的一部分,是“地书”软件的延伸作品。 装置是由两台面对面的电脑组成,在两台电脑中间被一块半透明的毛玻璃墙隔开。在玻璃墙上的两面,用“画语”(标识语言)印刷着一段对话,内容是艺术家制作这套标识语言想法的形成过程。使用者面对面坐在电脑台前,虽然他们之间距离很近,但是相互看不见玻璃墙那面的人,这种即近又远的感受是我们生活在今天的人常有的。即使在一个办公室也要通过电子信传递信息,而这两句话的信息是要通过遥远卫星又转回来的。在展厅中的两台电脑里设置了一套特制的聊天软件。使用者打入英文,就被即刻翻译成徐冰的“标识文字”显示在屏幕上。俩人可以用这种“文字”聊天或互通信息。

马照跑 The Horse Keeps Running

时间:2008

展出地点: 城市艺坊,香城市艺坊,香港

材料: 人造石

石径 Stone Path

时间:2008

展出地点:Chinese Gardens for Living: Illusion into Reality (2008)

德累斯顿国家美术馆,德国

材料:人造石

紫气东来 Purple Breeze Comes from the East

时间:2008-2009

展览地点: 中华人民共和国大使馆,美国华盛顿特区

材料: 雕刻和手工完成丙烯酸字符,染料,单丝

语言风景 landscript

时间:2008

材料: 墨尼泊尔纸

木,林,森计划 Forest Project

时间:2008 - 进行中

展览地点: Human/Nature: Artists Resond to a Changing Planet, August 2008 圣地亚哥现代美术馆, 圣地亚哥,加州

材料: 学生图画,网站,课本

网站: http://forestproject.net

《木、林、森》计划是一个为肯尼亚恢复森林绿带集资的自动循环系统,这个系统将部分资金从地球上富裕的地区不断地流到相对贫困的肯尼亚,为种树之用的自动循环系统。这个系统的程序模式为学生(7至13岁)根据我编写的教科书中讲述的方法,用人类祖先发明的文字符号,组合成有关树的图画,这些画经编号后,通过 http://www.forestproject.net 的网上画廊展出(也将在美术馆展出)并被世界各地热爱艺术,关心环保的人们,通过网上购物、拍卖和转账系统,竞拍或购藏。由此,学生的绘画作品将出现在世界各地的美术馆或藏家手中。学生通过画,把自己的理想展示给收藏者。

之后,我根据学生的绘画图像,创作大幅的森林风景画。这使学生的原作变得更珍贵(具有增值的可能),从而促进收藏和系统 循环。循环往复的原理来自于对现在网络服务功能和地区的经济落差(20美元在肯尼亚可种100棵树),以及所有参与的人群都获得利益的原则。在这个系统的运转过程中,包含着知识传授,艺术创造,爱和关怀,沟通互利的因素。这棵纸上的树将会变成真的树生长在肯尼亚的土地上。

凤凰 Phoenix

时间:2007-2010

展出地点:今日美术馆

材料:建筑垃圾,发光二极管

《鳳凰》总长约45米、宽12米、高10米,重12吨。凤凰的象征性不仅为中国所有,世界上许多古老文化都有对“凤凰”意向的想象。凤凰经历烈火煎熬和痛苦的考验,在重生中达到升华,美丽异常。城市的起源总是与这些古老文化相关。《凤凰》寓意着人类城市化过程的历练与升华。来自世界各地的每一个面对它的人都会从它们身上看到生命的能量。这件作品是徐冰从城市建设现实中获取灵感和视角的最新力作。是他耗费两年心血、倾心投入的作品。该作品的制作材料取自城市建设过程中的建筑废料,包括建材、建筑工程设备、劳动工具、建筑工人的生活用品等现场材料。不但呈现了城市化的进程,更表现了对城市建设者的尊重;对环保议题的关注(凤凰所用材料皆为废物利用)。巨大的“凤凰”既凶悍又华丽。它们通过每一片翎羽散发着神性,这神性是通过每一个劳动者之手的触碰传递的。此作品的现实性,与城市发展的足迹产生着直接和隐喻的双重关系。见证了城市飞速发展、劳动、智慧与财富积累、生活方式改变的深层关系,表现了城市人生活情怀的内在张力。

芥子园山水卷 Mustard Seed Garden Landscape Scroll

时间:2010

展出地点: 与古为徒, 波士顿美术馆

材料: 木版

徐冰应美国波士顿美术馆之邀创作了作品《芥子园山水卷》。徐冰研习中国画著名图谱《芥子园画传》(1679)后,将其中的图画重组而成的一幅巨型山水画手卷。徐冰认为中国绘画最核心的部分就是“符号性”的部分,反映了中国人的思维、看事情的方法、审美的态度。而《芥子园画传》具有很强的典型性,它集中了描绘世界万物的符号、偏旁部首。因此,他通过复印,重新拼贴了这本书,创作了《芥子园山水卷》。与作品的笔墨和制作技法相比,《芥子园山水卷》的更大价值在于作品反映出中国艺术的核心部分,揭示出中国艺术的符号性和中国人概念化、符号化的思维方法。

汉字的性格 The Character of Characters

时间:2013

展出地点:美国马萨诸塞州当代艺术博物馆

材料: 十七分钟动画短片

文字写生 Xu Bing: Landscape Landscript

时间:2013

展出地点: Xu Bing: Landscape Landscript, 英国牛津大学阿什莫尔美术馆

材料: 纸上作品

桃花源理想 Travelling to the Wonderland

时间:2013

展出地点: 英国国立维多利亚与艾尔伯特博物馆

材料: 综合媒体:石, 粘土, 烟雾, 光效, 鸟叫虫鸣声效, LCD屏

徐冰的最初构想是用中国山石将Madjeski Garden中央水池改变成一个奇幻世界。虽说如此,徐冰并非在Madjeski Garden复制出一个中国园林。但是其中的创作手段被徐冰挪用。奇幻感来自“错位”,具体来说至少有两个方面:一是大小上的反差,这件作品的尺寸,本应出现在室内,却移至室外,在户外制作尺寸小于周围景观的作品,造成观众对空间感知的错位;二是东方与西方的对比,在西方花园中看到中国园林,产生异域的奇怪感觉。艺术家希望这件作品与伦敦这座城市进行对话,伦敦拥有现代化的城市和欧洲巨大的古代建筑,点缀在伦敦的环境下,这件作品显得有点不搭配,与伦敦构成互相映衬的关系。中国式园林造景如同养蚕、书法,均是中国文明的特色组成,也均被徐冰挪用为创作的手段。但作品的概念更多来自中国山水画。与西方绘画不同,中国画采用散点透视,如果说西方绘画让人从固定的视点观看,中国画则是游目骋怀,核心在“游”。这件作品也是可居可游的,随着视点移动,可以看到层层叠叠不同的景象,并且模仿山水画的笔法和走势,观众就像展开一幅中国画长卷。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号